留也不是,扔也不是,中国引进的24架俄制苏-35战斗机现状

南部战区某空军基地,24架苏-35战斗机整齐排列在停机坪上。这些曾经被寄予厚望的“超级侧卫”如今陷入尴尬境地。

作为中国空军序列中最特殊的进口装备,它们既不能完全融入现代化作战体系,又尚未到退役时限。

上世纪90年代,随着冷战结束,俄罗斯航空工业陷入困境,苏-27系列战机成为其重要的经济支柱。

这款经典的三代战机凭借卓越的性能,成功打开了国际市场。

苏-35作为苏-27的深度改进型号,被俄罗斯视为验证五代机技术的试验平台。

1992年首飞的早期版本苏-35更像是一个技术验证机,其独特的鸭翼设计和外置空速管导致了一系列飞行问题,项目一度濒临下马。

进入2010年代,中国空军面临特殊处境。

虽然已经拥有400余架苏-27和苏-30系列战机,并成功研制了国产化的歼-11系列,但五代机歼-20初期产能不足。

面对周边F-22、F-35等先进战机的压力,中国需要一款过渡机型。

俄罗斯方面极力宣传苏-35的“4++代”性能,声称其能与F-22抗衡,雪豹雷达可在170公里外发现隐身目标。

经过长达9年的谈判,中俄最终在2015年11月签订24架采购合同,总价20亿美元。

可在实际使用中,中国空军发现苏-35的性能远低于宣传水平。

其航电系统依赖进口芯片和元器件,计算能力有限。

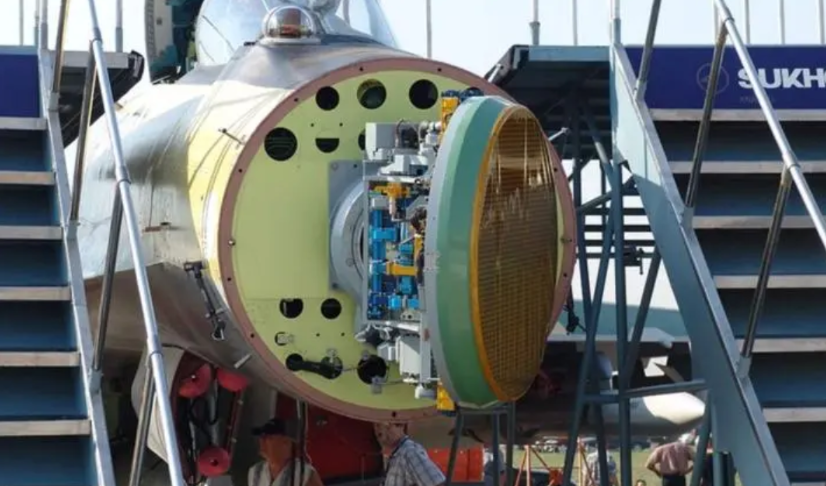

“雪豹-E”雷达采用功率弥补精度的设计思路,导致信号处理能力不足,易受电子干扰,且体积重量过大。

截至2025年,俄军已有至少8架苏-35被击落,其中2022年4月3日在哈尔科夫遭肩扛导弹击落。 国际市场上,苏-35遭遇了严重挫折。

埃及空军毅然按下苏-35采购的终止键,印尼宁可用旧俄制装备抵扣货款也要摆脱苏-35的合同束缚,苏-35正从国际军贸市场的宠儿沦为“烫手山芋”。

俄罗斯仍在向伊朗、阿尔及利亚等国出口苏-35,但实战表现已影响潜在客户的采购意愿。

俄罗斯方面持续增加苏-35订单至128架,但年产量18-36架的速度难以弥补战损。

当前,中国空军仍在使用这24架苏-35执行东海、南海巡逻任务,但已不再将其投入核心作战体系。

这些战机面临着一个微妙的处境:留也不是,扔也不是。

苏-35仍具有其独特价值,剩余20年使用寿命可发挥余热,其卓越的机动性能在特定场景下仍有优势。

不过,这些战斗机也不是全无用处。

中国空军通过引进苏-35获得了宝贵的矢量发动机技术经验,其L波段雷达技术也促进了国产隐身探测技术的发展。

随着歼-20批量服役、歼-35A舰载机的下线,中国空军已建立起完整的国产战机体系。

苏-35因维护成本高、备件依赖进口等问题逐渐边缘化,但其在中国空军发展历程中的过渡作用值得肯定。

在国防现代化建设中,坚持自主创新才是强军之本。

用户88xxx56

退货啊,退给俄罗斯