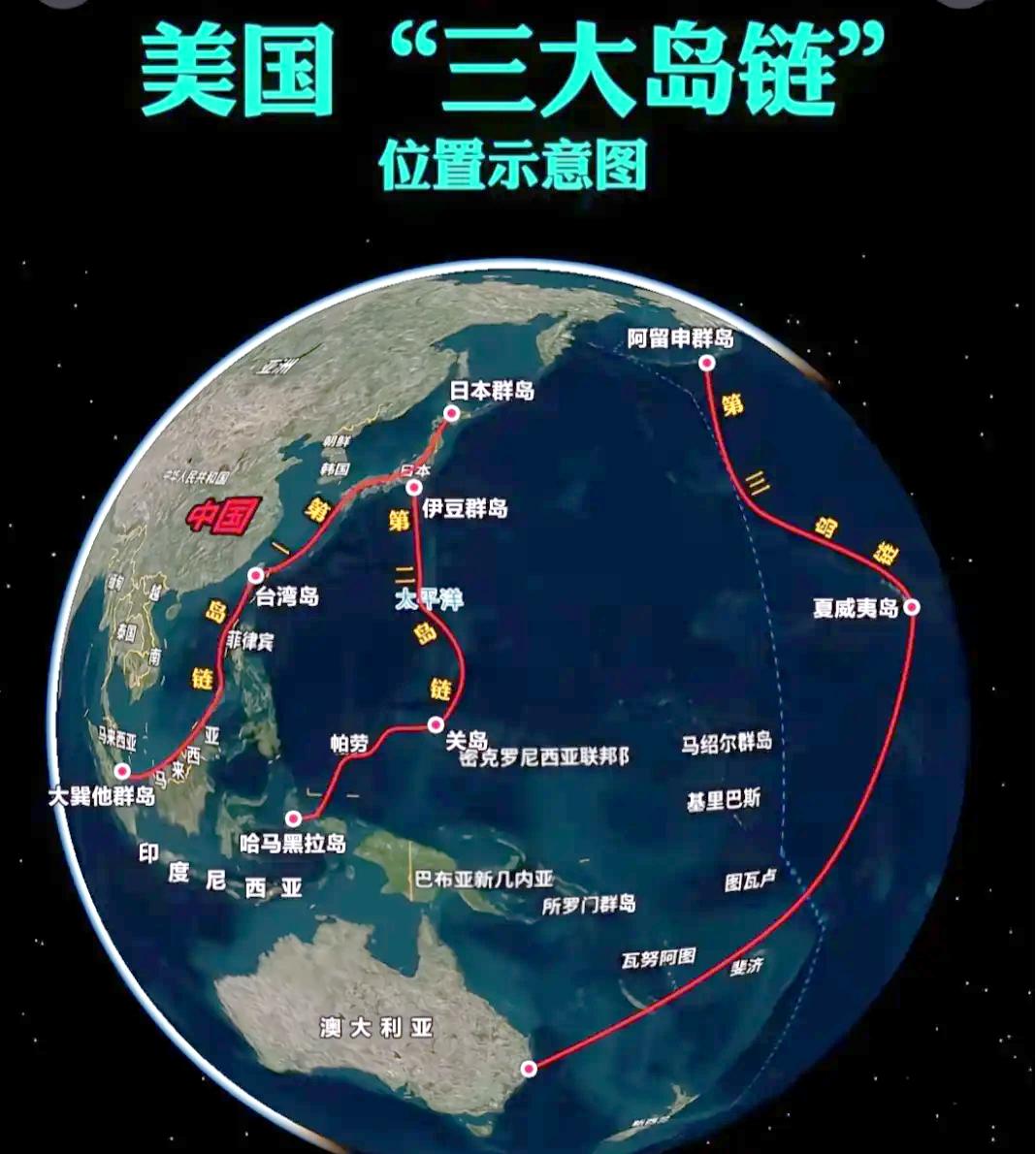

美军或“战略转向”,不再把威慑中俄放在首位 当地时间9月5日,美国《Politico》杂志披露,美国防长赫格塞斯已经收到了五角大楼最新起草的《国防战略》草案,其中出现了一个重大战略转向: 建议美军优先保护美国本土和西半球(即南北美洲大陆、新西兰、东太平洋、西大西洋),不要再将威慑中俄作为五角大楼的首要任务。 这份尚未正式提交国会的文件,正悄然改写持续三十年的全球安全格局。草案核心变化体现在资源分配逻辑上。根据文件内容,美军计划在2025财年将60%的舰艇部署周期调整至本土周边海域,较当前水平提升25个百分点。 其中,太平洋舰队主力将收缩至夏威夷以东区域,原本常态化巡航南海的“里根”号航母打击群,未来每年进入西太平洋的次数将从4次减至1次。这种调整与五角大楼近期的动作形成呼应:8月,美军已关闭驻新加坡的滨海战斗舰维护中心,相关设备转运至圣地亚哥海军基地。 军事预算的流向更具指向性。草案建议将2026年国防开支的35%投入本土导弹防御系统升级,包括在阿拉斯加增设12座陆基中段拦截弹发射井,以及为F-35战斗机加装高超音速导弹拦截模块。 相比之下,原计划用于升级关岛安德森空军基地的32亿美元预算被削减至8亿美元,仅够维持现有设施运转。这种“厚此薄彼”的分配方式,与2022年《国防战略》中“70%资源投向印太地区”的表述形成鲜明对比。 盟友体系的裂痕同步显现。草案明确提出“西半球安全共同体”概念,要求加拿大、巴西等国将国防开支提升至GDP的2.5%,并承担更多加勒比海巡逻任务。 作为交换,美国承诺向墨西哥提供10亿美元边境监控设备,帮助其拦截跨境贩毒活动。这种“区域自保”的逻辑,与北约框架下“共同防御”原则渐行渐远——欧盟外交政策负责人博雷利9月6日表示,欧洲需重新评估对美安全依赖程度。 技术竞争领域同样出现转向。五角大楼计划终止持续十年的“全球快速打击系统”研发,该系统原计划在2030年前实现1小时内打击全球任意目标的能力。 取而代之的是“本土高超音速防御网”建设,重点测试从范登堡空军基地发射的拦截弹,能否在15分钟内击落来袭导弹。这种“以守为攻”的思路,与中俄近年来高超音速武器的发展形成微妙博弈。 国际观察家注意到,草案出台恰逢美国大选周期。民主党候选人哈里斯的竞选团队随即发布声明,称“保护美国工人比海外军事冒险更重要”,而共和党方面则质疑“放弃全球领导力将助长对手扩张”。 这种政治分歧背后,是五角大楼对现实压力的回应——2024年美军现役人员缺口已达4.2万人,海军舰艇妥善率跌至68%的历史低点。当战略文件开始用“本土安全赤字”替代“全球威慑红利”时,一个时代的军事逻辑正在悄然改写。