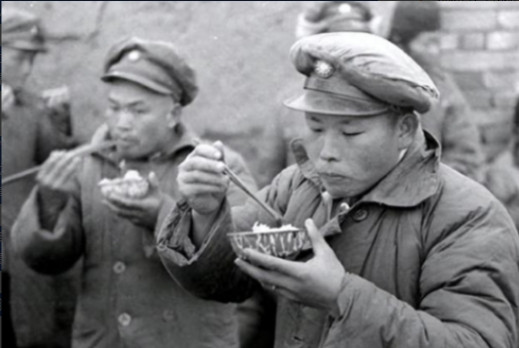

1950年,一次剿匪战斗中,一战士死死地盯住了女尼姑丰满的胸脯,排长不禁气得青筋暴突:“敢违反纪律,看我不关你禁闭!”谁料该战士不但不听,更是做出了一个惊人的举动。 新中国刚刚成立,全国上下正忙着从战争废墟中站起来。可就在这时,国民党残余势力没闲着。他们不是在正面战场上拼刺刀,而是转身躲进山林,化整为零,摇身一变成了“土匪”和“恶霸”,继续搅局。而浙江宁波,就是其中一个重点战区。 中央很快就反应过来了。1950年3月16日,一纸《关于剿灭土匪,建立革命新秩序的指示》从北京发出,大江南北的剿匪行动随即展开。就在这股大潮中,有一场看似不起眼的抓捕,却因为一个战士的一双眼睛,意外写进了历史。 这场抓捕发生在宁波鄞县横溪镇的大桥头村,一个名叫“坚志庵”的尼姑庵。别看地方小,却成了匪首刘子良的藏身之所。 这个刘子良可不是一般人,他曾是宁波警察局的支队长、鄞县副县长,后来干脆“弃官从匪”,投奔山林,带着一帮人马干起了打家劫舍、杀人越货的勾当。 浙江军区的警备二团接到命令,侦察排排长吴仕法带队追踪匪首数日,终于锁定目标。可当他们敲开坚志庵的大门时,迎接他们的是一位“尼姑”——年轻、瘦弱,却胸部异常丰满。她拦住众人,说什么“只接待女施主,不便搜查”。 换作旁人,可能就此打住了。可偏偏队伍里有位战士,不动声色地盯着这位“尼姑”看了又看。排长吴仕法本以为他是心思不正,差点当场发火,扬言“关禁闭”。可那战士却低声说了句:“排长,你看她这身板,哪像庵里吃斋念佛的?这胸,跟咱们连里那些女同志都不一样。” 一句话点醒梦中人,吴仕法立刻下令强行搜庵。果不其然,庵中暗门一开,刘子良就这么被逮了个正着。 他根本不是尼姑,只是躲在尼姑庵里,用一身女装来掩人耳目。那“丰满胸部”其实是藏枪的布包,外面裹着层层衣物,假扮女相,这一眼,成了全局的转折点。 刘子良落网后,宁波城里炸开了锅。这个曾在地方上横行多年的狠角色,终于迎来了清算的时刻。1950年11月,一场万人公审大会在宁波市中心广场举行。群众纷纷到场,目睹这个曾勾结青帮、杀人放火、抢劫敲诈的“地头蛇”被判死刑。 但比起他个人的结局,这次抓捕行动的意义更深远。刘子良的匪帮被一举铲除,宁波一带终于迎来短暂的平静,为接下来的土地改革和社会建设打下基础。 根据当时中共中央的统计,从1950年到1953年,全国范围内共剿灭匪特武装数百万人,像刘子良这样的“漏网之鱼”,一个个被清除,整个国家的秩序才逐渐稳定下来。 而那位“盯胸”的战士并没有因为“失礼”受到处分,反而因其细致入微的观察被部队通报表扬。这也让人们看到,剿匪不仅是拼枪拼刀,更是拼脑子、拼眼力。判断力和执行力,缺一不可。 这件事在后来不断被民间传说“加工”,成了茶馆里的段子、小说里的桥段,但主干始终没变:一个眼神,一次判断,一张伪装,一把破绽。这是一场没有流血的胜利,却充满了悬疑和人性的考验。 剿匪不是拍电影,不是每一次都能“枪响人倒”。很多时候,生死之间,就藏在一个眼神里,一丝反常中。这场“尼姑庵里的抓捕”,正是基层士兵用生命和智慧交出的答卷。 在那个信息不畅、交通不便的年代,靠的不是高科技设备,而是人。战士的眼睛就是最好的雷达,排长的判断就是临场的指挥系统。中央有大政方针,基层就要有落地方案。而落地的前提,是每个战士都能守纪律、动脑筋、敢担当。 这起事件也给后来者提了个醒:战争结束不等于和平到来。政权的稳定,不只是靠大军压境,更要靠细节处处不放松的执行力。敌人不一定藏在战壕里,有时候就藏在尼姑庵里,甚至藏在一件看似平常的女装下面。 在今天的国际安全环境中,这样的逻辑依旧成立。美国《防务新闻》在2023年曾报道,五角大楼越来越重视“非传统战场细节”的识别,比如情报伪装、身份变换、心理战术等。中国当年的剿匪经验,某种程度上走在了前面。 这也正是这则历史事件的现实意义:不只是讲一个“战士盯胸”的趣事,而是在告诉我们,真正的安全,不是在高台演讲里,而是在战士的一秒判断中。 刘子良倒在了尼姑庵的暗门背后,结束了他匿匿藏藏的逃亡路;那名战士一眼识破伪装,成为一段历史的关键节点。 新中国的每一步走得扎实,就是因为有人在每一个微不足道的地方,做出了最关键的选择。这不仅是一次剿匪的胜利,更是一场关于眼力、纪律和智慧的胜出。 参考资料: 【中国共产党百年瞬间】新中国剿匪斗争 2021-03-16 央广网