1969年5月的冀中平原,热风已带着麦收的躁动。河北定县电力公司的院子里,铁锹与冻土碰撞的闷响此起彼伏——这里要挖建电缆沟,谁也没料到,这一锹下去,会揭开一座沉睡千年的佛国宝库。

“铛”的一声脆响,青年工人王师傅的铁锹突然弹了回来。他蹲下身扒开浮土,一块弧形的青石板显露出来,边缘还刻着模糊的云纹。“这底下有东西!”工友们围拢过来,有人抄起洋镐就要往下砸,现场负责人老李急忙喝止:“别胡来!这地方过去是贡院,说不定是老坟地的入口。”

老李没说错。这片土地的履历远比人们想象的复杂:明清时是选拔举人的贡院,朱红大门内曾回荡着学子的诵读声;而在更早的唐宋年间,这里是香火鼎盛的静志寺,晨钟暮鼓响彻古城。他不敢怠慢,骑上自行车一路猛蹬,尘土飞扬地冲进了县文化局的大门。

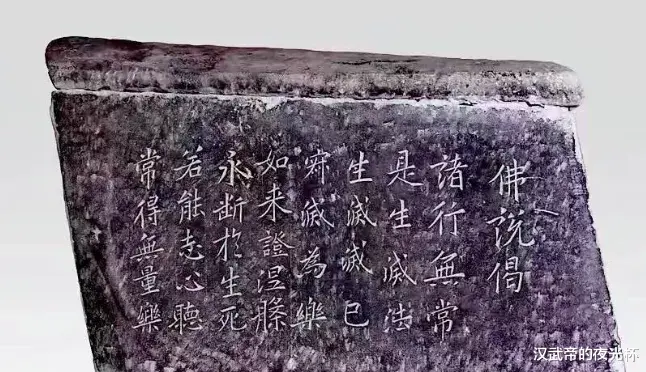

当考古队带着探铲、软毛刷和马灯赶到时,西天已烧起一片橘红晚霞。队员们跪坐在地,用竹片一点点剥离石板周围的胶泥——不敢用铁铲,怕蹭坏石板上可能藏着的纹饰。指尖触到石板边缘时,队长陈教授突然停手,他用袖子擦了擦额角的汗,指腹摩挲着那道流畅的弧线:“是歇山式顶,不是普通墓葬!”众人屏息合力掀开顶盖,一股混杂着泥土腥气与朽木清香的凉风“呼”地涌出来,马灯的光晕里,一个仅容单人侧身通过的拱券门赫然在目,门楣上隐约刻着“佛舍利塔基”四个字。“是地宫!”陈教授的声音都在发颤,他举着马灯往里探,四壁洇出的色彩在光影里晃荡,“快搭简易木梯,所有人戴手套,壁画绝不能碰!”

地宫里头逼仄得像口倒扣的大缸,成年人进去必须弓着腰,脊梁骨几乎贴到后颈。马灯挂在临时钉的木钩上,暖黄的光一点点舔亮四壁,壁画上的人物突然“活”了过来:北壁的十大弟子垂首捧着经卷,衣袂上的褶皱像刚被风吹过;东壁梵王左手托着宝珠,右手结印的姿势庄严端正;西壁帝释的璎珞垂到腰间,每一颗珠饰都清晰可辨;最骇人的是南壁的天王,浓眉倒竖,怒目圆睁,握着金刚杵的手指关节凸起,仿佛下一秒就要砸向侵扰佛国的邪魔。有队员忍不住伸手想摸,被陈教授用眼神狠狠制止——壁画颜料层薄得像蝉翼,稍一用力就会成片脱落。

比壁画更震撼的,是散落在地宫中央的文物,每一件都带着时光的温度。鎏金铜天王像稳稳立在青砖台座上,通身鎏金虽有斑驳,却在马灯光下泛着温润的蜜色光泽——肩披的卷草纹斗篷边缘微微上翘,仿佛还带着风的形态,足踏的小鬼青面獠牙,被踩在脚下仍露狰狞,天王手中的金刚杵顶端,狮首纹饰怒目圆睁,鬃毛根根分明,冷光在齿间流转;彩绘木雕力士斜倚在墙角,樟木的清香混着尘土味扑面而来,袒露的胸腹肌肉以深褐、赭红两色晕染,线条虬结如拧成的钢索,残存的颜料顺着肌肉纹理向下淡去,竟像刚渗出的热血;最惹眼的是摆在中央的隋代鎏金錾花银塔,塔身不足半尺高,却精巧得令人屏息,三层佛龛层层递进,龛内的小佛像眉眼清晰,塔檐下悬着十二颗米粒大的银铃,有队员起身时衣摆不小心扫过,“叮铃铃”的脆响瞬间在密闭的地宫里炸开,像一滴水珠落进静水深潭,惊得所有人都僵在原地,连呼吸都放轻了。

队员们跪坐在铺好的粗麻布上,软毛刷蘸着细土轻轻扫过文物表面,金器上的鎏金被扫去浮尘,露出底下发亮的赤金胎体;青玉带钩上的云纹在灯光下渐渐清晰,触手温润如凝脂;就连丝织品残片上的联珠纹,也在放大镜下显露出细密的针脚。登记册一页页写满,战国的方孔圆钱、隋代的五铢钱、北宋的淳化元宝,光是铜币就装了三个大陶罐,数到两千七百多枚时,负责清点的老周推了推滑到鼻尖的眼镜,指腹被铜钱磨得发涩,陈教授蹲在一旁抽烟,火星在昏暗中明灭,望着满室珍宝叹道:“这真是麻雀虽小,五脏俱全啊。”

考古队临时分了工:一组蹲在文物旁,用毛笔在小卡片上标注位置、编号,笔尖划过纸片的“沙沙”声格外清晰;另一组负责清理边角,把扫出的积土装袋封存。身材最瘦小的年轻队员小郭自告奋勇钻到地宫最里侧——那里空间窄得只能蜷着腿,别人进去连转身都难。他裹着粗布围裙,手里攥着小号软毛刷,一点点扫着砖缝里的尘土。突然,指尖触到一串冰凉滑腻的东西,不是砖石的粗糙,也不是金属的坚硬。他心里一动,赶紧把马灯挪近,借着光低头一看,瞬间倒吸一口凉气,猛地撑着砖壁跳起来,连声音都变调了:“陈教授!快来!这里……这里有串葡萄!”

小郭捧着那串“葡萄”,几乎是半爬着从里侧挪出来,膝盖上的粗布围裙磨出了毛边,沾着青黑的砖屑。所有人“呼啦”一下围上去,原本笔尖划过纸片的“沙沙”声瞬间消失,地宫静得能听见彼此的心跳与马灯灯芯的“噼啪”声。马灯的暖光聚在葡萄上,所有人的目光都被牢牢吸住:这串葡萄总长约16厘米,46颗果粒饱满得像要撑破果皮,紫黑色的果子上蒙着一层极薄的“白霜”,用指尖轻轻一触,细腻如滑石粉,却又擦之不去,跟刚从架上摘下的熟葡萄一模一样;枝梗处特意做了三颗半青半红的“未熟果”,青绿色的果尖泛着嫩黄,像是下一秒就要染上紫色;枯褐色的枝蔓用细如发丝的银丝连缀,藤蔓上的细小绒毛用放大镜看都清晰可辨,甚至能找到两处被虫蛀过的小凹痕,逼真得让人头皮发麻。“不可能!”老周扶着眼镜凑近,呼吸都喷到了葡萄上,“地宫封了上千年,就算是蜜渍的葡萄,也该化成齑粉了!”小郭捧着葡萄的手都在抖,指腹贴着冰凉的果粒,生怕稍一用力,就会捏出酸甜的汁水。

陈教授连忙从帆布包掏出白手套戴上,双手接过葡萄,指尖传来的坚硬触感让他松了口气。他把放大镜架在眼上,一寸寸仔细端详:“是琉璃做的,而且是顶级的‘药玉’。”果粒外壁薄得像蝉翼,对着灯光看,能瞧见内部中空的腔体,表面螺旋状的纹路清晰可见——那是工匠吹塑时,琉璃管旋转留下的痕迹,每一颗都独一无二;紫黑色的琉璃里掺了微量的钴料,在光下泛着幽幽的宝光,半青半红的果粒则是用铜、铁两种着色剂分层烧制,色彩过渡自然得如同真果;最绝的是那层“白霜”,竟是用细如粉尘的铅白琉璃粉末,在果粒未完全冷却时轻轻撒上,附着力极强,历经千年都没脱落。“这是北宋工匠的神来之笔。”陈教授放下放大镜,声音里满是赞叹,“把琉璃做活了,比真葡萄还多了几分灵气。”

这串琉璃葡萄的出现,让考古队对这座地宫的历史有了更深的认知。通过解读石函上的铭文和出土的《唐定州静志寺重葬真身记》,一段跨越千年的佛宝传承史逐渐清晰。原来这里是静志寺真身舍利塔的塔基,释迦牟尼涅槃后形成的五色舍利,其中一份便藏于此地。

静志寺的历史最早能追溯到隋朝,唐宣宗大中十二年的大修让它重焕生机,到北宋太平兴国二年(977年),僧人又对塔基地宫进行了扩建,将历代供养的佛宝连同新制的器物一同迁葬,这才让地宫内的文物成了跨越千年的“时空集合”。隋代的蓝白相套玻璃瓶是其中的珍品,外层天蓝色的瓶身泛着淡青,内壁的白玻璃如凝霜,两层玻璃贴合得严丝合缝,瓶身上的弦纹像被手指轻轻捏出的痕迹,正是铭文记载中“银塔内有琉璃瓶二,小白大碧”的遗存;唐代的鎏金铜函巴掌大小,表面錾刻的菩萨像跣足立于莲花座上,璎珞从肩头垂到腰间,每一颗珠饰都錾得圆润饱满,鎏金虽有磨损,却在菩萨的眉眼间留下了温润的光泽;北宋的银质发愿塔更添温情,塔身刻着“善心寺尼愿以此功德普及于一切”的小字,笔锋圆润,末尾还刻了个小小的莲花纹,想来是那位比丘尼亲手监督打造的,把虔诚都刻进了银纹里。

而那串琉璃葡萄,无疑是北宋文物中的巅峰之作。实验室检测揭开了它的秘密:材质是中国特有的铅钡玻璃,与地宫中那件伊斯兰风格的浅蓝色刻花玻璃瓶截然不同——后者是钠钙玻璃,质地通透如水晶,而这串葡萄的铅钡玻璃则带着温润的玉质感,触手比普通玻璃更沉、更细腻。每一颗果粒都是工匠“无模吹塑”的杰作,没有固定模具,全凭肉眼观察与手上功夫:先将熔融的玻璃料粘在琉璃管顶端,对着管口吹气,让玻璃在手中膨胀成空心小球,再趁着软化时用竹制工具轻轻捏出果粒的弧度,连果脐处的小凹陷都捏得惟妙惟肖;冷却后,用银丝将果粒缀连在铜制枝蔓上,最后在紫黑色果粒表面撒上铅白琉璃粉,经低温烘烤固定,才有了这层天然的“白霜”。对比地宫中其他琉璃器物,这串葡萄的工艺更显灵动,没有程式化的束缚,完全是对自然的极致模仿,连风吹过葡萄藤的姿态,都藏在了枝蔓的弯曲弧度里。

葡萄能成为佛前供品,本身就藏着一段文化交融的历史。很多人以为葡萄是张骞通西域时引入的,实则贾湖遗址和良渚遗址都曾出土过距今数千年的野生葡萄种子。汉代以后,更香甜的欧亚种葡萄沿丝绸之路传入,因其果实丰硕、藤蔓绵延,被赋予“多子多福”“富贵不绝”的寓意。但在唐代之前,葡萄产量稀少,只有达官显贵才能享用,直到宋代农业技术发展,才渐渐走入寻常百姓家。北宋工匠以葡萄为原型制作供品,既体现了对佛的虔诚,也暗含着对美好生活的祈愿。

这座地宫的命运,恰似一部浓缩的定州城史。北宋末年战乱频仍,静志寺逐渐衰败,到了明代已破败不堪。后来官府在遗址上修建贡院,科举制度废除后,这里又成了电力公司的办公地。层层叠叠的历史积淀下,地宫被彻底遗忘,若不是1969年的这次施工,这些国宝或许会永远沉睡在地下。

北宋 鎏金錾花云龙纹银塔

在后续清理中,考古队还挖出了更让人心跳加速的宝贝——一套隋代七重宝函,是盛放舍利的“至尊容器”。最外层的石函青灰色,表面刻满楷书经文,字迹虽有风化,却依旧笔力遒劲,石函边角被岁月磨得圆润;打开石函,鎏金铜函赫然在目,铜函上錾刻的忍冬纹缠绕周身,鎏金脱落处露出暗红的铜胎,像岁月留下的印记;再往里是银函,锤揲而成的莲花纹立体感极强,花瓣层层叠叠,仿佛能闻到清香;接着是金函、玉函、水晶函,最内层的两个琉璃瓶仅拇指大小,澄澈如冰,瓶里装着几十颗米粒大的舍利子,倒在洁白的宣纸上,瞬间泛出白、黑、红、绿、黄五种光泽,在阳光下流转不定,正应了“释迦牟尼涅槃后形成五色舍利”的传说。

这些舍利从北魏兴安二年首次入藏,历经隋大业二年的迁徙、唐大中十二年的重殓,最终在北宋太平兴国二年被僧人用丝绸小心翼翼包裹,郑重安放进这座地宫。一千多年来,它们陪着静志寺从晨钟暮鼓的鼎盛,到断壁残垣的衰败,再到被贡院的朱门、电力公司的砖墙层层覆盖,始终在黑暗中沉睡着,等待着重见天日的时刻。

北宋 水晶鱼

如今,静志寺塔基地宫已被列为第六批全国重点文物保护单位,出土的700余件文物大多陈列在定州博物馆的“尘外千年”展厅,隔着恒温恒湿的展柜,向世人诉说着过往。那串琉璃葡萄是当之无愧的“镇馆之宝”,展柜里的冷光打在果粒上,紫黑色的琉璃泛着幽幽宝光,“白霜”依旧清晰,连枝蔓上的细小绒毛都能看清。它曾在2014年随定州文物展赴浙江展出,有位老园艺师站在展柜前看了半小时,感慨道:“我种了一辈子葡萄,都没见过这么真的果子。”展厅里,它与那件伊斯兰风格的浅蓝色刻花玻璃瓶遥遥相对——前者用本土铅钡玻璃吹塑而成,带着东方工匠的灵动与细腻;后者用西域钠钙玻璃刻制,透着异域的庄重与华丽。一东一西,一巧一拙,共同诉说着千年之前丝绸之路的文明对话,也见证着佛教艺术在中国的传承与创新。

站在琉璃葡萄前,人们总会想起1969年那个燥热的午后。当工人的铁锹碰到青石板的瞬间,沉睡千年的佛宫被唤醒,那些跨越北魏、隋、唐、北宋的文物,带着古人的虔诚与智慧重见天日。这串不会腐烂的琉璃葡萄,就像一颗凝固的时间胶囊,将北宋工匠的匠心、佛徒的信仰,以及定州城的千年变迁,都封存在了晶莹剔透的果粒之中,等待着每一位观者去解读其中的奥秘。