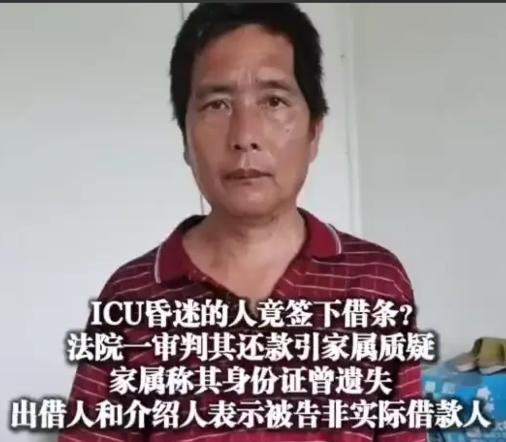

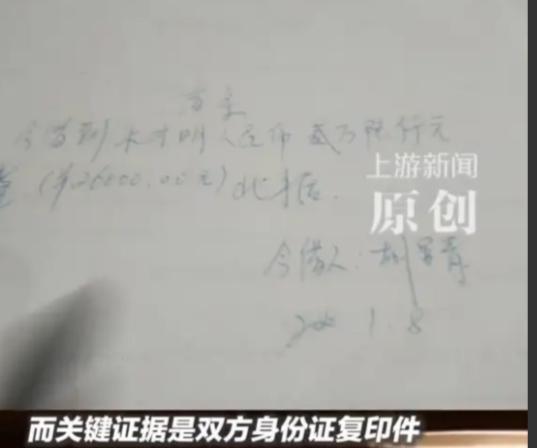

离谱!2025年5月,江西赣州一起"ICU昏迷病人借款案"引发全网哗然:男子胡显青2010年因脑溢血陷入深度昏迷,15年后却被指欠下2.6万元债务,借条签署日期恰为其在ICU抢救期间。 这事儿放在谁身上都得懵,一个躺了15年的植物人,怎么突然就成了欠账不还的老赖?黄女士拿着医院的病程记录去找法官时,怕是最有体会这种叫天天不应的绝望。 一审判决书下来那天,黄女士手里的ICU护理记录还带着医院消毒水的味道。 上面明明白白写着2010年1月8日胡显青"意识障碍,无自主活动能力",可法院就凭着一张借条,判了丈夫要还4万多块钱。 连社区门口修鞋的大爷都知道,昏迷的人连笔都握不住,怎么可能签字借钱?更别说朱某连银行转账记录都拿不出来,这案子办得确实让人看不懂。 后来才发现,类似的荒唐事之前也发生过。 2018年山东有个植物人在昏迷期间被签了借条,一审也判了还钱,最后还是医院的监控录像救了场,录像里借款人压根就没去过病房。 2023年河南那个案子更离谱,债务人死了三年突然冒出张借条,要不是家属坚持做笔迹鉴定,差点就让假借条坑了。 如此看来,基层法院在处理这类案子时,对证据的审查确实存在漏洞。 有法官朋友私下说,他们一年要办四百多个案子,平均下来每个案子审理时间不到一个月。 整天埋在卷宗里,有时候看到借条就想当然认为是真的,根本没时间去核实细节。 更何况很多基层法官没学过医学知识,分不清"深度昏迷"和"意识模糊"的区别,让他们判断病人当时有没有签字能力,确实有点强人所难。 黄女士本来想自认倒霉,把那点养老钱还了算了,但后来发现银行卡被冻结后连护工费都交不起。 无奈之下她把ICU记录拍成视频发了抖音,没想到三天就有2亿多人看。 法学家罗翔老师都站出来说话了,说这明显违反了《民法典》里无民事行为能力人签的合同无效的规定。 司法鉴定中心也主动联系她,最后鉴定结果出来,借条上的签名和胡显青以前的笔迹相似度只有23%。 二审开庭那天,朱某连法庭都没敢来。 法院撤销原判的时候,黄女士手里的判决书都被捏皱了。 更重要的是,江西省高院很快出了新规,以后碰到昏迷病人、老人或者精神疾病患者的借贷案子,必须先做行为能力鉴定。 医院也和法院打通了电子病历系统,以后再出现时间对不上的证据,电脑会自动报警。 这事儿说到底,还是给所有人提了个醒。 司法公正不光要靠法律条文,更得靠办案人员多一份细心。 黄女士一家坚持了这么久,总算没让老实人吃亏。 如此看来,只要咱们普通人懂得用法律保护自己,再荒唐的错案也有纠正的一天。 赣州中院在通报里说的那句话挺在理,司法不仅要守着法律条文,还得护着老百姓心里那份最基本的公道。

用户16xxx50

恐怕不是案子太多来不及核实细节,而是谁输送利益,就判谁胜诉

ppddwoaini

问题是,假欠条的那个人,找了没?