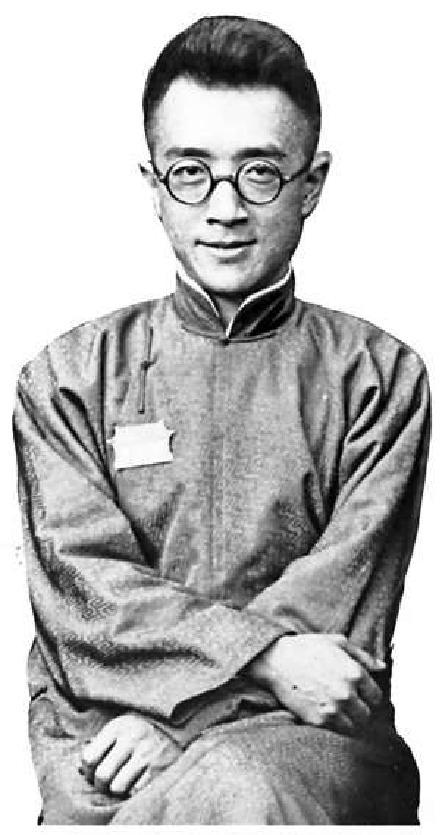

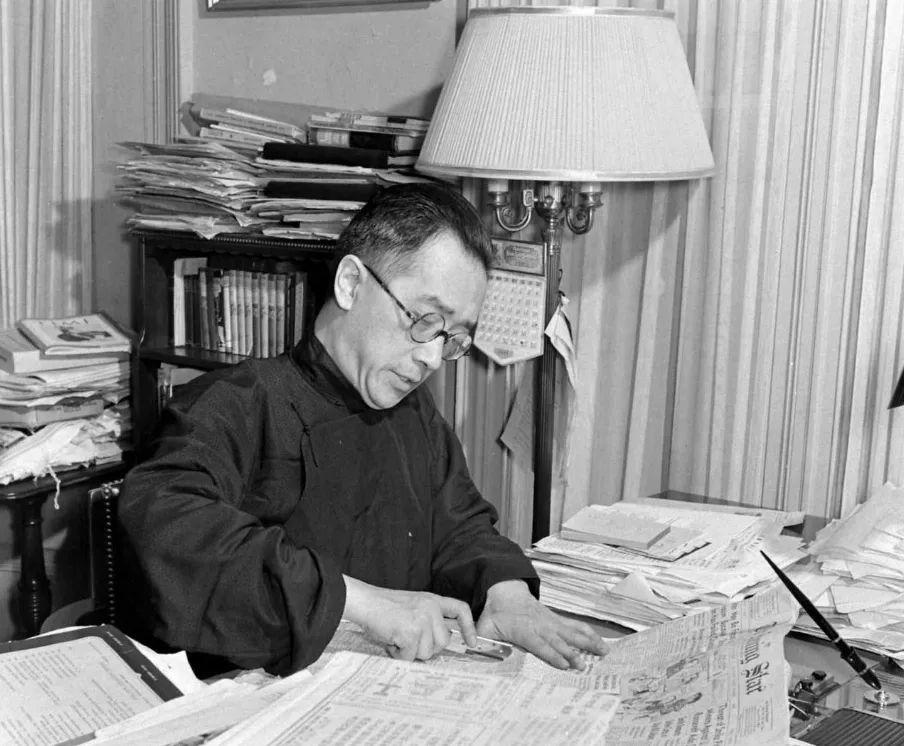

1917年,江冬秀等了13年,终于如愿嫁给胡适。新婚夜,江冬秀却让胡适睡地上,胡适问:“难道不用圆房吗?”江冬秀说:“您不当我是妻子,我何必让你做夫君呢?” 婚礼前,胡适刚从美国留学归来,已是北京大学的教授,思想激进,主张自由恋爱,反对包办婚姻。他带着这些理念,回到绩溪老宅迎娶13年前母亲为他订下的未婚妻。 面对江冬秀这句话,胡适沉默。他一直在公共言论中提倡妇女独立,却对这个识字不多的小脚女子毫无了解。他觉得婚姻是母亲的安排,他只是顺从。但江冬秀有自己的判断。她虽未受高等教育,却能看出胡适心里没她的位置。 江冬秀的这一夜,或许影响了胡适此后对婚姻与责任的认知。在留美期间,他曾写信批评中国旧礼教压迫女性,但却未对自己包办的婚事多言。回国后,他在北大讲授哲学,推行白话文运动,与陈独秀、李大钊共同倡导“民主”与“科学”,引导青年思考现代社会的方向。 1919年五四运动爆发时,胡适并未亲自上街游行,却在思想层面给予有力支持。他与蔡元培一起维护北大的学术自由,反对军警干涉校园。正是在这一时期,胡适的《文学改良刍议》广为流传,被视为白话文写作的启蒙纲领。他提倡思想解放,也提到“知难行易”,意在鼓励青年先行动,再求完善。 这一时期,他与江冬秀的生活看似平稳,实则分歧不断。江冬秀开始学习识字,努力适应北京生活,却常被胡适朋友圈讥笑为“村妇”。一次在家中招待北大同事,有人轻视她小脚,江冬秀当即将茶水泼出。胡适虽尴尬,却也意识到妻子的坚决与倔强。 1922年,胡适出版《中国哲学史大纲》,尝试用现代学术体系整理先秦诸子百家的思想。他提出“整理国故”,主张以实证方法分析传统文化,引来梁启超等人的批评,认为他过度西化。胡适并未退缩,仍坚持学术方法要符合现代标准。他的研究引导冯友兰、钱穆等人发展出更系统的中国哲学史叙述方式。 而在家中,江冬秀已能通读白话小说,也开始管起胡适日常饮食起居。她不识多少字,却能听懂丈夫的许多观点。她从未反对胡适的工作,也从不参与公共事务,只在家中守着规矩,维系着一家生活。 1945年抗战胜利,胡适被派任驻美大使。他在美国积极参与联合国筹备事务,代表中国出席旧金山会议,倡导和平与人权。他以自由知识分子的身份获得美国学界尊重,也积极游说美国政府关注中国局势。1947年,他辞去公职,回归学术,继续在中央研究院主持工作。 此时的江冬秀,已带着孩子定居上海,生活清苦,却坚持节俭度日。胡适每月汇款,她将其中部分捐给教育机构,也时常接济亲友。她虽不多言,却用行动回应外界对她的质疑。 这对婚姻,从未有轰烈情感,却在长年相处中形成一种默契。江冬秀用13年等来婚礼,用一生维护家庭,而胡适则在思想世界中奔走不息。 1962年,胡适因心脏病去世,江冬秀晚年独居上海,1975年去世。两人从未离婚,也从未如外界期望的那样成为理想夫妇。但正因如此,他们的故事才显得真实、不完美,却又难以复制。