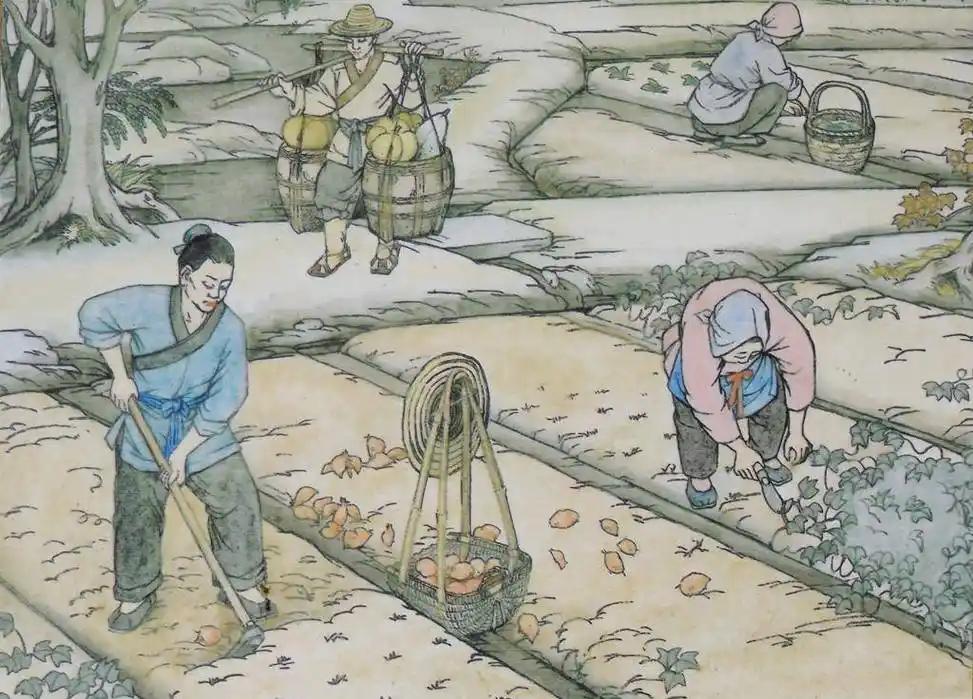

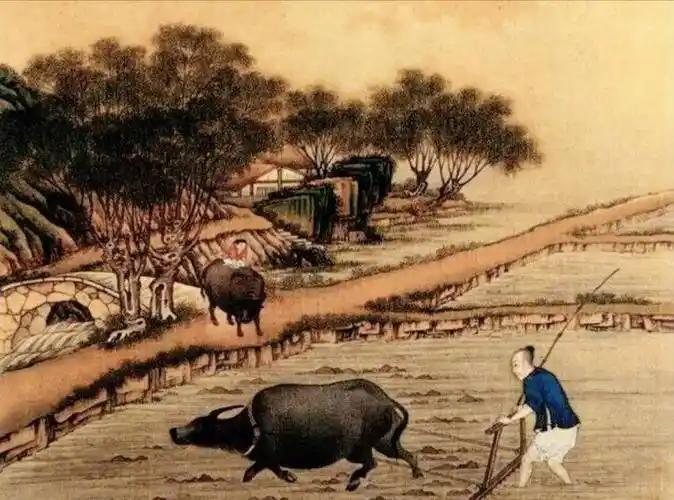

你有没有想过,如果没有现代的化肥和机械,古人一亩地到底能产出多少粮食?这串看似枯燥的数字背后,藏着的是我们祖先能否吃饱饭的生存密码。 从战国到秦汉,粮食亩产像是在低速爬坡。战国前期,一亩地收获的小米大约在205斤左右。到了秦汉时期,北方旱地的小麦亩产徘徊在120斤上下,而南方的水稻亩产也不过百斤。 换算成今天的概念,那时候一个壮劳力需要将近6亩地的收成才能养活自己,所以“百亩之田”是一个五口之家最基本的生存需求。 唐朝无疑是封建时代的一个高光时刻。粮食亩产出现了显著增长,达到每市亩约334斤。这得益于耕作技术的改进和水利设施的发展。强大的国力让百姓生活相对富足,人均粮食占有量创下历史纪录,据说能达到628公斤。这就不难理解大唐的盛世气象了。 宋朝带来了一场安静的农业革命。随着经济重心南移,南方水田的精耕细作发挥出巨大潜力,水稻亩产最高可达450斤。但北方由于长期战乱,产量较低,最终全国平均亩产约309斤。当时人口已突破1亿,人多地少的矛盾开始初现端倪。 明朝的农业技术继续进步,亩产相比宋代有所提高,南北方平均亩产约为346斤。但一个有趣的现象是:粮食虽然在增加,人口增长的速度更快。人均耕地从秦汉时期的近10亩,下降到清初的4.3亩左右。农业的进步,似乎总是赶不上人口增长的需求。 清朝通过引入番薯、玉米等高产作物,并在南方推广双季稻,粮食产量有所提升,平均亩产约为367斤。在风调雨顺的年份,苏州地区试验的双季稻甚至创下过平均亩产810斤的纪录。然而随着人口爆炸式增长至4亿,人均粮食占有量下滑到300公斤以下,老百姓的生活压力反而更大了。 回顾这段跨越两千年的历程,可以看出一个循环:农业技术每前进一步,亩产有所提高,但随之而来的人口增长又会将这点进步消耗殆尽。在古代技术条件下,粮食亩产始终难以突破瓶颈。 看看今天亩产千斤以上的水稻品种,再对比古人曾经为之奋斗终身的亩产三百斤,才能真正体会到“一粒米”的分量。这些数字不仅是历史,更是我们理解祖先生存状态的一把钥匙。每一次亩产记录的突破,背后都是无数人智慧的结晶。