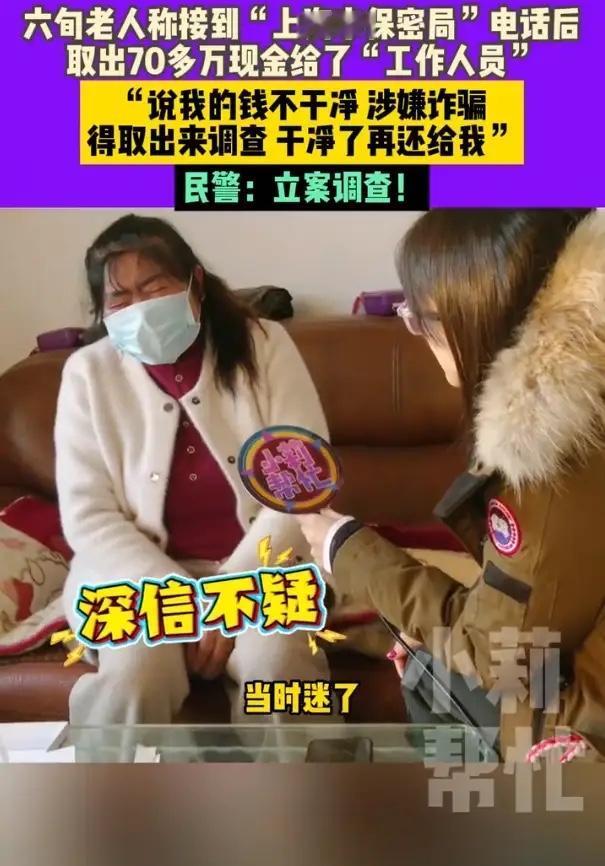

河南平顶山,6旬女子接到一通电话,对方说自己是“保密局”的,查到她账户里的钱不干净,得取出来调查,没问题再还她,女子被唬住了,去银行分两次把73万家底取出,全交给了对方,其中50万还是她老伴的死亡赔偿金,女儿得知后, 意识到母亲被骗了,立马报了警。网友:银行这把怎么没问用途,如此轻松取出几十万? 2025年11月初的一天,60多岁的高大妈像往常一样待在家里。 她是个老实巴交的农村大妈,老伴几年前走了,留下了一笔赔偿金,都打进了她的账户里,有了这笔钱,她和孩子下半生的生活也算有了保障。 这天,高大妈接到一通电话,对方自称是“上海保密局”的,语气严肃得很。 高大妈一听,不禁心跳加速,保密局的?那肯定是上面的人啊!找她有啥事? 对方说,高大妈的身份信息被卷进了一个大案子里,她的银行账户“不干净”,钱都被黑钱污染了。 高大妈一辈子没遇上过这种事,听完之后,脑子瞬间乱成一团糟,心里也七上八下的。 要是真有问题,她这把年纪了,被抓走咋办?高大妈越想越怕,手都抖了。 对方接着就下了命令,说你赶紧去买个新手机,下载个网络通话的软件,方便我们“秘密调查”。 高大妈不敢怠慢,转身就去了街上的手机店,买了个便宜的智能手机,又在人家指点下装了个叫不上名的聊天工具。 装上软件后,电话里的工作人员开始“发力”了,他们不停催高大妈把钱取出来,说是要“现场查验”,查清楚了没问题就原封不动还给她。 高大妈寻思,既然是保密局说的,那肯定错不了。再说了,人家态度那么正经,不像骗人的。 就这样,她迷迷糊糊跑到银行,把存了多年的积蓄分两次取了出来。 第一次她取了50万,第二次她取了23万,总共73万现金,这些钱里,有近50万是她老伴去世后,人家赔的血汗钱,高大妈一直舍不得动,想留着养老防病。 剩下的,是她省吃俭用攒下的养老本。 取完钱,高大妈按电话里的指示,拎着沉甸甸的袋子,约在街角一个偏僻地方,把现金交给了自称“保密局工作人员”的人。 那人穿着体面,讲话一套一套的,高大妈看着就信了。 事情办完,她心里还松口气,寻思这下该没事了,钱查完就能回来了吧!可骗子没那么容易放过她。 没过多久,电话又来了,说大妈,案子还没查清,您得再借点钱周转一下,要不然问题大了,上头追究下来,您得坐牢! 高大妈一听,吓得腿都软了。坐牢?她这把年纪了,进去了还能出来吗? 她慌了神,赶紧四处找人借钱,亲戚朋友都问遍了,就在高大妈急着借钱的时候,她女儿小玲从外地回来了。 小玲一回来就觉得母亲状态不对劲,她一细问,高大妈支支吾吾把事情说了。 小玲一听就炸了,说妈,你被骗了!这哪是保密局的人啊?肯定是骗子! 高大妈却死活不信,一个劲摇头,别瞎说!人家是公家人,要抓我走的! 小玲看母亲油盐不进,急都急死了,说你看看这都啥年代了,保密局咋会让人私下取钱?还让你借钱,这不摆明了是坑人吗? 可高大妈怕得要命,死活不让女儿报警。还再三嘱咐女儿别吭声。 小玲管不了了,直接跑去派出所报了警。 好在民警介入调查后,很快就锁定了嫌疑人。 不过啊,有人很快就看出了高大妈被骗案中最蹊跷的问题,那就是这钱到底怎么取出来的?银行取大额不是需要证明钱的用途吗? 前两天一律师取5万以下都要被盘问到哭,高大妈取几十万竟然能这么轻松取出来,这真是匪夷所思呀! 那么,从法律角度,怎么看待这件事? 《刑法》第266条规定:诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 高女士被诈骗73万元,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗金额50万元以上应认定为“数额特别巨大”,对应刑罚为10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。 犯罪分子冒充“保密局”工作人员,利用老年人对公权力的信任实施诈骗,符合“其他特别严重情节”的认定标准。 涉案资金中包含死亡赔偿款,属于受害者家庭的“救命钱”“养老钱”,犯罪行为不仅造成财产损失,更对受害者精神造成严重冲击。 根据《刑法》第61条“犯罪动机与后果”的考量原则,此类恶性情节可能影响量刑,法院可能酌情加重处罚。 根据《刑法》第64条,犯罪分子违法所得应予以追缴或责令退赔。 公安机关已立案并锁定嫌疑人,如果后续追回赃款,可返还高女士,如果无法追回,犯罪分子需承担退赔责任。 对此,你怎么看? 关注@运良说法. 学法律知识不迷路

绿色森林

这也有利益链条吗?

中国一鸿

骗子能精准找到他们的客户,而且还知道客户卡里有钱。请问,他们哪里来的信息?