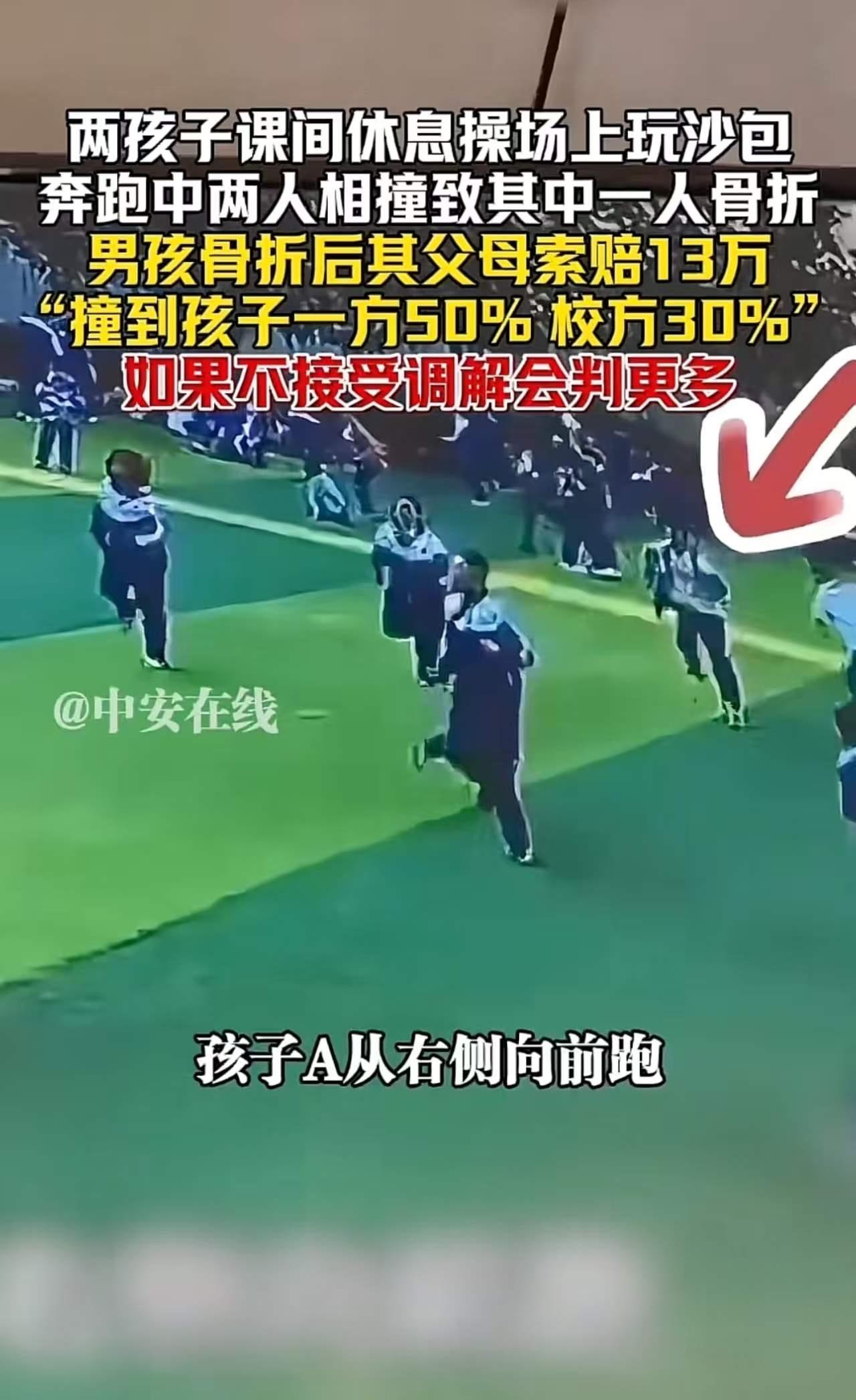

“他撞的我家孩子,凭什么让我赔钱?”吉林,两孩子课间休息,操场上玩耍,奔跑中两人相撞致其中一人骨折。骨折的男孩父母索赔13万,法官让另一方父母赔偿50%,校方赔偿30%,如果不接受调解会判更多? 这起发生在吉林的校园意外,再次把我们带回了一个令人深思的社会焦点:责任、权益与教育的平衡。在看似简单的“撞人事件”背后,隐藏着的是每个家庭、每个孩子成长过程中无法避免的风险与责任,更是对社会公正与教育责任的深刻考验。 “他撞的我家孩子,凭什么让我赔钱?”这句质问,折射出许多家长心中的焦虑与无奈。谁都希望孩子在校园里快乐成长,但谁也无法保证天不怕地不怕的奔跑不会带来意外。事故发生后,孩子骨折,父母索赔13万,面对这个数字,很多人不禁心生疑问:责任的界限究竟在哪里?是天灾还是人祸?是意外还是疏忽?而法院的调解方案——由另一方父母赔偿50%,校方赔偿30%,其实也在试图寻找一个“合理”的平衡点。 然而,令人深思的是,这样的调解是否真正解决了问题?是否也在反映我们对“责任”的理解:当发生意外,责任是否应由“谁”承担?还是应由“怎么”承担?这不仅关乎赔偿金额,更关乎每个家庭对“安全”、“责任”的认知。 更深层次的问题是:学校在保障学生安全方面应承担怎样的责任?校方在事件中扮演的角色,是否也应被纳入责任范畴?这是一个值得每位家长、每个教育者深思的问题。毕竟,学校不仅是知识的传授者,更是孩子成长的守护者。责任的划分,不能只靠“赔偿比例”来衡量,更要从制度、管理、预防等多个角度去反思。 而对于受害孩子的家庭来说,或许最关心的不是赔偿金额,而是对未来的保障、对孩子的关爱。每一个孩子的成长都伴随着风险,但更需要的是社会、学校、家庭共同搭建的安全网。只有当责任不再只是“赔偿的比例”,而是每个环节都真正落实责任,才能让类似的悲剧不再重演。 这起事件,也让我们看到,法律调解只是一个“结果”,更重要的是“过程”中的责任认知和制度完善。我们期待一个更加公正、透明、负责任的社会环境,让每个孩子都能在安全、关爱的氛围中成长,而不是在意外与赔偿的阴影下挣扎。 责任的界限或许难以一刀切,但每一次事故都应成为我们反思的契机。让我们共同呼吁:不仅要追求公平,更要追求预防。让每个家庭都能少一些担忧,多一些安心;让每个孩子都能在阳光下自由奔跑,无惧风雨。因为,真正的安全,是每个人心中最温暖的底线,也是我们共同守护的未来。未成年人事故 校园行车事故