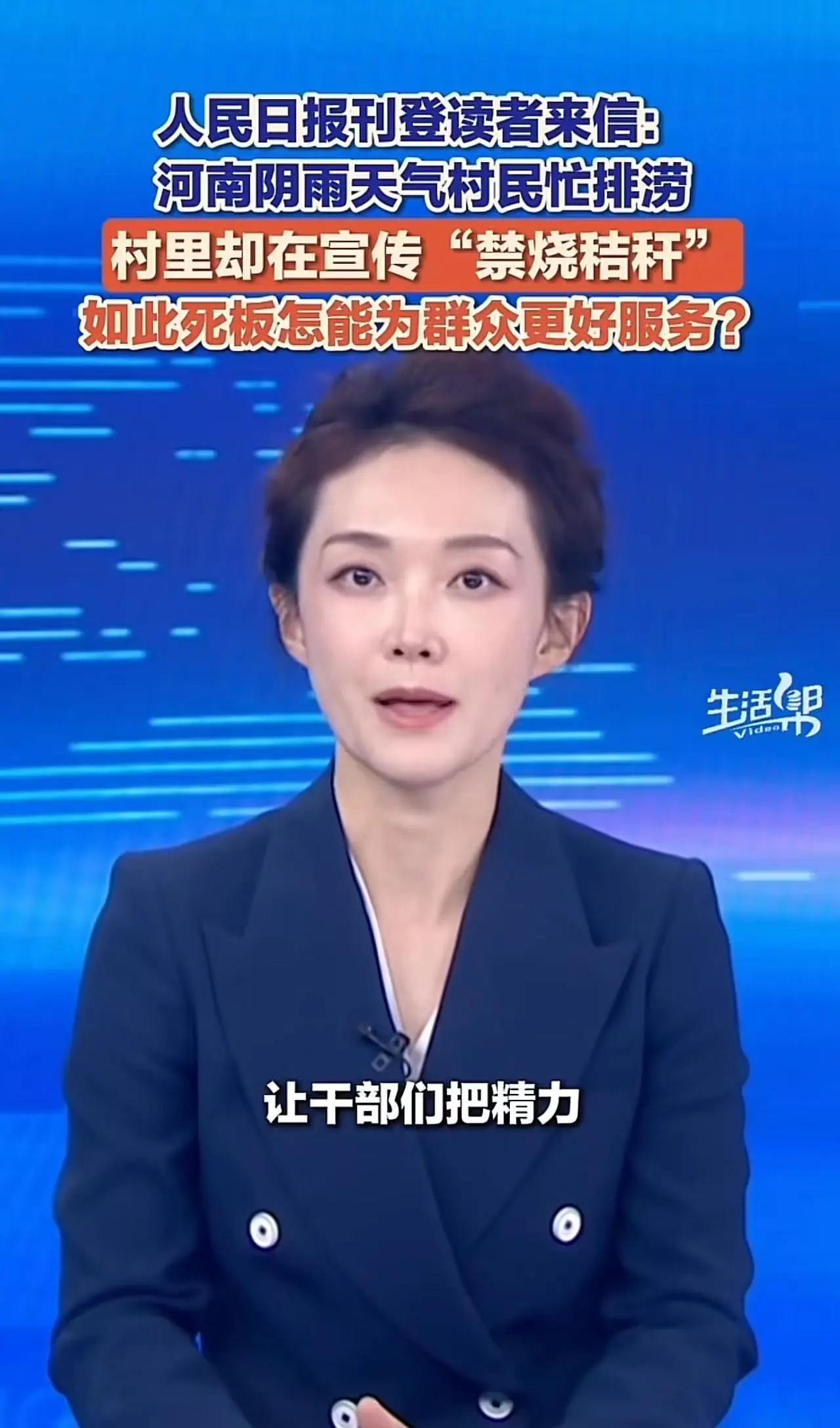

人民日报下场怒批!近日,一封普通的读者来信在网络上引发了轩然大波。阴雨连绵的天气,让村民们忙着排涝、抢修,田间地头一片紧张忙碌的景象。然而,就在这个关键时刻,村里的大喇叭却反复循环播放着“禁烧秸秆”的通知,声音洪亮却毫无温度,仿佛机械在机械地重复着一条死板的指令。 这样的场景,是否让人觉得荒谬?在农村,排涝救灾是最紧要的事情,而大喇叭的声音却像一根刺,刺得人心烦意乱。这不禁让人反问:我们真正理解群众的所需了吗?我们用的这些“宣传工具”,是不是早已失去了应有的温度和人情味?当一切都变得机械化、标准化,我们是否还在用心去感知那些最真实的声音? 人民日报的那封怒批信,犹如一记警钟,敲响了许多人的心。这不仅仅是对一则新闻的点评,更是对我们整个公共服务体系的深刻反思。我们常说“以人民为中心”,但在实际操作中,是否真正做到“以群众的感受为先”?还是只是在形式上做文章,口号喊得响亮,却忽略了群众的真实需求和情感? 我们不得不承认,许多公共宣传仍停留在“上级意志”的层面。比如那台永远不停的广播,机械地重复着“禁烧秸秆”“注意安全”“注意防疫”,听得人心烦意乱,却没有一丝温度和关怀。群众需要的,不是冷冰冰的指令,而是理解、关心和实际的帮助。尤其是在灾难面前,更需要“人性化”的关怀,而不是单纯的“命令式”宣传。 这背后折射出的问题,远不止是一个喇叭的声音那么简单。它反映出我们在公共管理中,仍然存在着“机械化”“一刀切”的弊端。我们习惯用制度和流程来应对复杂的社会问题,却忽略了人性化的温度。就像阴雨天排涝,群众的心情和需求也在不断变化,而我们提供的,却还是那套“死板”的方案。 更令人担忧的是,这样的宣传方式,可能会让群众产生逆反心理。久而久之,大家会觉得“官方说的话,听多了也就麻木了”。一旦遇到真正的困难和危机,他们可能会选择“自己扛”,而不是相信那些“机械”的宣传。这无疑会削弱政府的威信和群众的信任。 那么,问题到底出在哪里?答案其实很简单:我们需要“换个角度思考问题”。在这个信息爆炸、社会多元的时代,群众的需求变得更加多样化、个性化。单一的“广播通知”,早已不能满足他们的期待。我们要学会用“温度”去沟通,用“真情”去打动,用“创新”去引导。 比如,除了传统的广播,我们可以利用村里的微信、短视频平台,让宣传更接地气、更生动、更有温度。让村民参与到宣传中来,成为“宣传员”“意见领袖”,这样才能真正拉近与群众的距离。我们还可以组织面对面的座谈,听听群众的心声,了解他们的真实困难,从而制定出更有针对性、更贴心的帮扶措施。 当然,这一切都需要一个前提:那就是尊重群众、理解群众、关心群众。不是靠一味的“上级命令”,也不是靠机械的“死板”宣传,而是真正用心去感知他们的喜怒哀乐,用行动去回应他们的期待。 人民日报的怒批,像一面镜子,映照出我们在公共服务中还存在的“冷漠”和“机械”。但更重要的是,它也给我们敲响了警钟:只有真正走进群众的心里,才能赢得他们的信任与支持。否则,再多的“禁烧通知”也只是空洞的口号,难以触及人心。 所以,愿我们都能从这次事件中汲取教训,摒弃“死板”的宣传方式,用温暖和创新去连接每一个基层群众的心。只有这样,我们的公共服务才能真正变得“有人情味”,才能在风雨中成为群众最坚实的依靠。不贴实际的广播