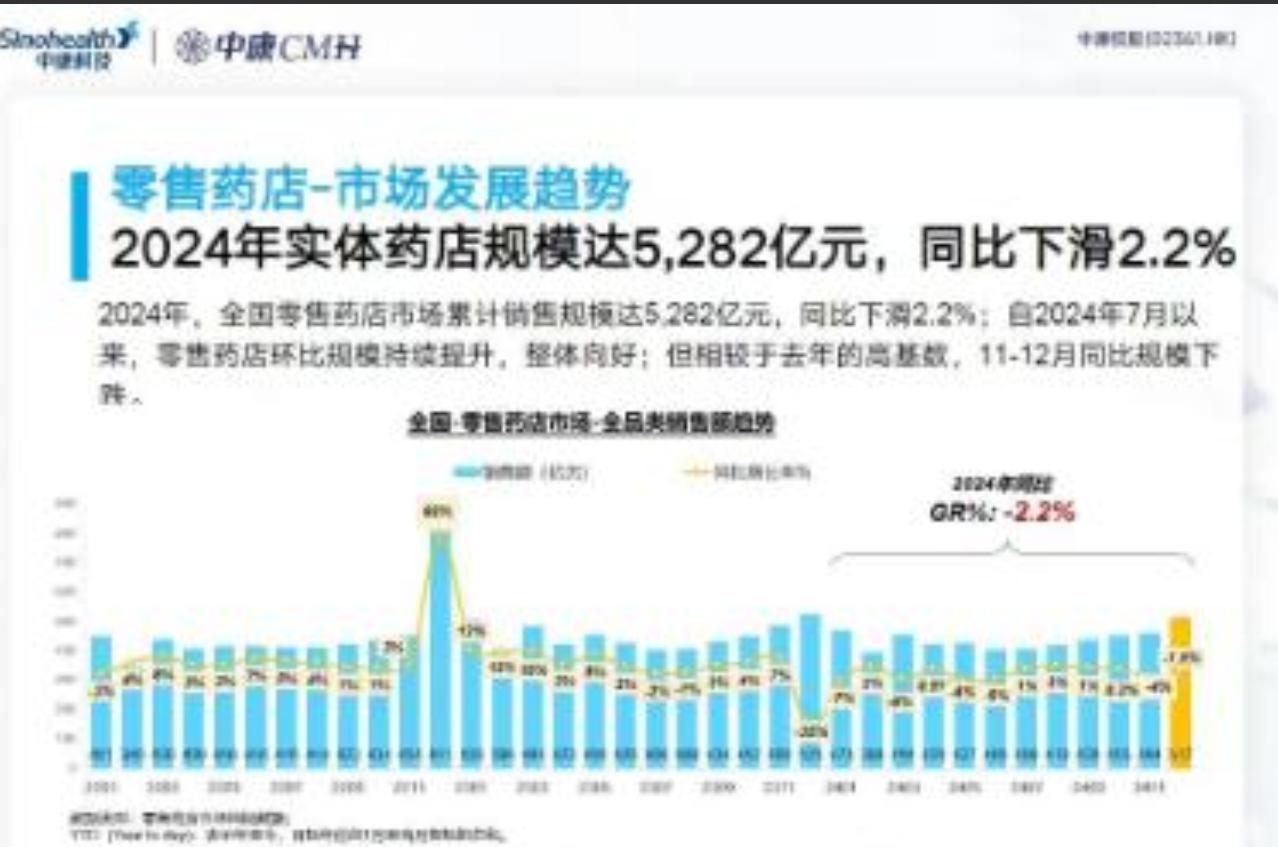

[微风]日均107家闭店,全国70万药店一半在亏:药品刺客,终于卖不动了。 打开手机刷新闻,全是药店倒闭的消息,这数字看得人后背发凉。2024年全国关了3.9万家药店,算下来每天就有107家歇业;到了2025年,有健康产业平台预测全年关店数会突破10万家。 要知道巅峰时期,全国的药店数量都快摸到70万家了,密得跟奶茶店有一拼,如今却有一半以上都在亏钱,连国大药房这样的行业巨头,都一年关了1270多家店,净亏损超过11个亿。 这太魔幻了。曾经那个被无数人奉为“躺赚”的朝阳产业,那个开在街角就能稳赚不赔的现金牛,怎么突然就集体崩盘了?那些动辄把14块钱的普通感冒药,经过一番嘘寒问暖和精心包装,最后卖你140块的“药品刺客”,为啥终于没人买账了?这背后的门道,其实是一出时代变迁下的好戏。 首先,得明白药店过去是怎么“躺赚”的。它的核心商业模式,根本不是卖药,而是“卖焦虑”和“卖信息差”。你走进一家药店,本来只想买盒感冒药,但店员绝不会让你这么简单就付钱。 她会热情地问你:“是流鼻涕还是咳嗽?有没有发烧?晚上睡得好不好?”一连串问题下来,你的焦虑感瞬间被拉满。紧接着,一盒你听都没听过的“进口复合维生素”、一瓶号称能“增强免疫力”的保健品、一套“中西结合疗效好”的豪华套餐,就被推到了你面前。 在这种“专业”建议和健康焦虑的双重夹击下,很多人稀里糊涂就多花了好几百。这就是“药品刺客”的精髓,用高利润的保健品和品牌药,来弥补低价基础药的利润,靠信息不对称和情感营销,把你的钱包掏空。 然而,这套玩了好多年的把戏,现在突然失灵了。最核心的原因,就一个字:穷。或者说,是老百姓的消费观念变了。当经济下行,大家的钱包都比脸还干净的时候,每一分钱都得花在刀刃上。以前花140块买个“安心”,现在觉得花14块把病治好才是硬道理。 那种被创造出来的健康焦虑,在生存焦虑面前,根本不堪一击。人们开始回归理性,不再为那些华而不实的“健康概念”买单,这是药店倒闭潮最根本的驱动力。 光省钱还不够,信息的透明化更是给了“药品刺客”致命一击。以前,你对药价一无所知,药店说多少就是多少。现在呢?手机拿出来,在美团、饿了么或者京东健康上一搜,同样一种药,不同平台的价格一目了然。你甚至可以货比三家,让外卖小哥半小时内把最便宜的那个给你送上门。 O2O平台的兴起,彻底打破了药店利用地理位置垄断建立起来的信息壁垒。当价格变得透明,当选择变得无限,药店那套“看人下菜碟”的营销手法,自然就玩不转了。 雪上加霜的是,国家政策的“大锤”也砸了下来。这就是大名鼎鼎的“药品集采”。国家出面,以巨大的采购量为筹码,和药企进行谈判,把很多常用药、处方药的价格直接打到了“骨折”级别。 过去,这些药是药店利润的重要来源,现在,集采药品在医院的价格比药店进价还低,谁还会去药店买?这等于直接端掉了药店的一大块基本盘。 当高利润的“刺客产品”卖不动,基础药品又失去了价格优势,药店不亏钱才怪了。 所以,我们看到的药店倒闭潮,其实是一场“完美风暴”的结果。是经济下行导致消费降级,是互联网打破信息垄断,是国家政策重塑市场秩序,这三股力量叠加在一起,共同终结了药店那个野蛮生长的黄金时代。 那些只想着靠“卖焦虑”赚钱,而不提供真正价值的药店,被淘汰是必然的。国大药房的巨亏,只是一个缩影,它说明整个行业都在经历一场痛苦的刮骨疗毒。 当“卖药”不赚钱,“卖焦虑”也失灵的时候,药店的出路究竟在哪?是彻底转型,变成社区健康服务中心,提供测血压、健康咨询等基础服务? 还是拥抱互联网,成为线上药店的线下体验店和前置仓?或者,干脆回归本源,做一个安安静静卖平价药的小铺子?这场行业大洗牌,才刚刚开始。你觉得,未来的药店会变成什么样?

![网友真的太坏了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17796036696524444589.jpg?id=0)