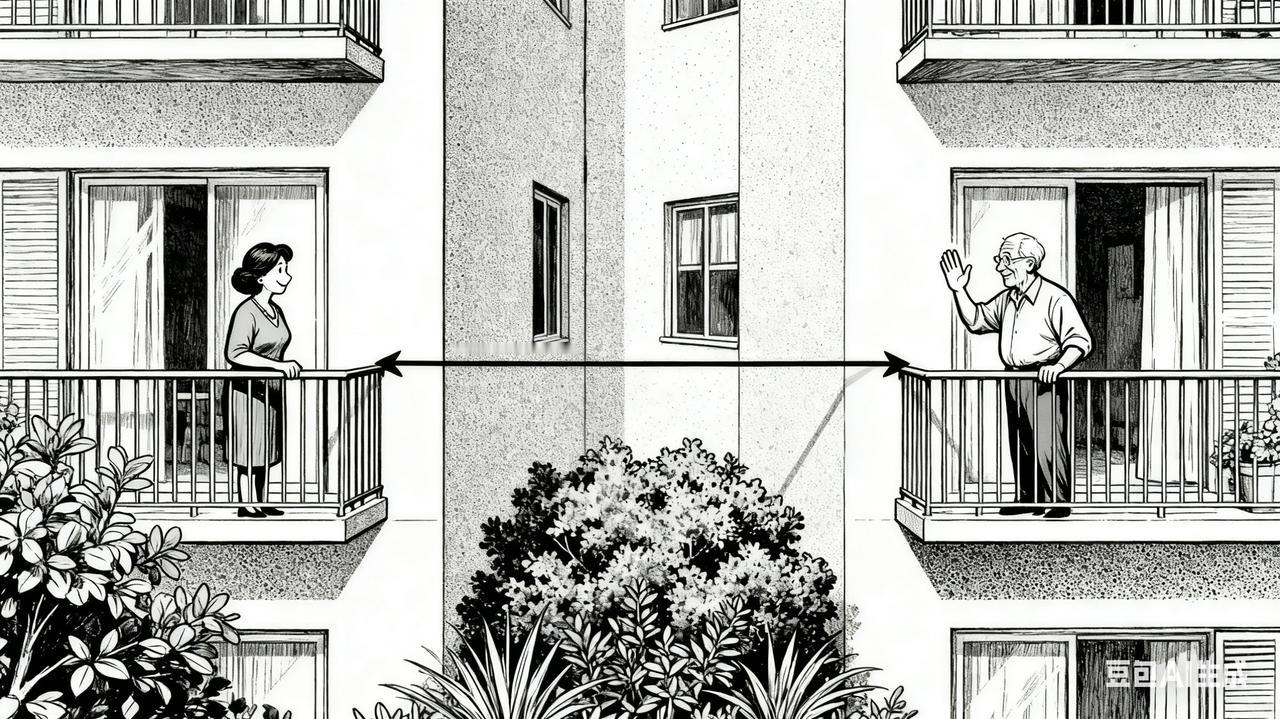

看到这条新闻时,心里真是五味杂陈。一个刚满18岁的大学男生,将自己的父亲告上法庭,要求继续支付抚养费。这起发生在天津的案件,最近有了判决结果——法院驳回了儿子的诉讼请求。 事情是这样的:2023年,男孩小强的父母经法院判决离婚,他随母亲生活,父亲阿强按月支付1000元抚养费。判决生效后,父亲一直履行着抚养义务,甚至在儿子上大学后还承担了部分学费。但随着小强年满十八周岁,父亲认为自己的法定义务已经履行完毕,停止了支付。儿子无法接受,于是在2024年年底将父亲告上法庭。说实话,每次看到这种家人对簿公堂的新闻,心里都特别不是滋味。一边是渴望继续获得支持的孩子,一边是认为责任已尽的父亲,亲情在法庭上变成了一场冰冷的诉讼。这件事最让人感慨的是,它触及了一个普遍的社会困惑:孩子满18岁后,父母到底还有没有抚养责任? 从法律角度看,法院的判决是明确的。根据我国《民法典》,父母对子女的抚养义务一般至子女年满十八周岁为止。对于“不能独立生活的成年子女”则有严格界定,指的是还在接受高中及以下学历教育,或者因丧失、部分丧失劳动能力等非主观原因无法维持正常生活的成年子女。大学生显然不在这个范畴内。法律这么规定,不是不近人情,而是鼓励年轻人培养独立性。成年意味着要逐步学会自立,而不是永远依赖父母。正如法院在判决中所说,小强作为成年人“应感恩父母,并提升能力”,可以通过勤工俭学等方式完成学业。 类似的判决并非个例。在贵州,一位已成年的大学生因父亲未支付其未成年期间的抚养费及大学期间的教育费而起诉,同样被法院驳回了诉讼请求。法院明确指出,子女成年后,就丧失了追索未成年期间抚养费的法定权利基础。从情感角度想想,父母供我们长大不容易。他们付出了十八年的心血,把我们培养成人。当我们年满十八岁,他们其实已经完成了法律上的责任。剩下的路,更多要靠我们自己走下去。 当然,这不是说父母子女之间就只剩下冷冰冰的法律关系。法官在判决中也特别提到,父母为成年子女支付大学费用是“基于亲情和道义”,并希望父母在条件允许的情况下给予力所能及的帮助。法律只是划清了底线,而亲情永远在底线之上。换个角度看,这种“断奶”过程对年轻人的成长未必是坏事。学会自立、懂得责任、体验生活的不易,这些都是课本上学不来的人生财富。 这件事也让我们思考,如何在法律与亲情之间找到平衡点。毕竟,家不是讲理的地方,而是讲情的地方。当亲情遇上法律,我们需要的是互相理解,而不是对抗。值得欣慰的是,在这起案件中,父亲阿强在法庭上表示,虽然认为自己已无法定抚养义务,但考虑到孩子尚在读书,在自身条件允许的情况下愿意给予一定支持。这句话里,有原则,也有爱。每一起这样的案件,都在提醒我们成年的意义。成年不只是年龄的数字,更是一种责任和担当。它意味着我们要开始学着为自己的生活负责,而不是永远把父母当作避风港。 不知道你对此怎么看?你觉得成年子女应该继续依赖父母,还是应该尽快学会自立?欢迎在评论区分享你的看法,我们一起聊聊这个关乎法律、亲情与成长的话题。 (案例来源:北京时间)