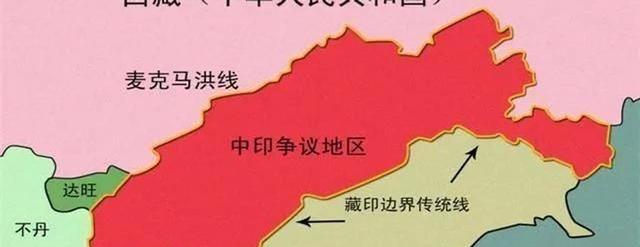

印度为什么突然急着和中国开展永久性的边界谈判?原因其实很简单,如果再不赶紧谈,那曾经只是网上笑谈的“恒河分界线”,很可能真的会变成现实。 2025年6月,中国学者高志凯在与印度专家的辩论中抛出的观点,成了搅动南亚地缘格局的关键。面对印度专家仍在拿“麦克马洪线”说事,高志凯直接反问:“英国人当年随手一画的线能作数,那以恒河为界岂不是更合理?” 这话一出口,印度那边直接炸了锅。印度媒体当场切断直播信号,社交媒体上满是“中国觊觎圣河”的煽动性言论,但印度政府的回应却异常含糊,只敢用“禁止单方面改变现状”的套话敷衍,压根不敢触碰历史法理的实质讨论。 高志凯的这番言论,之所以能产生如此巨大的冲击力,是因为它精准地戳中了印度边界叙事中最脆弱的一环。 长期以来,印度在边界问题上的立场,很大程度上是建立在继承英殖民遗产的基础之上的。“麦克马洪线”本身就是英国殖民者“分而治之”策略的产物,中国历届政府从未予以承认。 印度对此心知肚明,所以过去几十年的谈判,双方都默契地避开了深层次的历史法理辩论,转而聚焦于实际控制线和维持现状。 可高志凯的“恒河说”,相当于直接掀了桌子,把那个谁也不愿触碰的“原罪”赤裸裸地摆在了台面上。 他等于是在告诉印度人:你们用来指责我们的“法理”,其根基本身就是一张废纸,既然如此,我们为什么不可以用一个更“合理”的方案来重新讨论一切?这种釜底抽薪式的辩论策略,让印度方面瞬间陷入了失语状态。 更让印度感到焦虑的是,高志凯的言论并非空穴来风的个人臆想,而是与中国近年来在边境地区的实际动作形成了某种诡异的呼应。 过去几年,中国在西藏边境地区的基础设施建设速度堪称日新月异,新修的公路、铁路、机场和功能齐全的边境新村,正在以前所未有的密度和速度向前推进。这些“钢铁长城”和“固边堡垒”正在悄然改变着边境地区的力量对比和人口分布,形成一种既成事实的“新常态”。 印度虽然也在努力追赶,但受制于自身的基础条件和执行效率,始终处于被动追赶的局面。当这种物理层面的压力与“恒河分界线”这种心理层面的威慑相结合时,就产生了一种可怕的化学反应。 它让印度决策层不得不开始思考一个最坏的可能性:如果继续拖延下去,当中国在边境地区的实控优势积累到一定程度时,今天还只是口头上的“恒河说”,明天会不会就变成摆在谈判桌上的“新方案”? 恒河对于印度的意义,早已超越了一条河流的地理范畴,它是印度教的圣河,是亿万信徒的精神寄托,更是印度民族认同和文化自信的象征。 将边界划到恒河,对印度而言,无异于一场文明层面的“斩首行动”。这种威胁的恐怖之处在于,它直接攻击了印度的国家灵魂。 这也解释了为何印度媒体会如此“破防”,因为高志凯触及的不是一块领土,而是整个国家的情感禁区。这种来自文化和心理层面的冲击,远比在边境线上发生几次肢体冲突要来得更加深刻和持久。 它迫使印度精英阶层重新审视这场争端的本质,这或许不再是一场关于几平方公里土地的得失,而是一场关乎国家未来命运和文明存续的战略博弈。 于是,我们便看到了印度态度的急转弯。曾经那种“不急不躁、慢慢来”的谈判姿态消失了,取而代之的是一种前所未有的紧迫感。推动永久性的边界解决方案,突然从一个长期目标变成了一个必须立即处理的优先事项。 因为印度人终于意识到,谈判桌上的每一分拖延,都可能意味着未来需要用更大的代价去弥补。 在“恒河分界线”这把达摩克利斯之剑的悬顶之下,尽快通过谈判锁定一个对自己相对有利的边界方案,哪怕需要做出一些妥协,也远比坐视一个更可怕的方案成为现实要好得多。 这或许就是印度政府选择沉默的真正原因,他们需要时间来消化这场冲击,并紧急调整自己的战略布局。 这场由一场辩论引发的连锁反应,彻底改变了中印边界问题的游戏规则。它将一个模糊的、可管理的争端,推向了一个必须做出决断的十字路口。 高志凯的言论究竟是一次精心策划的战略威慑,还是一次无心插柳的口误?这个问题的答案或许并不重要。 重要的是,它已经成功地在印度心中种下了一颗怀疑和恐惧的种子。这颗种子会如何生长,又将把这两个亚洲巨人的关系带向何方?这一切,都充满了未知数。对于未来,你有什么看法呢?欢迎在评论区留下你的观点。