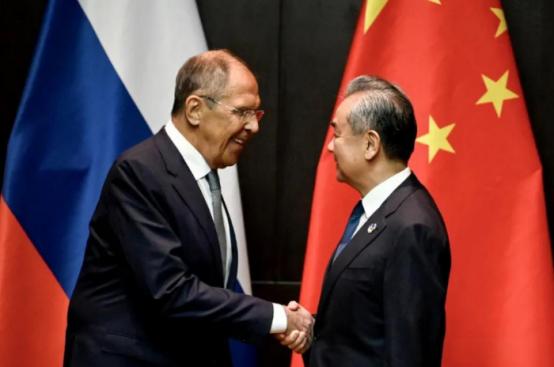

乌克兰终于明白:俄罗斯的真正支持者是谁?不是伊朗、不是朝鲜,而是中国!更出人意料的是,中国的一句“绝不送军援”,比任何军火援助都更具影响力。美国和西方国家的战略失误,正在显现出后果。 其实想弄明白为啥朝鲜的兵力炮弹、伊朗的条约都不如中国的表态管用,得先看清这场冲突的本质。它早就不只是战场的弹药比拼,而是全球格局下的战略消耗与博弈。 朝鲜派了上万兵力、供应近一半炮弹是事实,库尔斯克战役里这些兵力确实帮俄军稳住了战线,普京还专门感谢过朝鲜军人,但这种支持更像“添柴”,只能解一时的战场燃眉之急。 伊朗的情况也类似,提供的无人机和导弹技术确实在战场上制造了不少麻烦,但这种支持同样有其天花板。它更像是一种技术上的“输血”,能暂时增强俄军的某些打击能力,却无法改变整个战争的经济和后勤基础。 这些支持都是看得见、摸得着的军事硬件,它们的共同点是消耗性的,打一发少一发,用坏一个就少一个。它们能影响战局的某个节点,却无法决定整个战争的走向。 那么,中国的支持又体现在哪里呢?它没有送一发炮弹,没有派一个士兵,但它的支持却像是给俄罗斯这台战争机器装上了一个持续的“外挂循环系统”。 你看看数据就明白了,在西方全面制裁的背景下,中俄贸易额不降反升,屡创新高。俄罗斯的超市里,西方品牌撤离后留下的空缺,迅速被中国商品填满;俄罗斯的汽车市场,曾经被德系、日系车占据,如今满大街跑的都是中国品牌的汽车。 这不仅仅是卖几件商品那么简单,这意味着俄罗斯的经济体系在遭受重创后,找到了一个足够庞大且稳定的替代市场,避免了国内经济的崩溃。 一个国家要打持久战,光有炮弹是不够的,它需要稳定的经济、充足的物资和正常的工业生产。西方的制裁本意是想切断俄罗斯的命脉,但中国的存在,等于为这条命脉开辟了另一条通路。 从机床、电子元件到汽车、日用品,中国作为“世界工厂”的强大产能,为俄罗斯提供了维持社会运转和战争潜力的基本盘。 这种支持是无形的,但却是致命的。它让俄罗斯能够将有限的资源集中到军事生产上,而民生和基础工业则可以依赖中国。这已经不是“添柴”了,这是在给整个房子换上新的供暖系统。 更关键的是那句“绝不送军援”的表态。这句话的精妙之处在于,它让中国完美地游走在冲突的边缘。一方面,通过紧密的经贸合作,实质性地支撑了俄罗斯的战争潜力; 另一方面,又因为没有提供军事援助,使得西方难以将中国定义为“共同侵略者”或进行最高级别的制裁。 这层“窗户纸”让中国在外交上获得了巨大的回旋空间,可以继续扮演“中立调停者”的角色,与欧洲、乃至全世界保持正常的经贸往来。 美国和西方国家一心盯着战场上的武器数量,计算着谁的炮弹更多,却忽略了这场博弈真正的决胜点在于经济韧性和外交格局。 他们以为只要切断军事援助就能扼住俄罗斯的喉咙,却没料到俄罗斯从另一个方向接上了一个强大的“氧气瓶”。 这场冲突打到现在,已经演变成一场关于耐力的极限考验。西方在消耗自己的武器库存和财政预算,俄罗斯在消耗它的人力和国力,而中国则在用自己的经济实力,为这场消耗战的天平,悄悄地加上了一个决定性的砝码。 这种战略层面的支撑,远比几万发炮弹或几百架无人机来得更加深远和持久。 当战场上的硝烟逐渐散去,人们或许才会真正看清,决定这场冲突最终结局的,可能并非是那些轰鸣的火炮,而是那些在谈判桌和全球市场中无声的博弈。 这不禁让人思考,未来的大国较量,真正的战场究竟在哪里?