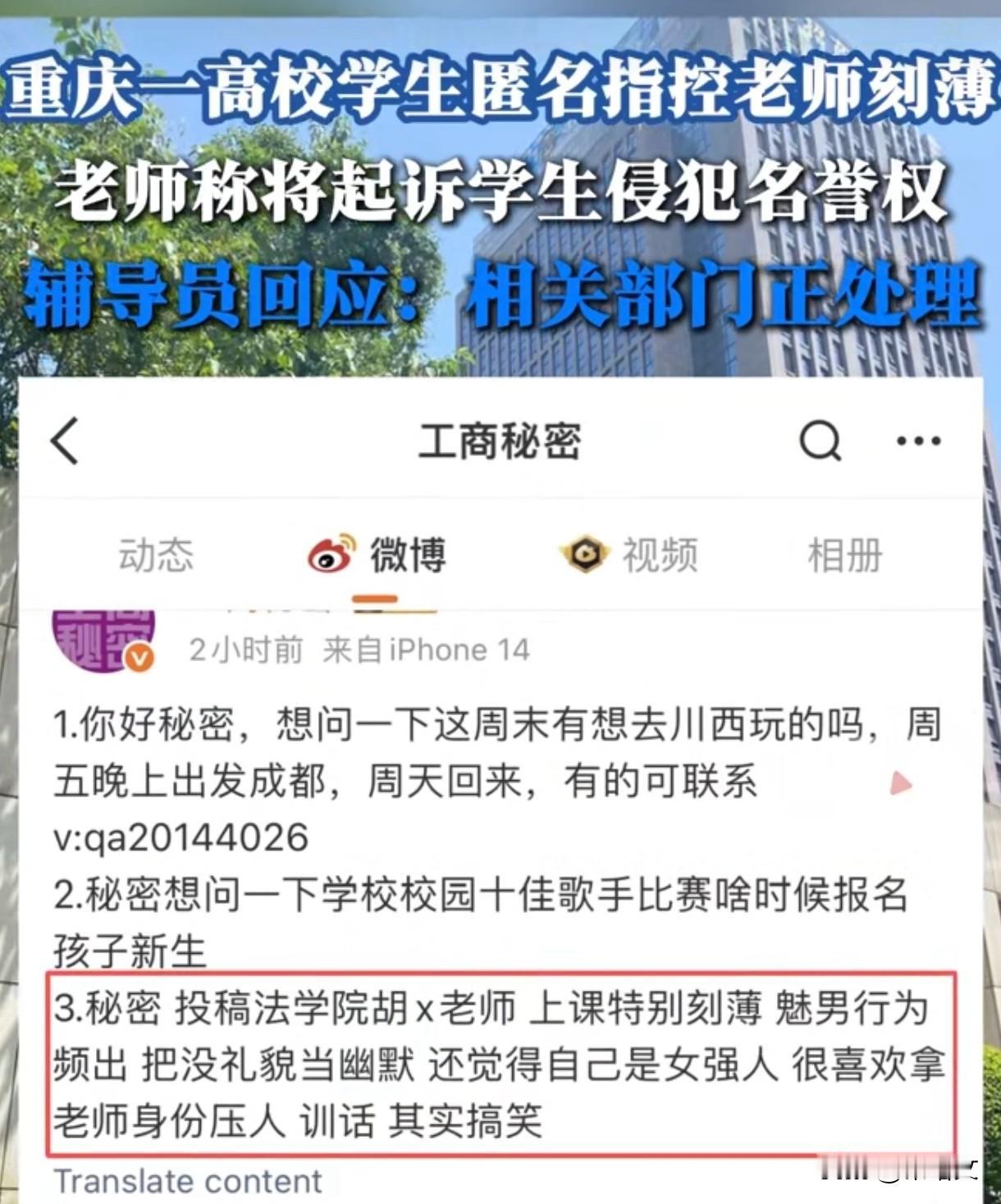

【评论丨匿名指控与硬刚起诉,#师生矛盾不必演变成网络审判#】日前,一大学相关校园账号上出现一则匿名帖子,矛头指向该校法学与社会学学院的一名教师,称其“上课特别刻薄、魅男行为频出、把没礼貌当幽默”。该帖子在网上快速传播,引发关注。

涉事老师选择“硬刚”,把相关内容截图发到群里,称“这位同学请拿出证据来证明,否则我会起诉你侵犯名誉权,我已联系后台要求提供发信人信息,保全证据”“你要对自己说出的每句话负责”。目前,涉事学生道歉,称自己被老师教育后一时冲动,向校园账号投稿和在个人朋友圈发表不当言论,还称“作为一名大一新生年少轻狂,希望各位能给我一个改过自新的机会”。

涉事老师表示要起诉学生,隐含了一种前提——我和你是平等的,在法律面前各自主张。但此事中还要看到,学生和老师乃至校方的力量对比,并不那么对等。如果人们真的希望此事能成为一堂生动且有教育意义的法治课,那么不妨秉持一个原则:以法为界,不随舆论而转。

比如学校层面,在这件事情上不以“平息舆情”的思维粗糙地介入。真正负责任的处理方式,应该是厘清事实、明确程序,不要急于息事宁人。如果是两个平等当事人之间的法律之争,那就全部交由法律去判断。双方是对簿公堂还是走向和解,都交给当事人决定。

同样,网友也不必以“围观正义”的姿态,尝试“以暴制暴”。比起简单的指责,更重要的是让当事人在这场冲突中看到法治的程序正义,为不同立场的人提供公平的规则,让对抗回到理性的轨道上。

如果人们依然愿意将这定义为一场教育,那么也得明白,教育的目的不是制造服从,而是培育常识和理性。用强大的舆论力量将学生压服很容易,但可能也会陷入这名学生曾试图制造的“陷阱”——利用舆论的声量,去获得超常规的“胜利”。

实际上,这并不是一次成功的师生沟通。学生没有选择跟老师沟通或正规渠道反映,而是通过网络进行不明不白的指控;老师在群内称要起诉学生,对道歉拒不接受。双方用行为陈述了一个事实:师生关系正陷入一种僵化循环的困局。

也许人们期待的是,师生之间的矛盾不至于演变成“网络审判”或者“法庭对峙”。但事已至此,不妨围绕校园生态的塑造进行更多思考:在日常中建立更健康的沟通机制,让学生知道如何表达不满、如何通过正规渠道反馈问题,也让教师知道怎样倾听和回应,让讲证据、重逻辑的法治精神本身成为高等教育的一部分。这些也是这场风波可以留下的教益。

![匿名吐槽大学老师女生道歉好,热闹[大笑]小仙女课堂上被女老师提问,回答不](http://image.uczzd.cn/9024511551642536453.jpg?id=0)