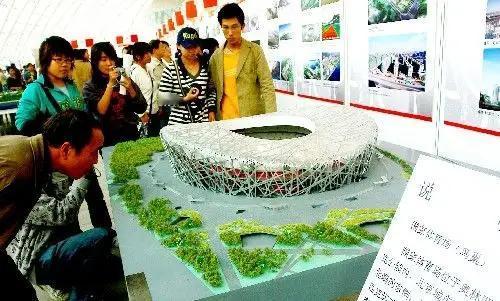

各国为什么不再热衷于举办奥运会了?事情坏就坏在国际奥委会自身。当年的中国举办奥运会,国际奥委会的委员们,反复来中国挑毛病,让中国人身心受到了极大的伤害。 2008年北京奥运会筹备期间,国际奥委会的“监工团”,进在北京大酒店,被好吃好喝伺候着不说,可这群人对着图纸就挑刺:“鸟巢的座椅分配不科学”,那会儿钢结构还没搭完呢,连座椅布局的雏形都没有,这挑刺的功夫真是练得炉火纯青。 这还只是开胃菜。后来他们又嫌奥运村的淋浴水压,不够“国际标准”,要求重新改造供水系统;觉得媒体中心的网线接口密度太低,逼着施工队连夜加铺线路。 要知道当时北京为了办奥运,光基础设施就砸了两千多亿,结果这群人拿着放大镜找问题,仿佛不挑出点毛病,就显不出自己的权威。最后咱们咬着牙全改了,他们倒好,转头就在国际上吹嘘,“是我们帮北京提升了办赛水平”,脸皮是真够厚的。 不过,北京好歹家大业大扛住了,换了小国早就被折腾垮了。2004年雅典奥运就是最典型的例子,国际奥委会一会儿要求,场馆必须达到“百年耐用标准”,一会儿又追加临时设施的环保指标,原本预算120亿欧元,最后花了近160亿,直接让希腊背上了30亿欧元的债务。 有个雅典官员后来吐槽,光是为了满足奥委会对运动员餐厅的“温控要求”,就额外花了800万欧元,可比赛就用了16天,赛后那套设备直接成了废铁。 更离谱的是里约奥运,国际奥委会逼着巴西新建15个专用场馆,说这是“奥运遗产”。结果比赛一结束,自行车馆的屋顶就被风吹塌了,水上运动中心的泳池里长满绿藻,当地居民连喝水都困难,却要掏钱维护这些没用的场馆。 有记者去采访,看到当年的媒体中心成了流浪汉的聚集地,墙上还留着奥委会验收时贴的“合格标签”,简直是天大的讽刺。 东京奥运更是把这种荒唐推向了极致。疫情都快封城了,国际奥委会非说“必须办”,还提了一堆莫名其妙的要求:运动员房间的空调温度必须精确到24℃,餐厅的食材要追溯到原产地,连垃圾桶的摆放间距都得按“奥运规范”来。 日本政府没办法,只能追加80亿美元预算,最后赛事亏了150多亿,老百姓上街抗议,奥委会主席巴赫却坐着专机来剪彩,临走还夸“这是最成功的一届奥运”。 为啥各国越来越怂?根本不是没钱,是被国际奥委会的“霸王条款”吓怕了。他们有本厚厚的《主办城市合同》,里面全是硬杠杠:场馆必须新建60%以上,赞助商权益要绝对优先,甚至连街头广告都得经过他们审批。 2017年布达佩斯本来要申办2024年奥运,老百姓一看合同里写着“必须投入至少180亿美元”,直接上街游行反对,政府只能紧急撤回申请。 更恶心的是利益分配。去年巴黎奥运的转播权卖了110亿美元,国际奥委会拿走75%,剩下的才给法国主办方。要知道巴黎为了办奥运,光是改造埃菲尔铁塔周边设施就花了20亿,结果大头全被奥委会分走了。有经济学家算过账,近五届奥运,主办方平均投入150亿美元,能收回成本的只有北京和伦敦,还是靠咱们赛后把场馆改成商场、公园才勉强回本的。 以前申办奥运得抢破头,2008年申办2016年奥运的有7个国家,现在呢?2028年奥运只有洛杉矶一个申办,2032年也只剩布里斯班,最后奥委会只能“指定举办”。 不是各国不想露脸,是实在犯不上为了这16天的热闹,背上几十年的债。就像匈牙利总理说的:“我们不是不想办,是办不起——奥委会的要求比IMF的贷款条件还苛刻。” 最让人受不了的是双重标准。西方城市办奥运,场馆能改改旧厂房凑数,到了发展中国家就必须新建;欧美国家的食品安全抽查率50%就行,亚非国家就得100%全检。 2018年韩国平昌冬奥会,运动员村的床是纸板做的,奥委会说“这是环保创新”;要是换了其他国家,早被骂“不尊重运动员”了。这种看人下菜碟的做派,谁还愿意伺候? 还有那些所谓的“改革”,全是装样子。2019年奥委会推出“奥林匹克2020+5议程”,说要“简化办赛要求”,结果东京奥运该加的成本一分没少,巴黎奥运还是被逼着新建了8个场馆。有内部人士爆料,奥委会里的委员大多是欧美富豪,他们根本不在乎主办方亏不亏钱,只关心自己的差旅费、招待费能不能报销,能不能借着考察的名义游山玩水。 现在全球经济都不好过,各国都在精打细算过日子,谁还愿意当这个冤大头?想想当年北京申奥成功时的全民沸腾,再看看现在没人申办的冷清,真让人唏嘘。 要是奥委会不赶紧改改那些臭毛病,以后可能真得指着几个大国轮流接盘了。你们说,这奥运会到底是该救一救,还是就让它这么凉下去?