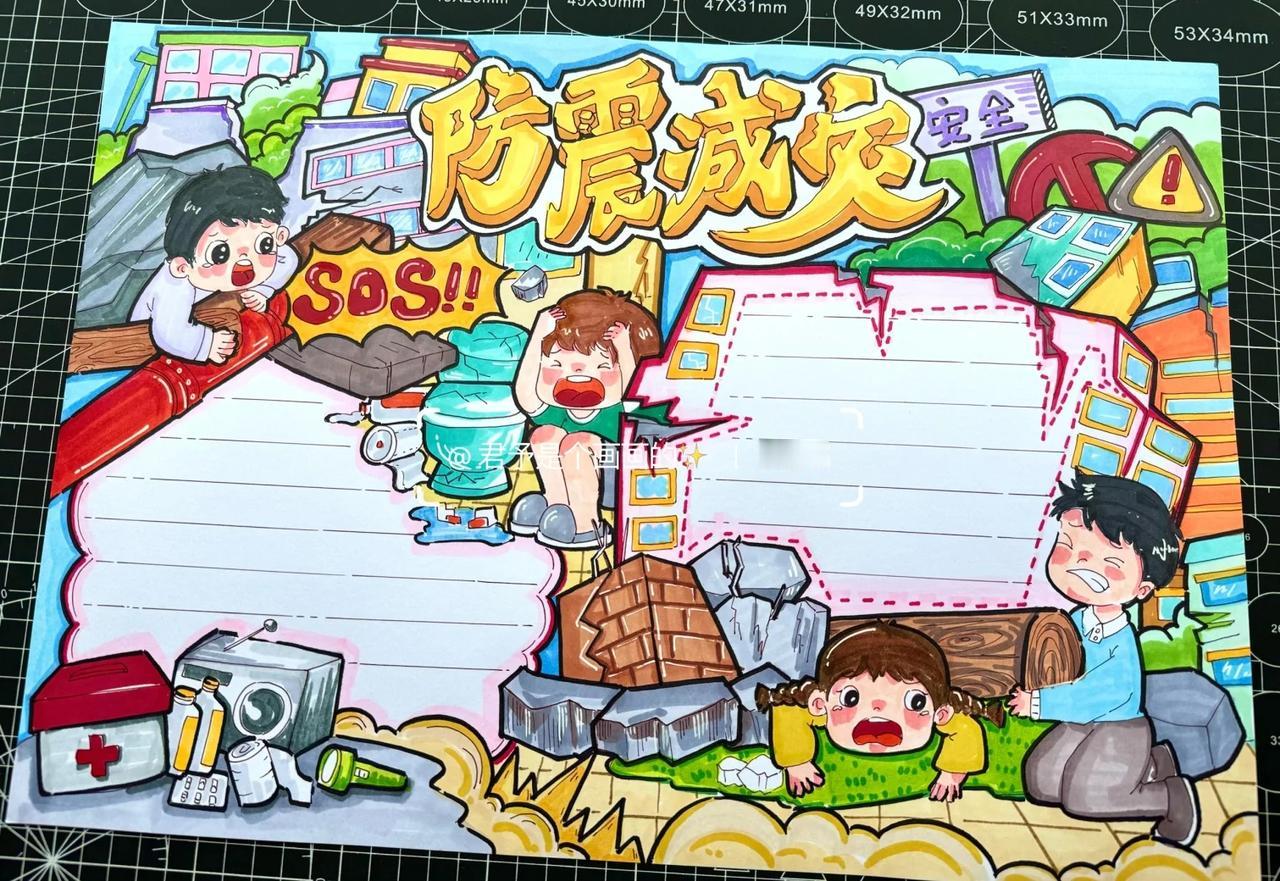

防震减灾,人人有责·提前防范,科学自救 我国每年5月12日是全国防灾减灾日,纪念汶川地震,提醒人们增强防灾意识。 什么是地震? 地震是地球内部岩层在受到挤压、扭曲或拉伸时,积累的能量突然释放,引起地面震动的自然现象。 这种震动通过地震波向四周传播,人们感受到的“晃动”就是地震的表现。 地震常发生在地壳活动带,如喜马拉雅山地区、环太平洋地震带等。 地震的大小用“震级”表示,破坏程度用“烈度”表示。 一般来说,震级每增加1级,释放的能量约增加32倍。 地震的危害 地震会造成房屋倒塌、地表裂缝、山体滑坡、火灾、海啸等多种灾害。 它不仅影响人们的生命安全,还会破坏道路、通信、电力等基础设施。 因此,防震减灾不仅是科学问题,更是每个人都应具备的安全常识。 地震发生时的自救要点 1. 保持冷静,不要慌乱奔跑。 地震来临时慌乱奔跑,容易被坠物砸伤或被人群挤倒。 2. 就近避险。 • 在家中:躲在坚固的桌子下、床边或承重墙角。 • 在学校:迅速钻到课桌下,双手抱头护颈。 • 在公共场所:远离玻璃窗、广告牌、吊灯等危险物。 3. 正确姿势避震。 采用“趴下(Drop)—掩护(Cover)—稳住(Hold on)”的三步法。 4. 不要乘坐电梯。 地震时电梯可能断电或卡层,应选择楼梯疏散。 5. 在户外时,要远离建筑物、电线、桥梁等,找到空旷地带蹲下。 地震后的安全措施 1. 迅速撤离到安全的开阔地带,不要在高楼和墙体旁停留。 2. 检查伤情,如有人受伤要及时包扎或呼救。 3. 防止次生灾害,关闭电源、煤气阀门,避免火灾爆炸。 4. 保持冷静联系外界,不要轻信谣言,听从政府和救援部门指挥。 5. 照顾老人和小孩,共同安全避险。 家庭防震减灾准备 • 固定重物:将柜子、热水器等牢固地固定在墙上。 • 准备应急包:包内应有饮用水、食物、手电筒、哨子、药品、口罩、身份证、移动电源等。 • 制定家庭疏散路线:明确紧急集合点和撤离方向,家人之间保持通讯方式畅通。 • 定期演练:模拟地震发生时的避险动作和撤离路线,提高应变能力。 手抄报线稿 手抄报 手抄报代画 安全伴我行 小手拉大手童心筑安全 主题画 手抄报代画电子版 防震减灾 手抄报素材