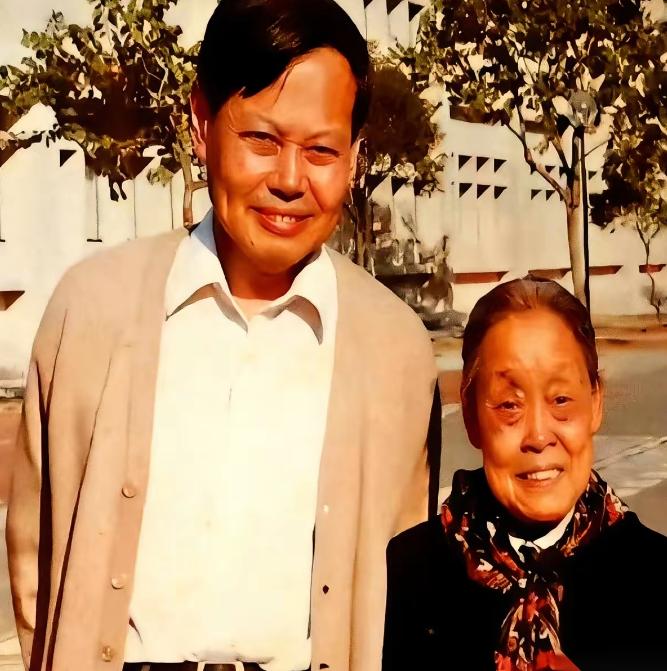

1985年,杨振宁把母亲罗孟华从合肥接到了香港。老人家得了多发性骨髓瘤,这病会让骨头像被虫蛀了一样,稍微动一下就钻心地疼。内地当时治疗条件有限,他决定带母亲去香港养和医院看病。 这病是真熬人,骨头缝里的疼一阵接一阵,老太太稍微翻个身都得咬着牙,杨振宁看着实在揪心。那会儿内地对付这种罕见的血液病没什么好办法,药物和仪器都跟不上,他琢磨着香港医疗条件能好些,干脆一咬牙,直接把母亲接到了香港。 为了方便照顾,他特意在养和医院对面租了套房子,推开窗就能看见医院的大楼。妹妹杨振玉瞧见了就问,何必非得住这么近?他说得轻描淡写:“疼起来的时候,每一分钟都是煎熬。”这话听着没什么情绪,可里头藏着的着急,家里人都明白。毕竟是从小疼到大的儿子,老太太的心思他最懂,住得近点,哪怕半夜有动静,他冲过去也快。 那时候香港的医药费可不是小数目,光一支止痛针剂就得三千多块人民币。放在当年,这钱够内地一个普通工人干上一年半,换旁人说不定得掂量掂量,杨振宁却从来没犹豫过。母亲说别花这么多钱,他就笑着回:“您以前带我们几个孩子看病,也没算过花多少钱啊。”老太太听了这话,就再也不念叨了。 别看杨振宁是搞物理的大科学家,照顾起母亲来比护工还细心。有记者去采访,撞见他正给母亲削苹果,皮削得薄薄一层不断裂,切成小块后用牙签一个个插好,慢悠悠递到母亲手里。记者后来念叨,这画面跟想象中埋在公式里的科学家完全不一样,倒像个踏实的家庭主妇。 养和医院的医生也说,从没见过这么较真的家属。每次来复诊,杨振宁都拿着小本子追着问,哪种药副作用小,疼起来怎么应急,不同方案效果差多少,记笔记的认真劲儿,比当年做物理实验还专注。他那会儿身兼数职,既要管清华高等研究院的事,美国那边还有学术工作要处理,可只要香港这边来电话说母亲情况有变化,第二天准能出现在病房里。 有时候他在美国出差,半夜也得给妹妹打个电话,问母亲今天疼不疼,饭吃了多少,觉睡得香不香。有回凌晨两点打来,妹妹说一切都好让他放心,他在电话那头沉默会儿,突然说:“我记得今天是妈生日。”原来他早在美国备好了礼物,托人专门带回香港。 老太太其实挺要强,在香港住着不习惯,总想家门前的老院子,想合肥的老邻居。杨振宁就抽时间陪她聊旧事,说小时候在清华园,父亲教他们唱歌跑调的模样,老太太听着听着就笑了,疼劲儿好像都轻了些。实在疼得厉害时,老太太就抓着他的手,他也不说话,就那么坐着握着手,有时候能坐好几个小时,等母亲睡熟了,再悄悄去给医生打电话问办法。 1987年老太太病情稳了些,杨振宁跟人聊起,说小时候发烧,母亲总把毛巾折得整整齐齐敷在他额头上,从没算过那条毛巾值多少钱。这话里的意思很明白,当年母亲怎么疼他,现在他就怎么疼母亲,哪有什么值不值的说法。 后来有人说,一个拿诺贝尔奖的大科学家,天天围着病床转不耽误事吗?可在杨振宁这儿,母亲的事从来都是头等大事。那些在实验室里破解宇宙奥秘的智慧,到了病床前,全变成了喂饭、擦身、记医嘱的细心。 说白了,不管站得多高,成多大名,回到母亲身边,他也只是个想让老妈少受点罪的普通儿子。这种心思,其实跟咱们普通人没两样,只不过他用自己的方式,把这份孝心做得实实在在。

![北方某地004最新卫星图[墨镜]和5天前变化不大,预计年底水线下基本合拢,明年能](http://image.uczzd.cn/7655984628300790461.jpg?id=0)