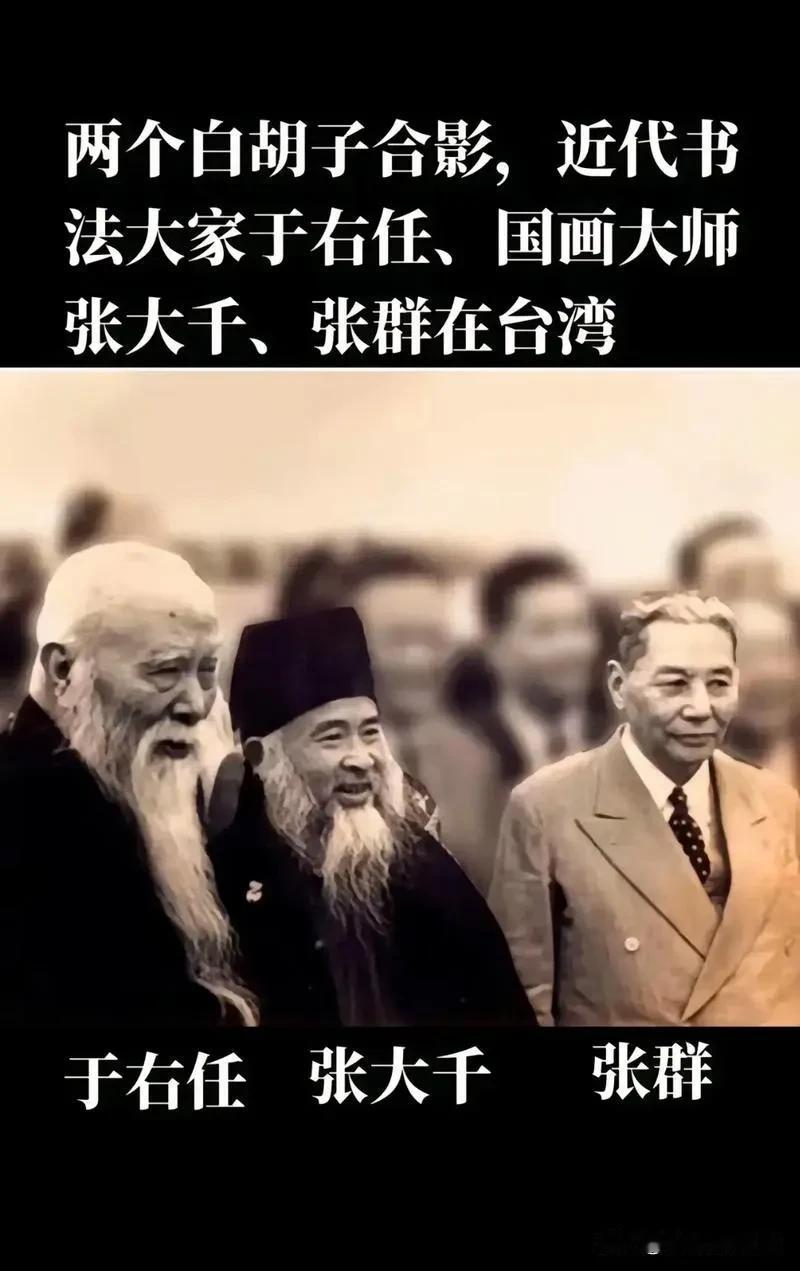

1949年12月6日,解放军快进成都时,张大千靠国民党高官张群,拿到最后三张飞台北的军用机票,带着四夫人徐雯波,和几十幅自己临摹的敦煌壁画登机。 张群肯出手相助,不是偶然。两人同是四川同乡,相差十岁,因书画结缘成半世纪挚友。 张群曾任四川省政府主席,1944年张大千从敦煌临摹归来,正是他动用资源牵头办展,让那些戈壁深处的丹青首次震撼川地。此时张群身居西南军政长官之位,在政权交替的乱局里,这三张机票是给老友的最后退路。 徐雯波登机时刚满19岁,是张大千女儿的同学,比丈夫小了整整30岁。她怀里抱着的三岁女孩心沛,是张大千二夫人黄凝素的孩子。 没人知道这个年轻母亲有多挣扎——她自己的女儿心碧三岁,儿子心建两岁,都被留在了成都的家眷中。她或许以为只是暂避风头,毕竟张大千原本压根没打算远走。 此前数月,张大千的人生还处在两难抉择中。徐悲鸿两度寄信,邀他去北平艺专任教,开出3000斤小米的月薪,这已是当时最高待遇。 毕生敬重的何香凝也登门拜访,直言“你不关心政治,该回北平去”。他不是不动心,只是一大家子要养活,3000斤小米实在杯水车薪,更怕自己走后,留在成都的家眷弟子遭国民党报复。 转机出现在1949年11月的台北画展。于右任催他赶紧回成都接家人,陈诚直接安排军机送他返程,可等来的只有三张机票。大太太曾正蓉、三太太杨宛君和众多孩子挤满机场,最终只能洒泪作别,这一别就成了永诀。 登机的几十幅敦煌壁画,是张大千的命根子。1941年到1943年,他在莫高窟待了两年半,每天在洞窟里工作十多个小时。 为不损伤原画,他让弟子悬空提纸勾线,借阳光透过蜡纸拓印轮廓,用青海喇嘛特制的矿物颜料上色。零下十几度的寒冬里,颜料冻住了就先画素稿,回暖再补色,最终临摹近300幅原作大小的壁画。这些带着戈壁沙尘的作品,早成了他艺术生命的一部分。 飞机落地台湾后,张大千并没久留。他本就不愿委身国民党,对两岸封锁政策更感不满。带着那些壁画,他先去香港,再赴印度办展,敦煌艺术由此第一次走出国门震撼南亚。徐雯波临产时他返港暂居,总追问家里有没有来信,却只能对着壁画思念故土。 后来他移居巴西建“八德园”,一住17年,靠这些临摹壁画打开西方画坛。连毕加索都邀他做客,讨教中国笔墨技法。 可他始终惦记着大陆的藏品,早早就嘱咐成都的家人,若自己回不去,就把剩下的125件敦煌临摹品交给四川博物馆。1963年莫高窟维修时,那些作品还成了修复参考的关键依据。 他不是没想过回家。1950年代大陆多次劝归,他托人带话想回去看看,可“反右”运动一来,叶浅予等老友被打成右派,他彻底断了念头。 齐白石后来写信求他帮忙卖画换100美元养家,更让他确信自己走不了——连齐白石都窘迫至此,靠卖画为生的自己回去只会更难。 1976年他最终定居台湾时已77岁,那些带出来的壁画,按当年与杭立武的约定捐给了台北故宫。而留在大陆的藏品,也由家人如期交给四川博物院,算是了却一桩心愿。他的抉择里,有对艺术自由的渴求,有对家人安危的顾虑,更有时代洪流的裹挟。 张大千的离去从不是简单的“选择”,而是一个艺术家在乱世中的生存智慧与无奈。那些壁画成了跨越海峡的文化纽带,他本人则成了时代分野里,一个关于坚守与遗憾的符号。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![高安国将军目前处境,和沉默的荣耀中的吴石等仁人志士何其相似乃尔![祈祷]](http://image.uczzd.cn/13765710828915897990.jpg?id=0)

大罗

还好!