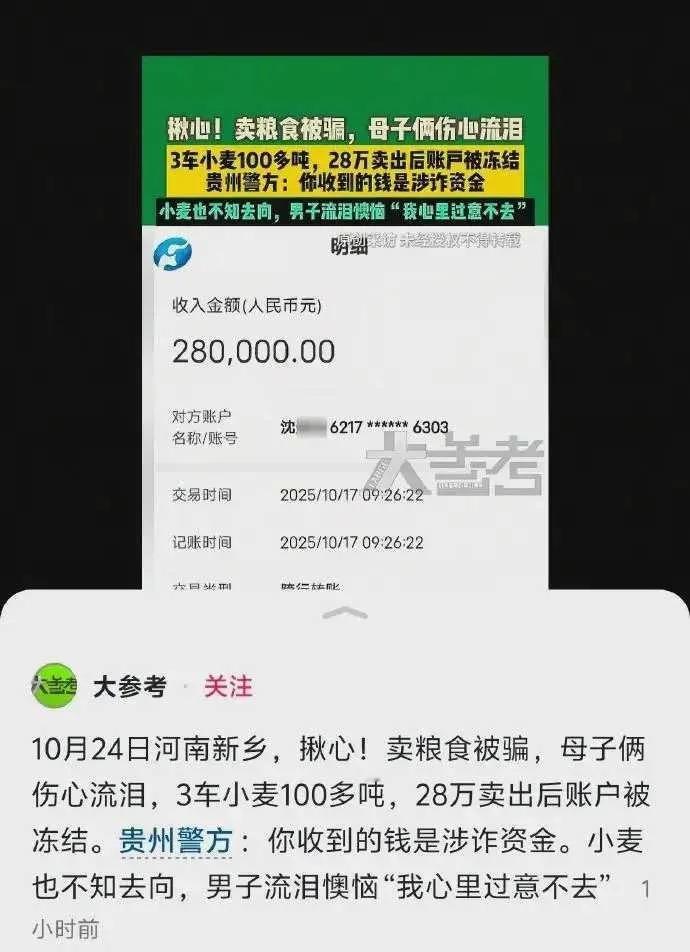

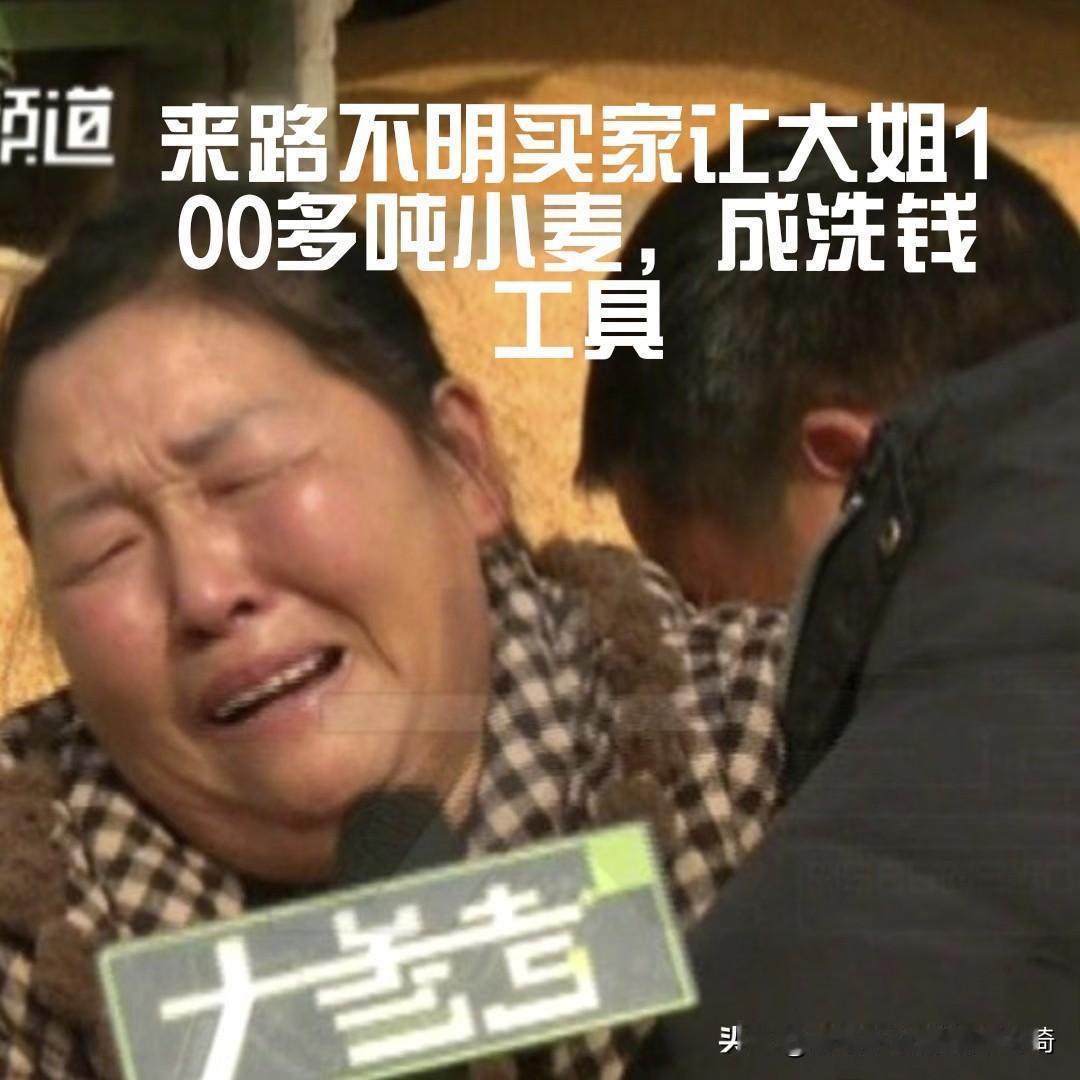

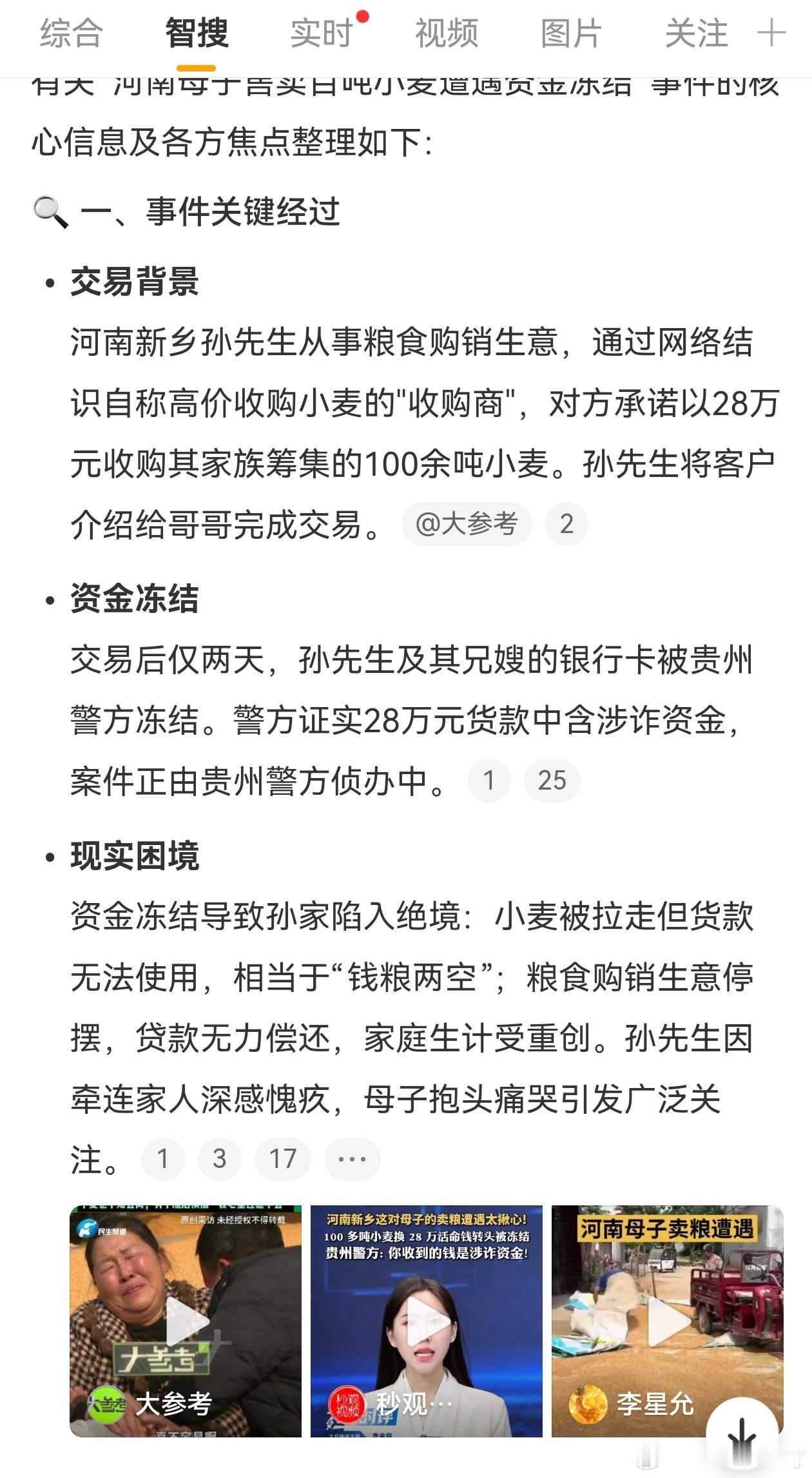

河南新乡,一对母子卖小麦,3车小麦共100多吨,卖了28万,买家把钱打到他们卡上,一家人很高兴,可高兴劲儿还没过多久,她们却发现自己的银行卡被冻结了! 头天还在算着这笔钱够还春耕贷款、给孙子交学费,第二天去银行取生活费,柜员一句话直接把母子俩砸懵了:“您的卡被异地公安冻结了,涉嫌接收涉诈资金。”母亲当时就蹲在银行大厅哭了,手里还攥着卖粮时的过磅单,上面的数字被眼泪打湿了一片:“这是100多亩地的血汗钱啊,晒了整整半个月,怎么就成赃款了?”谁能想到,网上找来的“爽快买家”,竟是给他们挖了个大坑。 这28万的价格其实不算离谱。2024年河南周边小麦平均收购价1.25元/斤,他们卖的是优质强筋麦,加上100多吨的批量交易,1.4元/斤刚好凑够28万 。问题出在买家身上——这人是儿子在粮食交易群里认识的,自称“粮商”,上门看货时连价格都没还,还主动提出“现结不拖欠”,装粮时派了两个小伙盯着过磅,全程客气得挑不出错。钱到账那晚,母子俩还炖了排骨庆祝,现在想来,那“爽快”根本就是为了让他们放松警惕。 儿子第一时间打买家电话,听筒里只剩“您拨打的号码已关机”。他抱着最后希望跑派出所,民警一查就出了结果:打款账户里有12万是电信诈骗受害者的钱,骗子用赃款买粮变现,把母子俩当成了“洗白资金的工具人”。这就是典型的“涉诈资金流转冻结”,公安按资金流向追踪,不管收款方是不是故意的,先冻卡再核查,跟之前郑州卖金条、呼伦贝尔卖牛被冻卡的套路一模一样 。 民警让他们赶紧找齐证据:过磅单、聊天记录、小麦质检报告,一样都不能少。母亲翻箱倒柜找了整整一天,连三年前的卖粮账本都翻出来了,嘴里念叨着“早知道该跟老主顾交易,网上的人信不得”。儿子则跑遍了镇里的粮站,找站长开了“本地优质麦行情证明”,证明28万价格合理,不是虚高的“好处费”——这步太关键了,能直接证明交易合法,避免被当成“帮信罪”嫌疑人。 有人肯定要问,好好卖粮怎么会卷入诈骗?这正是骗子的阴险之处。农业农村部去年公布的坑农骗局案例里就提过,骗子专挑农户下手,利用大家“重人情、轻凭证”的习惯,用“高价收购、当场打款”当诱饵,实则在进行赃款转移 。2022年涉农洗钱案都涨了17%,粮食、牲畜这些大宗交易,成了骗子洗白资金的新渠道,想想都让人后怕。 好在母子俩的证据链完整,民警核实后出具了“善意取得证明”——这是法律上的关键认定,只要能证明交易真实、价格合理、不知情,就不用担责,卡也能解冻。但过程真折腾,前后跑了派出所5趟,银行3趟,整整半个月没睡好觉,春耕买化肥的钱还是找亲戚借的。儿子说:“以后就算价格低两毛,也得找有营业执照的粮站,再不敢信网上的‘甜言蜜语’了。” 那些骂农户“贪便宜”的人,根本没站在他们的角度想。种100亩小麦要投多少本?种子、化肥、农机费加起来近10万,能多卖几千块对农户来说不是小数。骗子就是掐准了这份不易,才敢肆无忌惮设局。更可气的是,他们坑的不仅是钱,还有农户对陌生人的信任。 合法交易不怕查,但得留好“后路”。卖粮时一定要让买家出示身份证、留营业执照复印件,转账备注“小麦货款”,别用现金交易。真遇到卡被冻结,别慌,第一时间报警,把交易凭证全摆出来,公安会还你清白。这不是小题大做,是无数农户用教训换的经验。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。