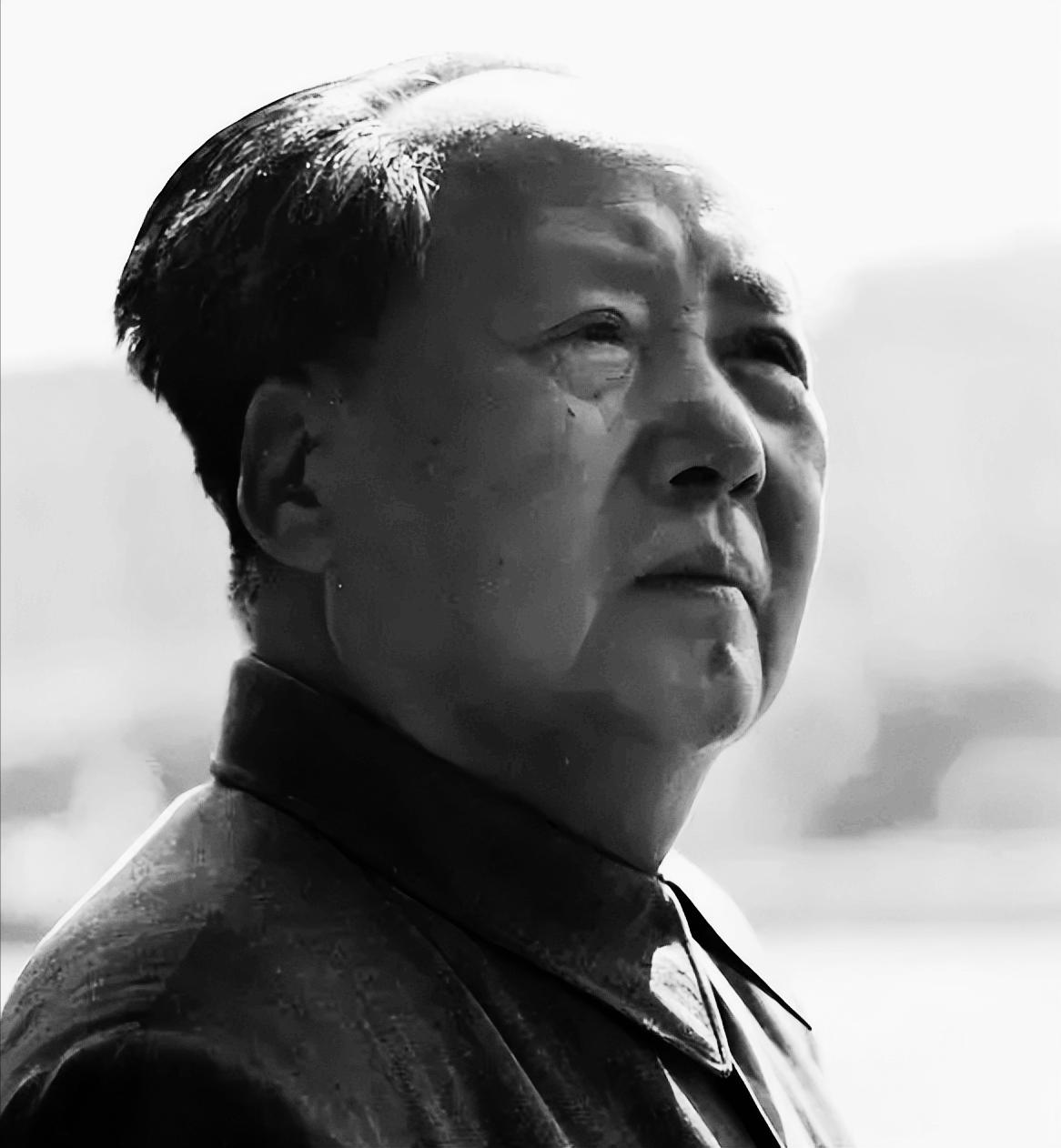

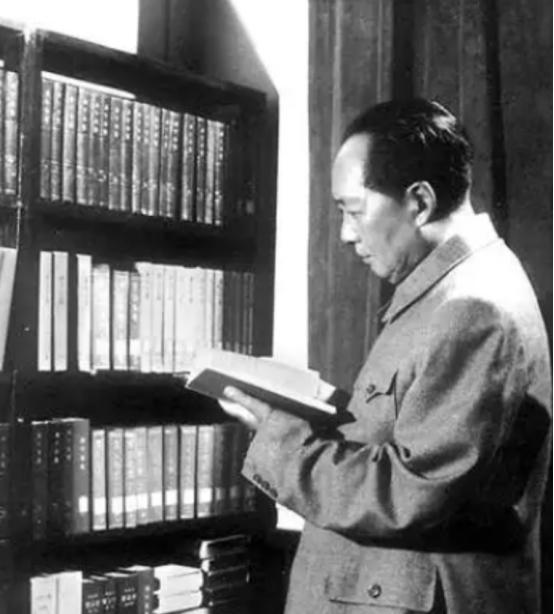

外国人研究毛泽东时,一直有个疑问,中国自古出人才,为什么只出了一个毛泽东? 在外国人看来,自鸦片战争开始,随着列强的入侵,中国迟早被瓜分完,这个国家注定被榨干,可偏偏出了一个毛泽东,拯救了华夏。 为什么?难道毛泽东真是上天赐给中国的“神”?当然,在老百姓心中,毛主席就是拯救华夏的“神”,但在他老人家自己的心里,自己不过是个普通人而已。 但是在西方人眼中,毛泽东也是“神”,比如自从毛主席逝世后,西方人撰写了不少关于毛主席的书籍,俄罗斯著名学者亚历山大・V・潘佐夫所著《毛泽东传》,斯图尔特・R・施拉姆写过《毛泽东:初步评价》,学者斯拉沃热・齐泽克翻译过《OnPractice and Contradiction》。 总之,无论他们怎么研究,一直有几个问题搞不懂。 第一:毛泽东没有上过军校,为什么天生就会打仗? 西方军事研究者常陷入误区,认为高超的军事指挥能力必然源于正规军校的系统训练,这也让他们对毛泽东的军事成就倍感费解:这位从未进过军校的领导人,却缔造了战争史上的无数奇迹。实则答案藏在他“从战争中学习战争”的实践智慧里。 毛泽东曾坦言,拿起枪是因国民党的白色恐怖逼迫,而军事智慧的积累全靠在实践中摸索。他的秘诀在于两点:一是勇于投身战争实践,在血与火的考验中获取第一手经验;二是善于总结提炼规律,将实战经验升华为理论指导。正如他1936年所阐述的,正确的军事部署始于周到的侦察,经“去粗取精、去伪存真”的思索,结合敌我情况形成判断,绝非凭空臆想。 二:农家出身 西方人认为,凡是世界上的大人物,大多都出身不凡,要么是当官世家,要么是富商家庭,但毛泽东不是,他竟是个普通的农民出身。 毛主席13岁就成为家中主要劳力的经历,让他深刻体会到农民的疾苦,熟悉了中国最广袤的社会底色。中国革命的核心是农民问题,而毛泽东对农民的感情与认知,是任何出身精英阶层的革命者都无法比拟的。他曾警示:“忘记了农民就没有中国民主革命”,这一洞见源于他对农村社会的切身体察。 正是这份农家底色,让他开创性地提出“农村包围城市”的道路。他发动土地革命,让“耕者有其田”,唤起千百万工农投身革命;他缔造的人民军队,深深植根于农民群众,形成了“军民团结如一人”的磅礴力量。这种对中国社会本质的精准把握,恰恰源于他看似“平凡”的农家出身。 三:人在选择面前,尤其是重要的路口前,往往会因为各种困难选择错,但毛泽东却每一次都选对了 从井冈山割据到长征转移,从联合抗日到三大战役,再到抗美援朝,让研究者惊叹不已:但凡一步踏错,中国革命的轨迹便可能彻底改写。 这种“精准选择”并非源于运气,毛主席的每一次决策,都建立在对局势的全面研判之上。抗战时期主张“联蒋抗日”,是看清民族矛盾已上升为主要矛盾;三大战役选择决战时机,是精准把握国共力量对比的根本性变化;抗美援朝的决策,更是权衡国家安全与民族尊严后的战略决断。 更关键的是,他始终以人民利益为决策标尺,善于集中群众智慧。正如他所说,自己“靠总结经验吃饭”,而经验的源泉正是人民群众。这种将客观分析与群众智慧相结合的决策模式,让他总能穿透迷雾。 第四,为什么毛主席逝世后,中国人民依然无比怀念? 小维觉得有以下几点,第一伟大的历史功绩,第二深厚的人民情怀,他都时刻关心人民的疾苦,想人民之所想,急人民之所急。第三崇高的人格魅力,毛主席具有大公无私、清正廉洁的高尚品德。他对自己和子女要求严格,不谋私利,不搞特殊化,这种伟大的人格力量,赢得了中国人民的衷心尊敬和爱戴。 当然,还有,毛主席给中国人民留下了巨大的精神财富,比如,诗词,文章,还有军事著作等。他的哲学思想、军事思想、政治思想等,不仅对中国革命和建设产生了深远的指导作用,也为世界各国提供了重要的借鉴和启示。