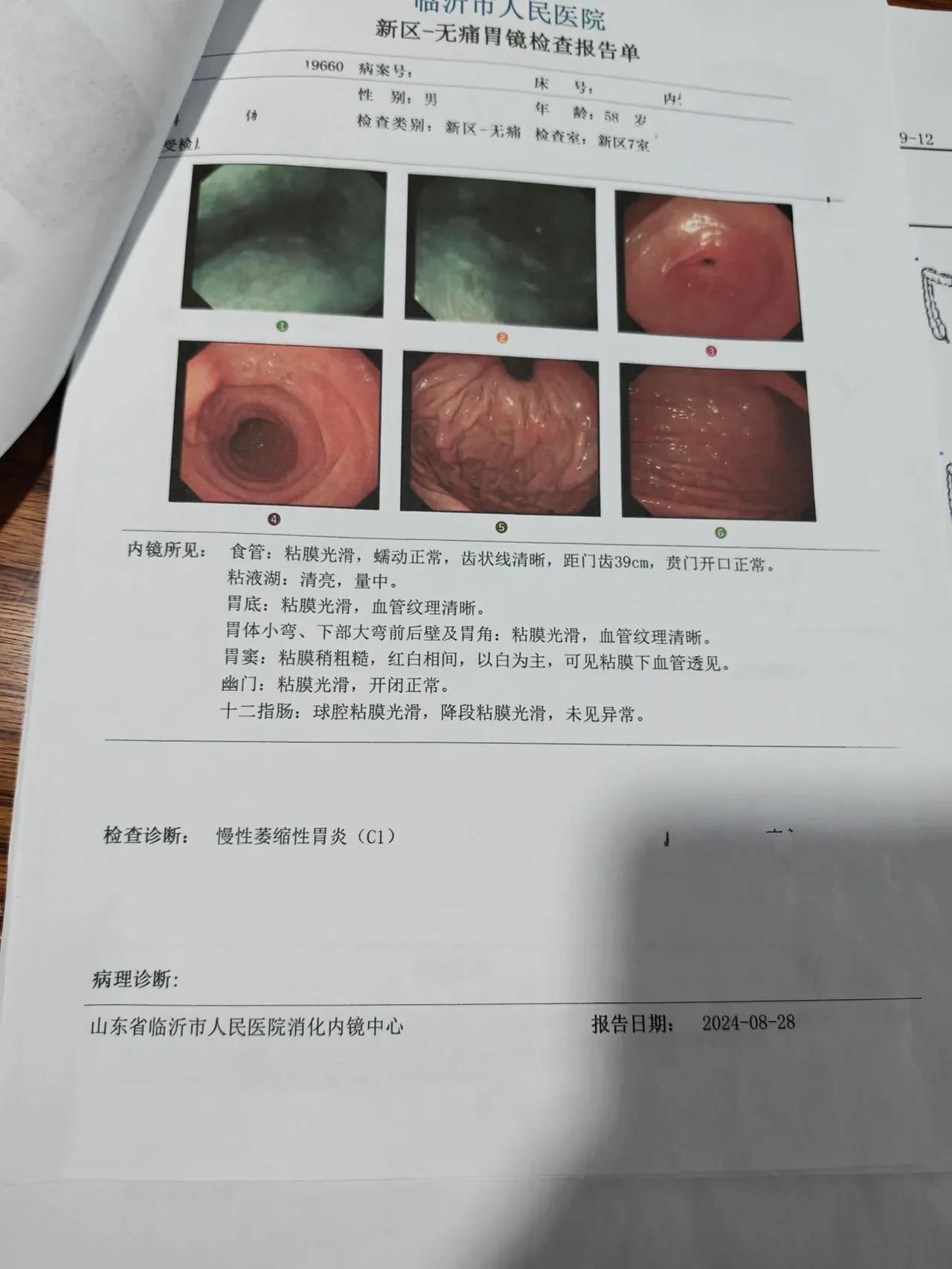

老中医强调了 800 遍,肠息肉患者需要清、补、防,今日公开方法! 大家好,我是中医陈主任。肠息肉从中医角度来看,多是由于脾胃虚弱,加上饮食不节、情志失调等因素,导致湿热、瘀血在肠道内积聚,就如同肠道里的 “垃圾” 堆积,逐渐形成息肉。 所以我一直着重强调,调理肠息肉,关键在于抓住 “清、补、防” 这三个字,一旦有一步出错,息肉就可能反复生长。今天就把这个方法详细地分享给大家。 第一步先 “清”,清扫肠道垃圾。 肠道内的湿热、瘀血不清理干净,即便进行滋补,息肉也难以消除。这一步的核心是清热利湿、活血化瘀,同时要注意不能使用过于峻猛的药物,以免损伤正气。我常用的药材有黄连、黄柏、丹参、桃仁:黄连清热燥湿,泻火解毒,能有效清除肠道内的湿热之邪;黄柏协助黄连清热燥湿,且能退虚热,使湿热从内而解;丹参活血化瘀,改善肠道的血液循环,让瘀血得以消散;桃仁破血行瘀,与丹参共同作用,化解肠道内的瘀血积聚。 一般来说,坚持 1 - 2 周,很多患者就会感觉大便通畅了,腹痛、腹胀的症状也有所减轻,肠道的 “通道” 初步畅通。 第二步再 “补”,巩固脾胃根本。 仅仅清除病邪还不够,脾胃虚弱的问题若不解决,肠息肉很容易复发。肠息肉的根源往往是脾胃虚弱:脾胃虚弱的人容易感到疲倦,消化功能差,进食后常有腹胀感,此时我常用党参、白术、山药:党参补中益气,健脾益肺,增强脾胃的运化功能;白术健脾燥湿,助党参加强补脾之力;山药补脾养胃,生津益肺,进一步滋养脾胃。若是患者情志不畅,肝郁气滞,出现胁肋胀痛、情绪抑郁等症状,可加入柴胡、郁金、香附疏肝理气;若伴有肾阳不足,出现腰膝酸软、畏寒怕冷等情况,可加用补骨脂、肉豆蔻温补肾阳,因为脾肾相互关联,肾阳充足有助于脾阳的运化。 之前有位赵先生,肠息肉 0.8cm,经常腹痛、腹胀,大便不成形。先服用 “清方” 2 周,腹痛、腹胀明显减轻;接着使用 “补方”(党参、白术等)3 个月,复查时息肉缩小至 0.4cm,精神状态也大有改善,疲倦感消失。 第三步 “防”,堵住复发之路。 不少患者好不容易调理好了肠息肉,可过段时间复查又长出来了,原因就在于 “防” 这一步没做好。肠息肉的复发和日常生活习惯密切相关,这一步要是忽视了,前面的 “清” 和 “补” 就可能前功尽弃。 第一,饮食要忌口:辛辣刺激的(辣椒、花椒)、肥甘厚腻的(红烧肉、油炸食品)、不易消化的(糯米制品、坚果)食物要避免食用,这些食物会加重脾胃负担,导致湿热内生,瘀血积聚,让肠道环境变差,息肉容易滋生。 第二,情绪要舒畅:长期焦虑、抑郁、生气等不良情绪,会影响肝的疏泄功能,进而影响脾胃的运化。肝脾失调,肠道功能紊乱,息肉就容易复发。要学会调整心态,保持心情愉悦。 第三,作息要规律、运动要适当:熬夜会损伤人体正气,影响肠道的自我修复;长期久坐不动,胃肠蠕动减慢,消化功能减弱,容易导致痰湿内生。每天抽出 30 分钟进行适量运动,如慢跑、太极拳等,促进胃肠蠕动。同时,经常按摩足三里穴(健脾和胃)、内关穴(宽胸理气),对肠道健康有益。 第四,定期调理:即使肠息肉消除了,每年春季和秋季也可以找中医根据自身情况开个小方子进行调理,比如用陈皮、茯苓、山楂煮水喝,健脾理气,维持脾胃的正常功能,让肠道不再堆积 “垃圾”。 在此提醒大家,每个人的体质不同,用药也需要进行相应调整(例如湿热较重伴有口臭的患者,可加用藿香、佩兰清热化湿;瘀血明显伴有刺痛的患者,可加用三棱、莪术加强活血化瘀),千万不要自行抓药服用。一定要先找中医进行辨证,按照 “清补防” 的原则进行调理,才能少走弯路。

![中医翻书你就祈祷吧[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16434675667043628166.jpg?id=0)

用户10xxx06

我有小于0.5的肠胃瘤,七十岁,男,能帮我开个方子吗

用户10xxx06

[赞][赞][赞]