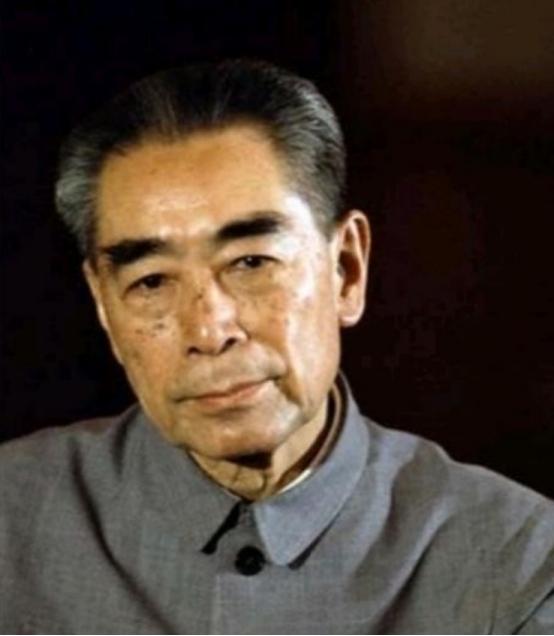

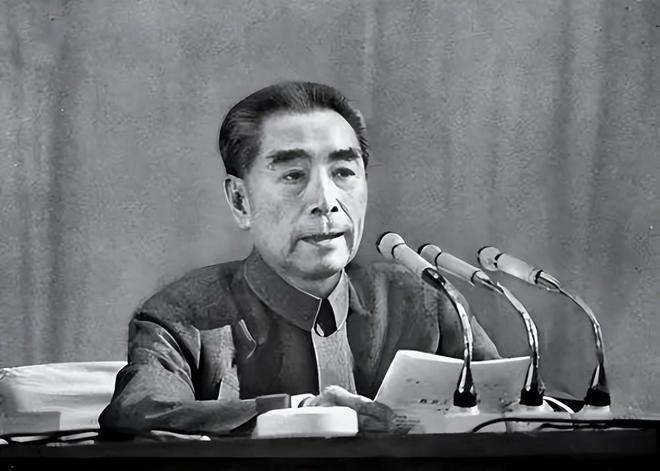

周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 1976年1月8日,北京医院的太平间里,当韩宗琦医生接过卫士们递来的寿衣时,这位见惯生死的医者突然红了眼眶。 他面前的衣物,一件泛黄的衬衫领口打着补丁,灰色中山装的肘部磨得发亮,这分明是总理生前最常穿的旧衣。 韩宗琦是北京医院的副院长,他的父亲与周总理、邓颖超有着深厚的交情,他本人也担任周总理的口腔保健医生多年。 当得知总理逝世的噩耗时,他顾不上换下白大褂,直奔太平间,主动承担起为总理处理后事的重任。 然而,当他打开卫士送来的衣物包裹时,眼前的景象让他瞬间泪崩:衬衫的领口和袖口是新换的,但其他部位早已泛黄,显然是穿了多年的旧物。 总理离世后,卫士们遵照邓颖超“选现有最好衣服”的嘱托,从总理的衣橱里翻出这套“最新”的衣物时,他们或许未曾想到,这件六成新的中山装,竟是总理留给世界的最后体面。 当初工作人员在周总理穿过的所有衣服里翻找,结果发现不是太旧就是有补丁,内衣和内裤几乎没有不打补丁的。 最后他们只能选了一套周总理冬天穿的灰色中山装,据总理的警卫秘书高振普回忆,总理的日常穿着有着严格的 “标准”,出席正式场合时,外衣必须笔挺整洁,但衬衫因为只露出领口和袖口,穿旧了就拆换布料继续使用。 韩宗琦明白了这些旧衣服是邓颖超的意思,是为了尊重周总理生前节俭的习惯,他渐渐平息了火气,无奈地接过了这些“寿衣”。 这套灰色中山装是1954年日内瓦会议前定制的,总理整整穿了23年,直到生命的最后一刻。 总理的侄女周秉德曾捐赠一套中山装和衬衫给纪念馆,上衣的绒面已被磨平,裤子上甚至有破洞。 而总理的毛巾浴衣,更是被公务员高云秀补了又补,“没有一天不缝补”。 这种节俭在总理病重期间达到极致,1975年,为了接见金日成,脚部浮肿的总理甚至穿不上旧布鞋,只能临时赶制一双特大号的新鞋,而这双鞋,他只穿过一次。 记得在在延安时期,周总理常常是一碗酸菜配两勺米饭,没有盐也能下咽,建国后,即使是用餐也要按照餐票付费,加班深夜饿了,就只抓几粒花生米充饥。 最终韩宗琦含着泪为总理穿上了这套旧衣,他特意留下了总理的上海牌手表和“为人民服务”像章,如今这两件文物仍陈列在天津周总理邓颖超纪念馆。 而当灵车缓缓驶过长安街时,百万群众自发走上街头,含泪送别这位“没有子女,却把父母心给了几亿人,没有墓碑,却把骨灰洒入江河”的人民总理。 在总理的遗物中,没有一件奢侈品,一件穿了23年的中山装,一枚褪色的像章,一双只穿过一次的布鞋。 生前没有存款,离世没有寿衣,却用一生的奉献,在人民心中树起了一座不朽的丰碑。 骨灰撒向江河大地的那一刻,总理终于与他深爱的祖国融为一体,而他的精神,将永远滋养着这片土地上的人民。