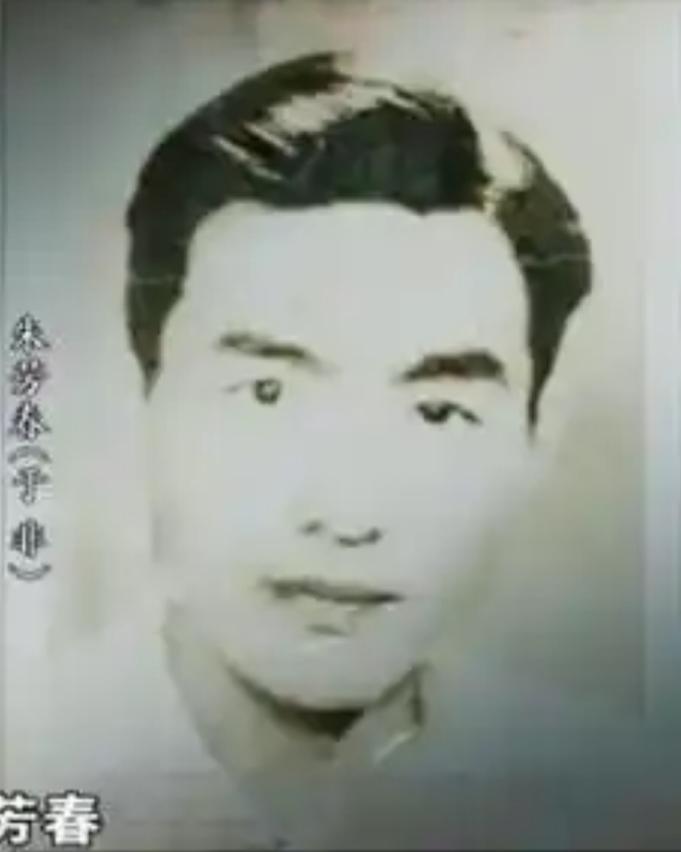

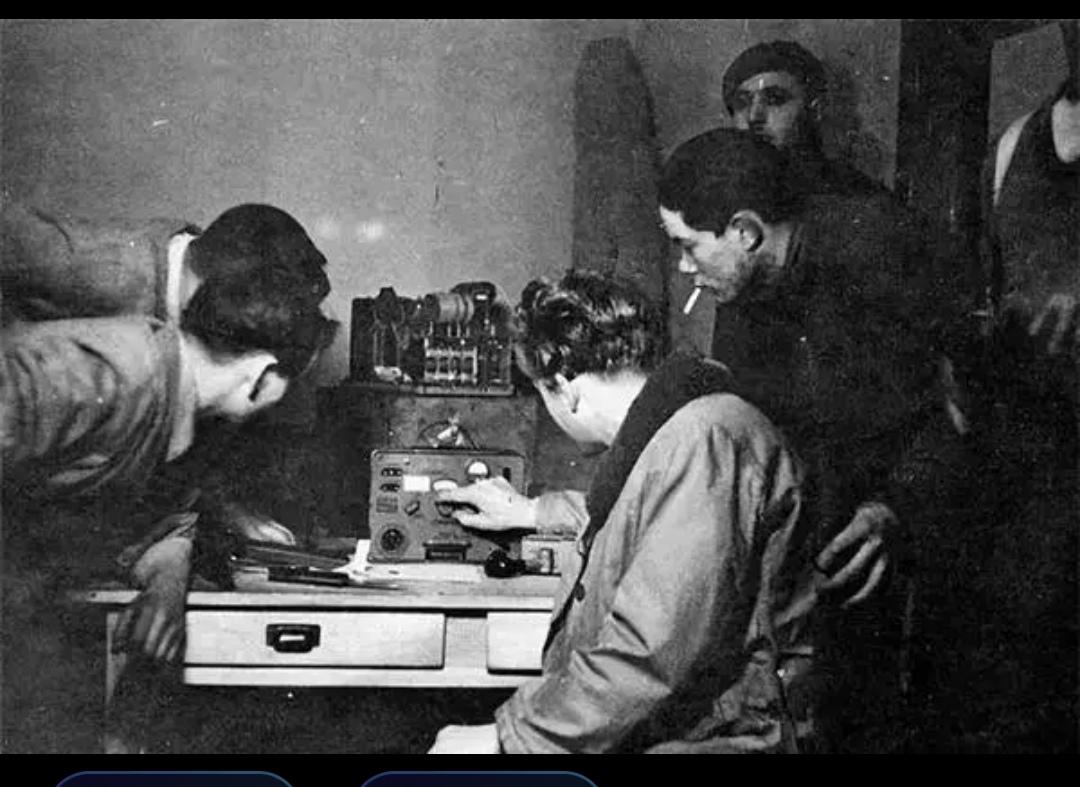

我党潜伏在台湾的王牌特工:曾策反孙立人,还计划刺杀蒋介石陈诚,最终命运如何? 朱芳春,化名于非,于1911年出生于河北藁城,1937年从国立北平师范大学教育系和国文系毕业。在解放战争期间,他秘密加入了中国共产党,投身地下工作。 解放战争时期,朱芳春在北平利用其心理学教授和“青年教育家”的身份作为掩护。他通过同学好友的关系,与傅作义麾下的35军政治部主任崔载之建立了联系,并借此机会多次与傅作义会面。 朱芳春运用其心理学专业知识,协助傅作义部队进行士气测量,其测量结果在一定程度上动摇了傅作义对部队凝聚力的固有认知。然而,当其共产党员身份暴露后,傅作义大为恼火,下令立即逮捕朱芳春,幸亏党组织及时将他秘密转移。 1948年,随着解放战争进入关键阶段,朱芳春被党组织派往台湾,执行新的地下工作任务。他化名“于非”,与之前已受他影响并加入地下工作的萧明华(一位年轻的女共产党员)在台湾会合。为了便于工作开展和掩护身份,两人以夫妻名义开展活动。 1948年11月,朱芳春进入台湾的“国民日报社”任一版主编。得到同情我党的总编梁容若、与组织失联的晋察冀军区敌工部侦察员林军协助。陆续发展了一批报社职员加入我地下组织。 在台湾,朱芳春与萧明华以举办“实用心理学讲座”为公开形式,吸引和培养进步青年,并在此基础上组建了“台湾新民主主义青年联盟”(简称“台新盟”)。 后来,根据上级指示,“台新盟”改组为“台湾情报工作组”(即“台工组”),由朱芳春担任组长,直接受中央情报部领导。他们机智地获取了包括《台湾兵要地志图》《海南岛防卫方案》和《舟山群岛防卫方案》在内的一批极为重要的国民党军事情报,为解放军解放沿海岛屿提供了关键信息支持。 朱芳春在台湾构建的地下工作网络,其成员主体为20至40岁的青年知识分子与各领域社会中坚。这一群体广泛渗透至社会各关键层面,涵盖军、警、宪、党政机关等核心部门,延伸至教育、工矿、铁路等基础领域,更遍布报社、公司、医护乃至市井街巷中的小贩与影院售票员。 这种跨行业、多维度的成员结构,既确保了情报来源的广泛性与多样性,也为组织的隐蔽性和行动力提供了坚实保障,展现出当时爱国进步力量在台湾社会深植的根系与蓬勃生机。 朱芳春情报组在台湾的地下工作多种多样,内容相当硬核。 他们先后对国民党“陆军总司令”孙立人、“澎湖防卫总司令”李振清、“台北市长游弥坚”实施了策反。对方没有答应也没有告密。 为了动摇国民党当局的统治根基,他们还大胆地准备了金融战措施,设法获取了台湾银行十元券的印制铜版,并从琉球采购专用印钞纸张,计划秘密印制伪钞以扰乱当地金融秩序。 同时,为配合解放军渡海作战,小组积极筹备建立游击武装与粮食储备。在高层清除方面,他们周密策划了对蒋介石、陈诚等人的刺杀行动,方案包括在介寿馆、会议厅等要害地点埋设爆炸物,以及组织突击队实施枪击与狙杀。这一系列行动展现了地下工作的高度组织性与战略主动性。 1950年初,台湾局势急剧恶化。2月,萧明华不幸被捕。在被捕前,她机智地向朱芳春发出了示警信号,朱芳春立即转移,临时躲藏在潜伏于国民党国防部作战厅的我党地下工作者苏艺林家里。 为助朱芳春安全撤离,苏艺林精心策划了一场金蝉脱壳之计。他以送母亲回河北老家为名义,让朱芳春假冒自己的“表哥”负责陪护同行。 行动计划得到多方暗中支持:经营莲花县米厂的孙玉林筹措了必要的黄金作为经费;而苏艺林则动用人脉,托请担任台北宪兵特高组组长的好友高陵檀与87军副参谋长张国维,从旁协助办理关键的离台证件、基隆登船手续乃至舟山群岛的复审关卡。 经过此番周密安排与一路波折,朱芳春最终于1950年3月22日成功从基隆登船离台。他随后辗转经停上海,并最终在4月2日安全抵达北京,完成了这次惊险的撤离,重返组织的怀抱。但萧明华却不幸牺牲。 1982年,当两岸关系稍缓,萧明华的骨灰得以由其兄长从台湾带回大陆。朱芳春老泪纵横地前往机场迎接这位生死与共的战友“归来”。萧明华后被安葬于北京八宝山革命公墓,墓碑上镌刻着朱芳春深情的缅怀——“归来兮”。