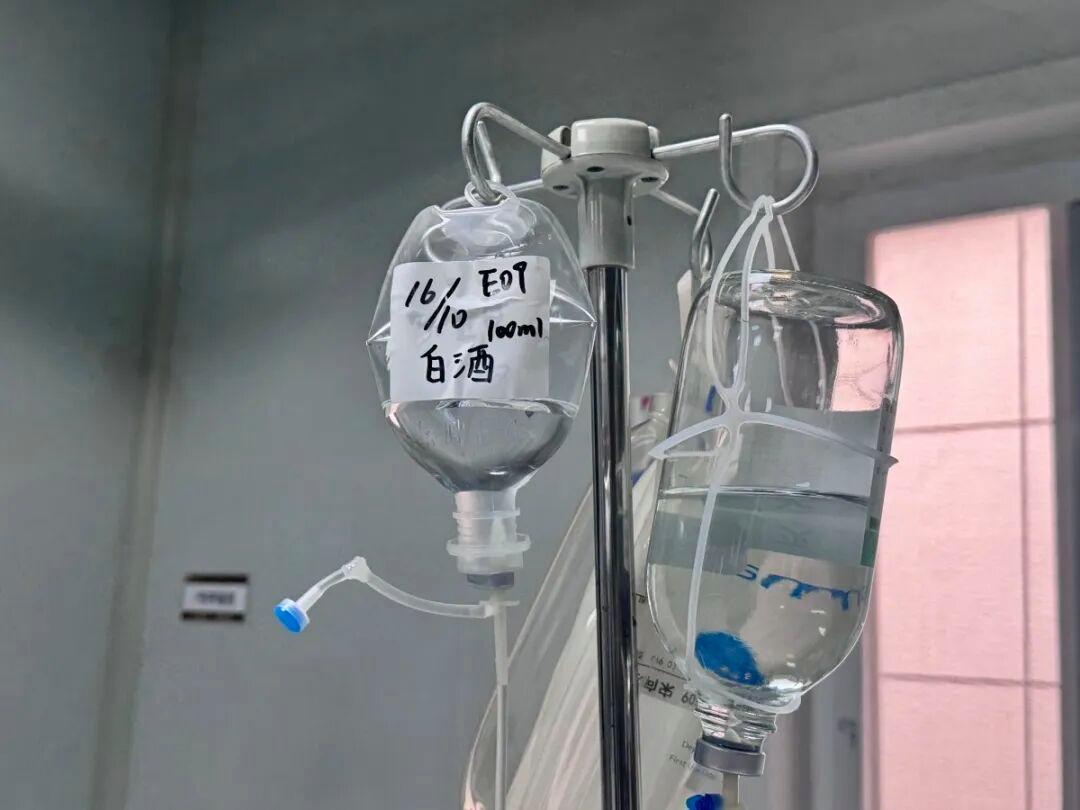

[中国赞]10月17日,河南郑州,一老人收破烂时,捡了2瓶没有包装的液体,打开后还能闻到酒味,老人以为是白酒,就喝了半斤多,结果人很快晕了过去!送往医院后,医生发现那是酒精型的防冻液,由于国内没有特效药,只能通过注射白酒解毒。 (信源:大河报——“遵医嘱,每天喝一斤”:重症监护室里,医生用白酒为大爷续命) “就因为闻着有酒味,半条命没了!”10月17日,郑州68岁赵老汉的遭遇让无数人揪心。这位靠收废品为老伴凑医药费的老人,捡回两瓶无标签透明液体,以为是别人丢弃的白酒,喝下半斤多后 5 分钟便昏迷倒地。 虽经全力抢救保住性命,却因甲醇、乙二醇中毒导致视神经严重受损,大概率终身失明,肾脏也需长期透析。这起悲剧迅速引发热议,网友的惋惜与追问背后,藏着多重值得深思的安全漏洞。 事件曝光后,社交平台上的讨论瞬间升温。有网友心疼赵老汉的处境:“一辈子节俭,想喝口酒都舍不得买,没想到遭了这份罪,太让人难过了”,不少人共情他为老伴筹医药费的艰辛,感慨底层老人生活的不易。 更多网友将矛头指向隐患源头,有人直言:“废品站里危险化学品和普通垃圾混放,跟埋了炸弹有啥区别?” 还有人痛斥生产环节的疏漏:“加个苦味剂能花多少钱?省这点成本,害了别人一辈子!” 在惋惜与愤怒之外,也有网友反思急救环节的失误:“一开始当成醉酒耽误时间,这真的要敲警钟”,不少人分享误饮有毒液体的正确处理方法,呼吁给老年人普及基础急救知识。 还有网友结合类似案例提醒:“之前就有老人把防冻液当白酒喝,怎么就没人管管这些包装问题?” 一场悲剧唤醒了大众对隐形危险的关注,更让多方责任的缺失浮出水面。 从事件细节看,悲剧发生并非偶然,而是生产、回收、家庭防护等多环节失守的必然结果。生产端敷衍是危险起点,酒精型防冻液含剧毒物质,国家标准要求添加苦味剂、设警示标识。 但赵老汉捡到的液体无苦味提醒、瓶身无“有毒”标识,可见厂家为压缩成本漠视安全规定,埋下悲剧隐患。 废品回收环节混乱使危险暴露在普通人面前。郑州城郊不少废品站管理不规范,工业废料、有毒液体容器与普通废品混堆,无危险品专区和警示标识。 像视力不佳、缺乏辨识能力的拾荒老人赵老汉,只能“闻味辨物”,误判防冻液为白酒难以避免。管理缺位让废品站从资源回收点沦为危险集散地。 家庭急救认知的匮乏进一步放大了伤害。老伴张老太最初将昏迷的赵老汉当成 “喝醉酒”,未能第一时间送医,错过了中毒抢救的黄金时间。 现实中,类似的误区并不少见,有人误饮后会喂牛奶 “解毒”,有人试图催吐,殊不知这些操作会加重肾脏负担或导致食道二次损伤。基础急救知识的缺失,让本可降低的伤害变得无可挽回,也折射出针对老年人的安全科普存在严重短板。 更需警惕老年人安全防护意识薄弱。赵老汉因节俭和对“免费白酒”的侥幸心理,放松对不明物品的警惕。不少老年人群体存在类似认知误区,对来路不明物品缺乏防范,也不知工业废料致命危险。且家庭成员对老人安全提醒不足,加剧风险暴露可能。 家庭与社会层面科普需落地见效。社区应定期开展安全讲座,用案例讲解不明液体危害与急救法,提醒“不碰、不闻、不喝不明物品”。有老人的家庭要反复强调风险,存放有毒液体保留原包装,不装入饮料瓶、酒瓶,放高处或锁柜中。 赵老汉遭遇非个例,此前全国多次发生误饮防冻液悲剧。这些教训提醒我们,安全无小事,生产企业侥幸、回收环节疏忽、家庭防护松懈,都可能致无法挽回伤害。如今赵老汉仍在医院,视力渐模糊,其悲剧应成安全治理“清醒剂”。 唯有生产端守规矩、回收端严管理、科普端全覆盖,才能让废品站里的 “隐形炸弹” 彻底消失,让每一位普通人都能避开这类本可避免的危险。毕竟,比起事后的惋惜与补救,事前的周全防护,才是对生命最基本的尊重。