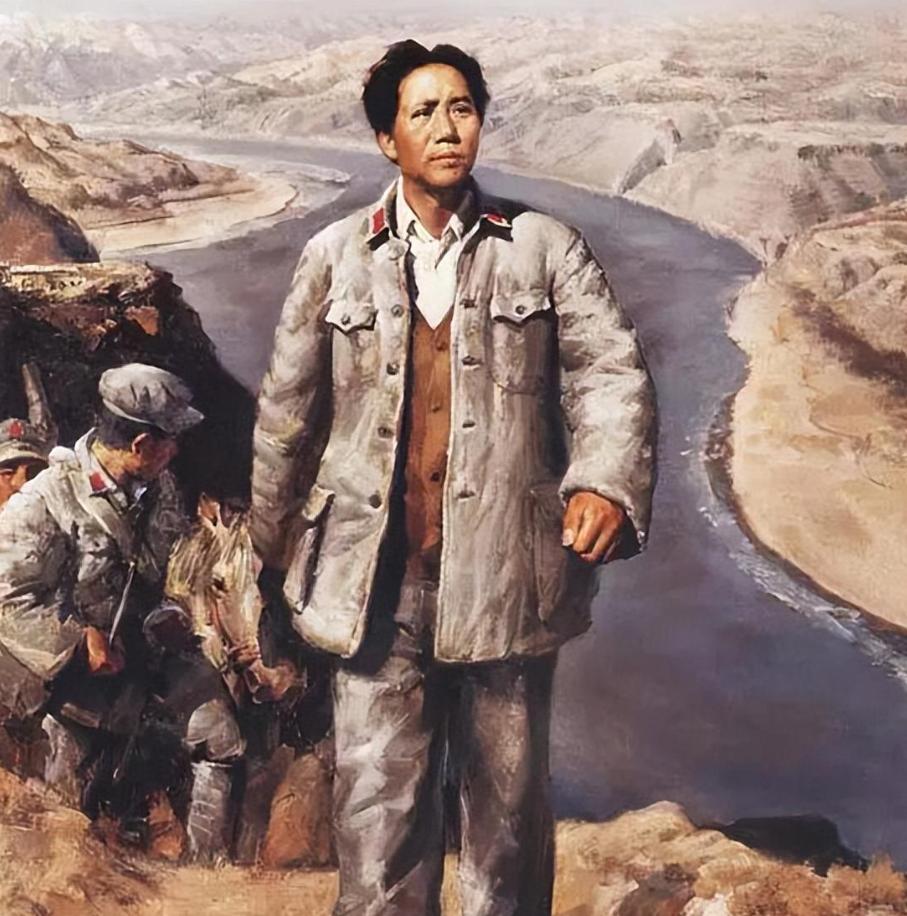

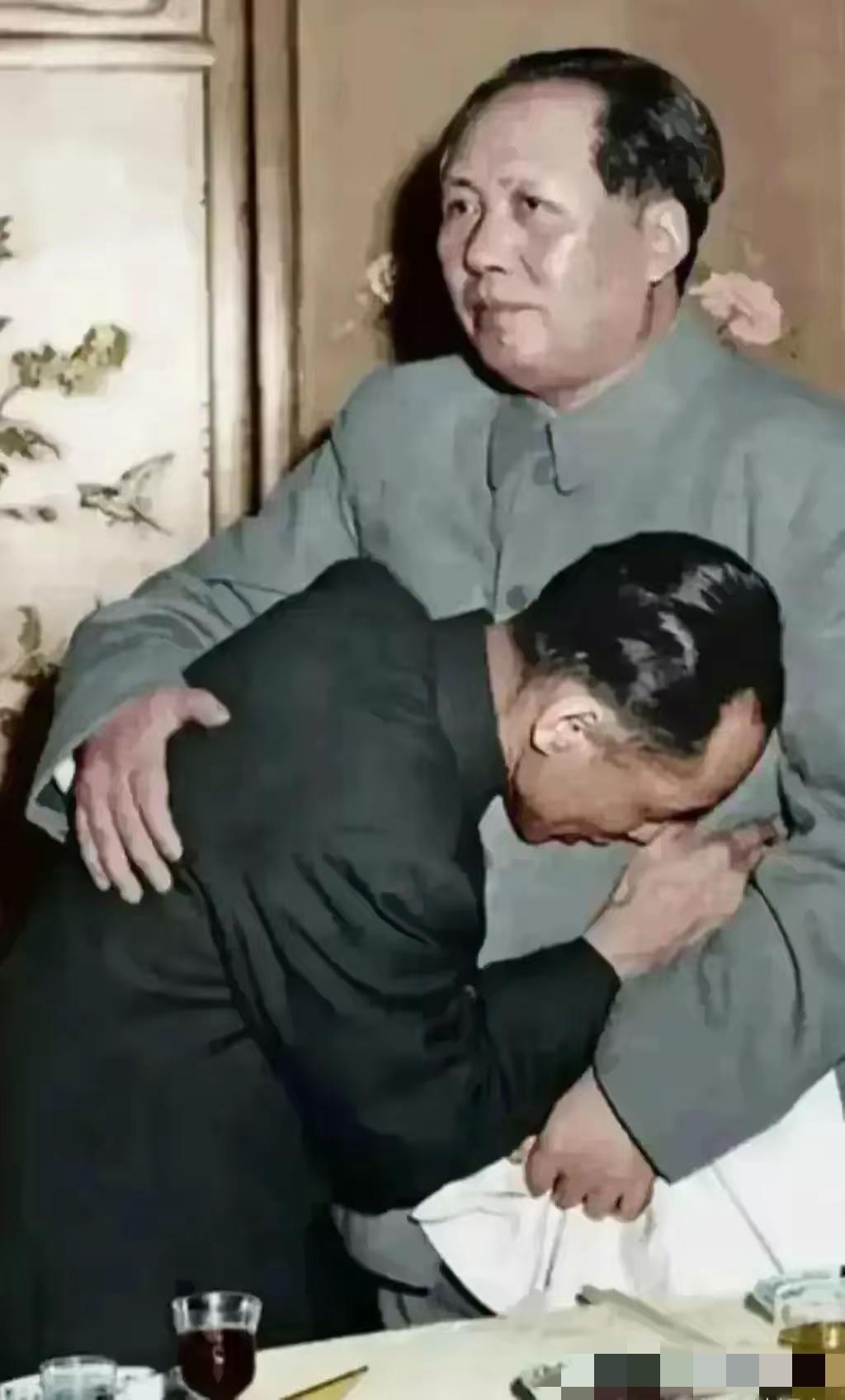

1952年,毛主席视察黄河时,看见一群国民党起义军官正在黄河边搬石头、夯堤土,毛主席忽然停下脚步,盯着一个满脸泥灰的军官,愣了几秒,忽然喊了一声:“毕营长!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年深秋,黄河两岸的风吹得人脸生疼,河南开封柳园口的工地上,几百号人正热火朝天地干活,夯土声、号子声混成一片。 毛主席这次来得突然,没有提前通知,就是想看看真实的施工情况,他沿着新修的堤坝慢慢走,不时弯腰捡起一块土看看质量,或者跟工人聊上两句。 走着走着,他的目光被一群穿旧军装的人吸引了,这些人干活特别卖力,虽然衣服样式跟普通工人不太一样,但裤腿挽得一样高,脸上的泥巴一样厚。 其中一个人正弓着腰搬石头,汗水顺着脖子往下淌,在灰扑扑的工装上留下一道道水渍,毛主席盯着那人的背影看了好一会儿,脚步越来越慢,最后干脆站住了。 那人刚好直起腰想喘口气,侧过脸来,虽然满脸泥灰,但轮廓和神态却让毛主席心里一动,他快走几步,声音里带着少有的激动,喊出那句话:“毕营长!” 工地瞬间安静了一些,那个被叫的军官先是一愣,然后猛地转过身,手里的石头差点掉下来,他瞪大眼睛盯着毛主席,嘴唇哆嗦了半天,才憋出一句:“主席,我是毕占云!”说完赶紧在裤子上擦了擦手,快步走过去。 这一幕看起来普通,背后的故事却不简单,毕占云原本是湘军的营长,拿着国民党的军饷,但他早就看透了那套腐朽体制。 1928年,他做了个大胆的决定,带着全营一百多个兄弟扔掉青天白日徽章,投奔了井冈山。 那时候红军刚起步,每个愿意加入的人都是宝贵力量,毛主席亲自接见了他们,从那以后,毕占云这个名字就和红军的许多硬仗联系在一起。 长征路上他跟着西路军走,后来部队失散,他从青海一路要饭回延安,脚上的草鞋不知道磨破了多少双。 抗战时期他搞后勤,解放战争时又在淮海战役一线组织支前,新中国成立后,他本可以在省里机关安稳待着,却主动申请来黄河工地,说自己是从泥巴里爬出来的,修堤这种苦活最适合。 这次相认,距离井冈山那次见面已经过去二十四年,两个人都老了,一个头发全白,一个脸上全是风霜留下的沟壑。 毛主席拉着毕占云的手,一直没松开,说当年井冈山缺粮的时候,就是你带人进山找老乡借粮,才让部队撑过那个冬天。 毕占云听着听着眼圈就红了,他说自己只是做了该做的事,现在能继续为老百姓干活,心里踏实。 这件事很快在工地上传开,那些同样是起义过来的军官听说后,干活更有劲了,他们原本心里多少有点忐忑,不知道新社会会怎么看待自己的过去。 毛主席这一声“毕营长”,把这些顾虑都打消了,不管你以前穿什么军装,只要现在愿意为人民做事,就是自己人。 黄河治理在那个年代是天大的事,这条河从古到今不知道淹死过多少人,冲毁过多少村庄,新中国刚成立,要用最短的时间把它驯服,难度可想而知。 工地上聚集了各种各样的人,有农民、工人、知识分子,也有像毕占云这样的起义军官,大家背景不同,但目标一致,就是让黄河不再成为灾难。 后来的事实证明,这些起义军官在建设中发挥了重要作用,他们有组织能力,能吃苦,做事踏实。 毕占云在工地上每天天不亮就起来巡查,晚上最后一个离开,有人劝他注意身体,他说自己当年行军打仗更苦,现在这点累不算什么。 这个故事之所以打动人,不只是因为两个老战友重逢,更在于它体现的那种气度,一个国家能不能强大,不光看能打多少胜仗,还要看能不能团结最广泛的力量。 毕占云们曾经站在对立面,但当他们选择回头,新中国没有拒绝,反而给了他们施展才能的舞台,这种包容不是软弱,而是自信,是相信人心可以改变,相信共同理想可以凝聚力量。 黄河堤坝最终按时完工,第二年汛期来的时候,河水没有漫出来,沿岸的村庄保住了,毕占云继续在各种建设岗位上干了很多年,直到1977年去世,他的墓碑很简单,上面只刻了名字和几个重要时间节点,没有华丽辞藻。 现在回头看那段历史,最珍贵的不是具体修了多少堤坝,而是那种精神,不管你来自哪里,只要愿意为这片土地出力,就能找到自己的位置,这才是真正的人心所向,也是一个新时代开始的标志。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民英雄网——毕占云中将