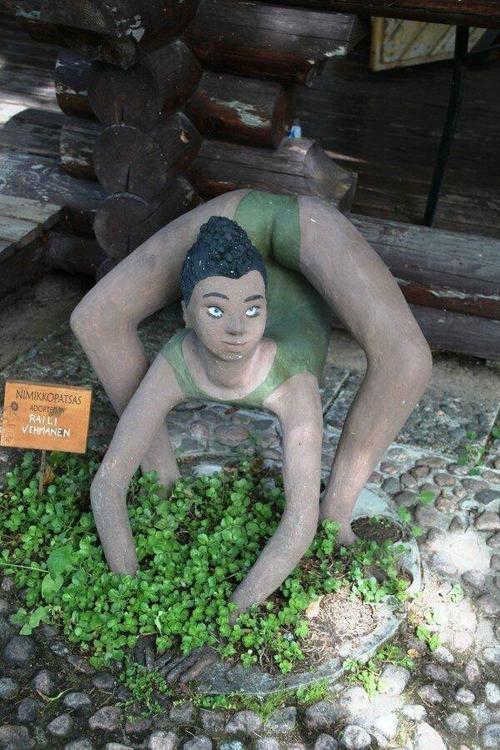

10月13日,云南丽江荒野之国公园因部分雕塑被指“恐怖”,园方回应称已拆除争议作品并致歉。争议焦点为“人体蜈蚣”“三面女孩”等雕塑,园方称设计初衷为童趣主题,部分游客因审美差异产生不适 在这个快节奏、信息碎片化的时代,我们似乎习惯了用“快餐式”的审美去评判一切。 然而,今天的“荒野之国公园事件”,却让我们不得不重新审视:艺术的边界在哪里?审美的多样性是否被尊重?又或者,公众的“感官底线”究竟在哪里? 10月13日,云南丽江荒野之国公园因为一组雕塑引发了轩然大波。 有人说它们“恐怖”,有人觉得“怪异”,甚至有人认为“亵渎童趣”。 园方回应称,雕塑的设计初衷是营造一种“童趣与想象力的结合”,旨在激发游客的创造力和思考。 然而,部分游客因审美差异,感到不适甚至反感。 这让我不禁深思:艺术的价值究竟在于表达自我,还是迎合大众?我们是否应该用一种包容的心态去接受不同的表达方式? 这些雕塑——“人体蜈蚣”“三面女孩”,究竟代表了什么?它们是否只是艺术家的一次大胆尝试,或者是一场文化的试探? 我们可以看到,艺术本身从来不是单一的,它承载着不同的时代、不同的个人情感和价值观。 有人喜欢它的前卫,有人觉得它令人不安。 这种差异其实反映了我们社会的多元与包容,也暴露出大众对于“审美底线”的不断在变化。 更值得关注的是,园方的迅速拆除和道歉。 虽然是善意的回应,却也引发了更多的思考:在这个“政治正确”和“审美共识”逐渐成为社会主流的时代,我们是否正在逐渐失去一些“试错”的空间?艺术的自由,是否也在不知不觉中被“审查”? 其实,这正是一个关于人性、自由与界限的讨论。 每个人的心中都有一把“审美尺子”,但是否应该用这把尺子去衡量一切?我们是否能学会尊重那些不同的“异类”表达? 在这个多元的社会,包容不仅仅是善意的表现,更是一种成长的标志。 也许,我们可以从这次事件中学到:艺术不应成为争议的焦点,而应成为理解和沟通的桥梁。 让我们不妨换个角度去思考:那些“怪异”的雕塑,或许正是社会多样性的缩影,是我们需要面对和接纳的“另类”。 而不是一味地用既定的审美标准去否定一切。 最后,想想我们自己,是否也曾因为不同的观点而感到不适? 是否也曾因为“审美不同”而产生偏见? 或许,宽容和理解,才是这个社会最需要的“雕塑”。 在包容中成长,在多元中共存,才是我们这个时代,最值得期待的未来。

用户10xxx04

明显欧美特色,和法国奥运会节目类似[哭笑不得]

用户10xxx29

看来他家孩子有点反社会人格啊。这跟审美有个毛的关系。心理正常的谁会觉得好看,有一般心理问题的可能觉得有点酷,跟好看也不沾边啊。有大病的才会觉得好看吧?