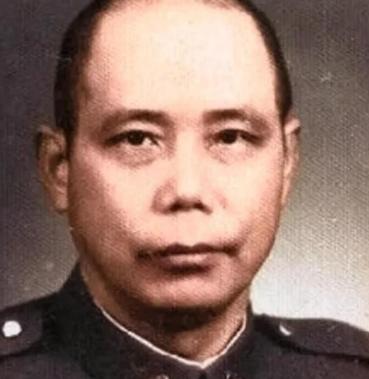

1955年,74军副军长余程万在香港意外遇害,女儿在收拾余程万的遗物时,在他日记本上看到有这样的一段话:我生平最感谢的人就是张恨水了,他帮了我两件大事! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 余程万出身书香之家,最早其实是个喜欢读书的文人,上世纪二十年代,他走进黄埔军校,学的是政治理论,可国家局势动荡,九一八事变后,他觉得光靠嘴皮子救不了中国,三十岁那年,他决定投笔从戎,没想到,这个原本爱写字的书生,最后竟成了让日本人头疼的“虎贲师长”。 1943年,常德保卫战打响,余程万带着手下八千人死守常德城,对面的日军,三万人,飞机大炮一应俱全,常德城墙被炮火轰得千疮百孔,士兵们子弹打完了就拼刺刀,粮食断了就啃皮带,十六天的血战,最后活下来的不到一百人,余程万带着仅剩的队伍突围,第二天又和援军杀回来,夺回了常德。 按理说,这样的功劳,应该风风光光地回去领奖,可谁料,蒋介石在国外信誓旦旦地说常德打得住,转头城池丢了脸,气得不轻,余程万前脚刚打回常德,后脚就被抓起来问罪,说他弃城失职,差点没把命搭进去,那一年,他在牢里,心里憋得慌,觉得世道真是荒唐。 也是这时候,余程万想到了张恨水,张恨水是当时有名的通俗小说家,写过无数才子佳人,家国兴亡也不陌生,余程万托人联系张恨水,希望他能把常德保卫战的真相写出来,开始张恨水并不愿意,因为他没写过战争题材,但听了好多守城士兵的故事后,他被打动了,决定动笔。 张恨水花了一年时间,采访士兵,翻阅资料,把八千虎贲士兵的英勇写进了《虎贲万岁》这本书,书一出版,立刻引发轰动,全国各地都在传阅,大家第一次知道常德保卫战的真实情况,舆论的压力下,蒋介石只好松口,不但放了余程万,还给了个副军长的职务。 余程万一直心存感激,他说这不是给他个人洗白,而是为八千兄弟讨个公道,张恨水没要什么报酬,只收了一把日军的战刀当纪念,两人虽不是亲密朋友,却因这本书结下了深厚的情谊。 战争结束后,余程万仕途并不顺利,被撤职、发配,后来又调去云南,时局混乱,他带着家人去了香港,在香港,他靠开米店、做当铺生意维持生活,虽然赚了些钱,但总觉得心里不踏实,晚年,他喜欢和老部下喝酒聊天,偶尔抱怨蒋介石的无情。 1955年深夜,余程万家中突遭劫匪,警方调查后说是熟人作案,见财起意,但外界一直流传各种说法,有人怀疑是旧势力要灭口,最终,余程万客死他乡,没能等来一个安稳的晚年,家里生意渐渐淡了,家人生活也变得艰难,二房太太的女儿后来拍过电影,也曾风光一时,到头来还是回归平凡。 张恨水对余程万的帮助,不只是写一本书那么简单,在那个年代,将军的命运有时就握在文人笔下,余程万多次公开说过,没有《虎贲万岁》,他可能早就没命了,张恨水的笔,让常德守军的壮烈传遍四方,也让余程万本人免于冤屈。 余程万的经历,在当时并不少见,那个年代,很多抗日将领最后都没有好下场,有人客死他乡,有人被误解,有人过得捉襟见肘,余程万算是幸运的,至少还有人记得他的名字,还有人愿意为他说句公道话。 几十年后,常德的纪念馆里依然有余程万的照片,《虎贲万岁》也多次再版,后人来看展时,看到那段惨烈的历史,总会感慨当年将士的牺牲,余程万的家人一直很低调,每年清明会去墓地扫墓,有记者采访时,他们也只是淡淡地说:“爷爷是为国家死的,” 张恨水晚年也曾感慨,自己写了那么多情爱文章,最让他自豪的还是《虎贲万岁》,他说,这本书让更多人看到战争背后的真实,不是每个英雄都能被记住,但每个被记住的英雄,都值得尊敬。 有时候,历史的真相并不掌握在权力手里,而是藏在细碎的笔墨和普通人的记忆中,余程万和张恨水,一个拿枪,一个握笔,他们联手把一段本可能被埋没的历史带到了阳光下。 如今,很多人再读《虎贲万岁》,可能记不清细节,却会记得有一群人,在常德城头拼过命,也许这就是写作和回忆的意义,余程万的人生有太多曲折,跌宕起伏,有光鲜也有苦难,可他始终没有放下忠诚和信义,也没有忘记战死的兄弟。 信息来源:大皖新闻——李品齐:张恨水书信 真文人情怀