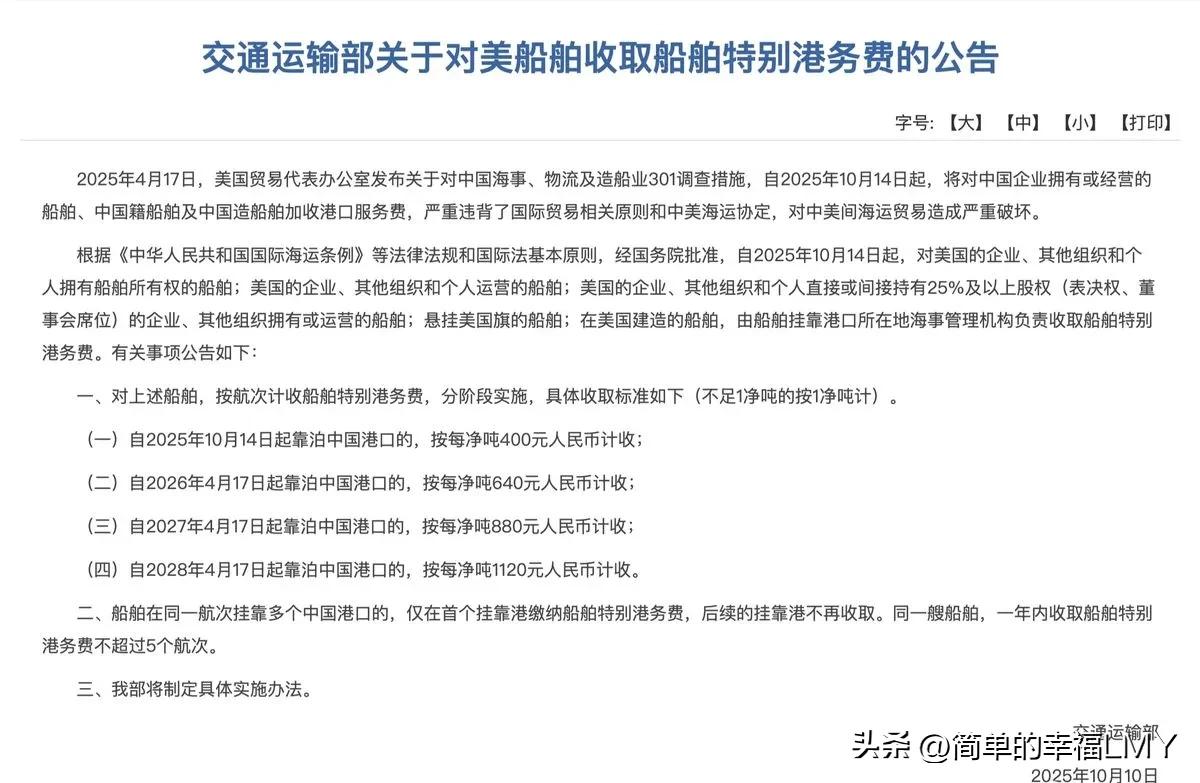

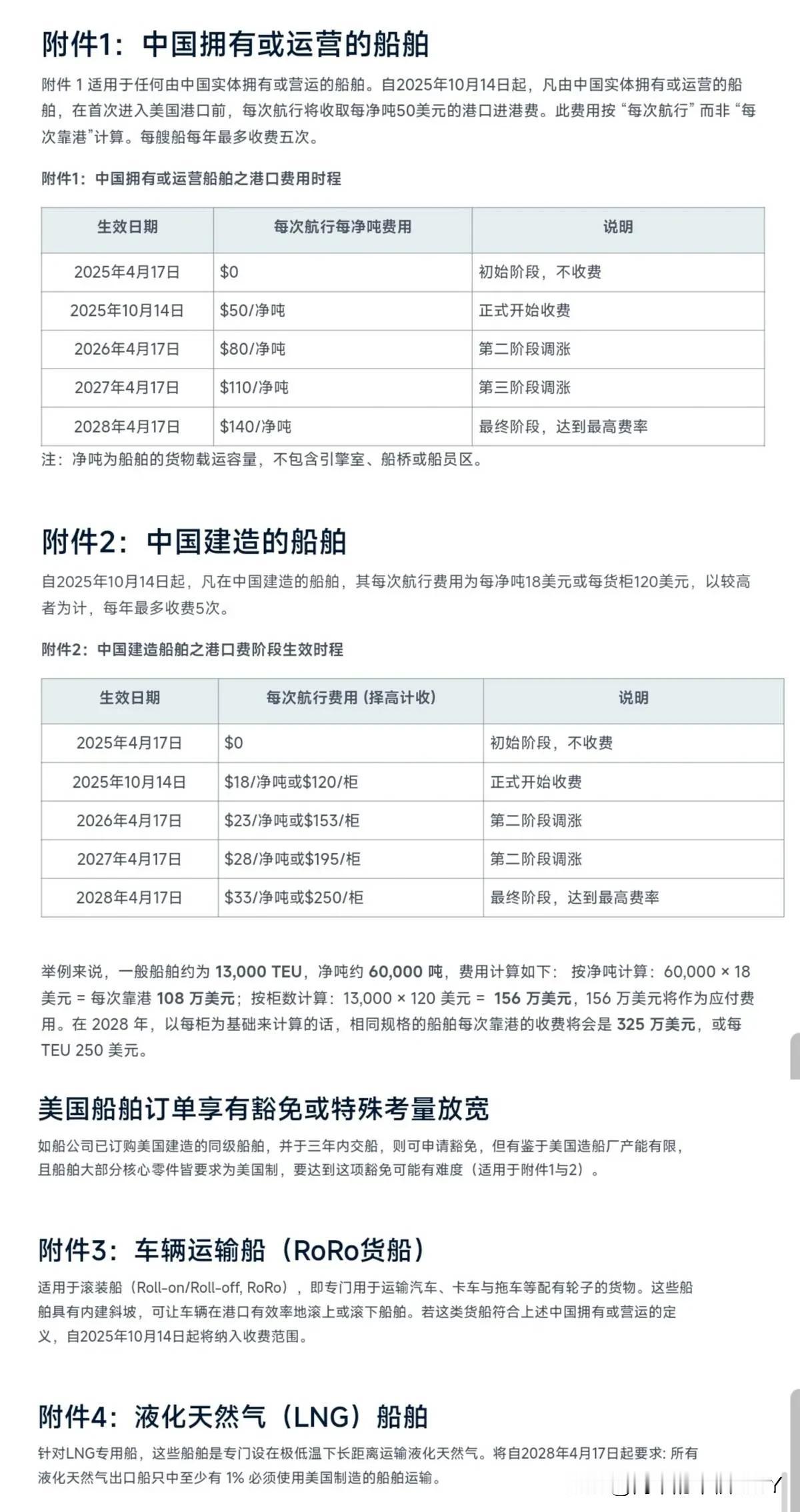

美国“港口费”将生效,中方强硬反制:对美国船舶收取特别港务费! 10月10日,中国交通运输部的一则公告,让全球航运业的目光瞬间聚焦——10月14日起,对美国船舶征收“特别港务费”。这个时间点绝非巧合,恰好是美国针对中国船舶的港口服务费生效之日。 回溯这场博弈的起点,早在今年4月,美国就率先抛出单边政策,宣布要对中国船舶加收港口服务费,理由牵强地扯到“提振本土造船业”。可稍微了解行业的人都清楚,这不过是“醉翁之意不在酒”。 2024年美国商用船舶建造量不足10艘,中国却以超1000艘的规模稳居全球第一;美国民用船舶建造成本是中韩的3至5倍,连本土航运企业都更愿意采购中国造船舶。 靠打压中国船舶来拯救自己的造船业,这不就是“以邻为壑”的荒唐逻辑?更离谱的是,美国海关还搞出“双重标准”收费:对中国拥有或运营的船舶按每净吨50美元计价。 中国建造的船舶则取“每净吨18美元”或“每个集装箱120美元”的高值征收,这种赤裸裸的歧视性政策,早就违反了世贸组织的非歧视原则,说白了就是想靠霸权薅全球航运的羊毛。 面对美国的步步紧逼,中国的反制既有力度,更有章法。交通运输部公告里明确的5类适用对象,把范围卡得精准又全面:不仅包括美方拥有、运营的船舶,连持股超25%的实体掌控的船舶,以及悬挂美国国旗、美国建造的船舶,都被纳入征收范围。 这意味着只要和美国沾边的船舶,想在中国港口“免单”是绝无可能,每一艘船都得按规矩缴费。这种“精准打击”,既避免了波及其他国家,又让美国的单边政策彻底失去“优势”——你敢针对中国,我就敢对等反制,绝不搞“一刀切”的盲目报复。 更值得关注的是中方设置的阶梯收费标准,里面藏着十足的战略智慧。从2025年10月14日起,收费按每净吨400元人民币起步,2026年4月17日涨到640元,2027年4月17日升至880元,2028年4月17日直接突破1120元。 这可不是简单的数字叠加,而是向美国释放的三重信号:第一,反制不是一时冲动,而是长期准备的结果,美国要是不改正错误,代价会逐年递增。 第二,收费涨幅与时间挂钩,给美方留下了“纠错窗口”,只要及时调整政策,中方随时能回到谈判桌前;第三,费用标准与美方基本相当,既体现了“对等”原则,又避免了过度激化矛盾,守住了“斗而不破”的底线。 中国不想彻底断绝中美海运联系,而是希望通过合理的成本压力,倒逼美方放弃单边思维。要知道,中美海运贸易体量惊人,2024年两国通过海运实现的贸易额超5000亿美元,美国进口商、零售商、农场主都是这条供应链上的受益者。 中方的反制底气,更来自于本土造船业的硬实力。2025年上半年全球造船数据显示,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量占世界总量的比例分别达到47.2%、64%和57.6%,三大指标均稳居全球第一。 从10万吨级集装箱船到LNG运输船,从钻井平台到特种工程船,中国船厂不仅能造,还能造得又好又便宜。美国想靠打压中国船舶来“保护”本土造船业,根本就是打错了算盘。 美国造船业早已因产业链断裂、技术断层陷入低谷,即便拿到政府补贴,也很难在短期内追上中国的技术水平和产能规模。中国船东协会专家曾算过一笔账:美国造一艘1.8万TEU集装箱船需要3年,成本超3亿美元。 中国船厂18个月就能完工,成本还能低20%。这种差距,不是靠几项歧视性政策就能弥补的。如今距离10月14日越来越近,美国航运企业已经开始陷入焦虑。那些常年往返中美航线的船舶公司,要么忙着给船舶“换旗”,要么紧急联系中国船厂协商转租,可这些操作都需要时间和成本。 展望未来,中美在海运领域的博弈可能会走向三个方向:一是双方通过谈判达成新的平衡,取消各自的歧视性收费,回归正常的航运合作;二是博弈向更多领域扩散,从船舶收费延伸到港口服务、物流补贴等环节。 三是形成长期对峙的新常态,双方维持现有政策,通过市场调节逐步适应成本变化。从目前态势看,短期内达成全面妥协的可能性不大——美国政客需要顾及本土造船业的选票,中方则不会轻易放弃反制的主动权,因此“边打边谈”的相持阶段可能会持续一段时间。 但可以肯定的是,谁先打破僵局,谁就能占据主动:美国要是继续固执己见,只会让本土企业和消费者买单;中方则可以凭借产业链优势,在博弈中掌握更多话语权。这场港口费博弈,本质上是规则与霸权的较量。 美国想靠“长臂管辖”搞特殊化,中国就用“对等反制”维护公平;美国想拿航运当棋子,中国就用精准施策守住底线。对全球航运业来说,这也是一次深刻的警示:全球化时代,没有谁能靠霸凌独善其身,合作共赢才是唯一的出路。