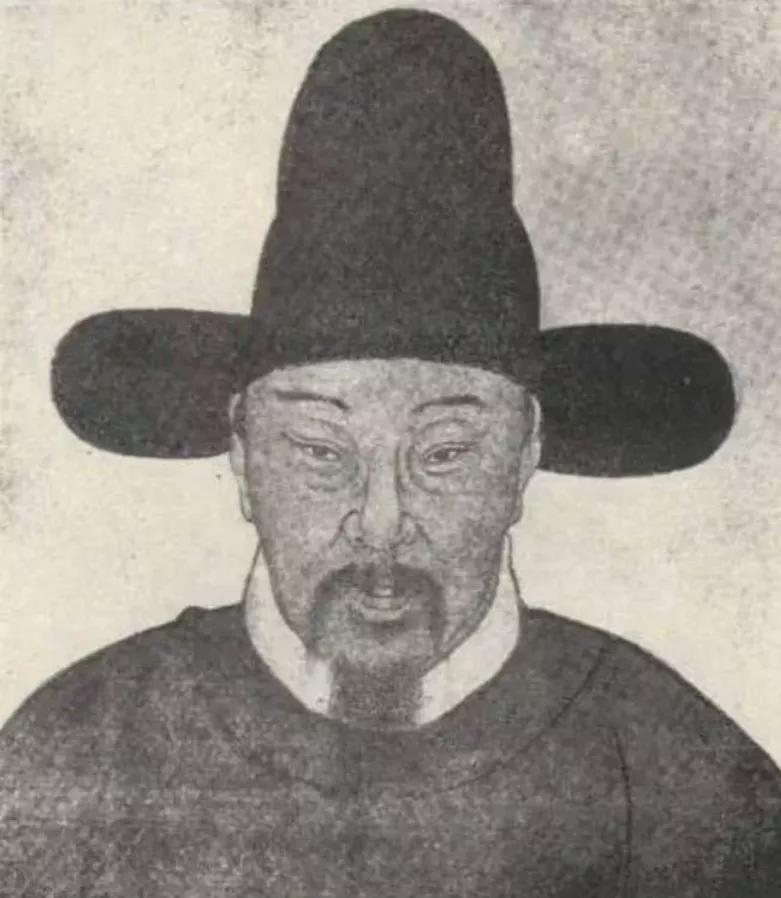

1374年,明太祖朱元璋下令处死高启,行刑方式是腰斩,朱元璋亲自到场。 更罕见的是,高启临刑前情绪激烈,用沾血的手在地上写下三个“惨”字,留下了一个让后人无法忽视的结尾。 高启出身寒微,靠着勤奋读书和一手好诗文闯出了名声,后来因为才华被当时的苏州士人推崇。按理说,这样的人物应该是朝廷拉拢的对象,但他偏偏命运不好,最终却惨死在新王朝的铁腕之下。 明朝初年,朱元璋在扫清群雄、奠定江山之后,最在意的一件事就是整顿文风、肃清异己。他不是不重视文人,但他更怕文人心里不服。 他看重能写文章的人,但只要这人不听话,说话不合口味,就会被盯上。高启的问题就在这儿。他早年曾为张士诚效力。 虽然不是直接参与军事政务,但这种过去的“站错队”,在朱元璋眼里就是原罪。张士诚是朱元璋的竞争对手之一,在明朝建立前被彻底剿灭。 而高启又曾为他写文章,这种背景放到当时就像在新朝的墙角贴了一张旧王朝的海报,朱元璋当然不乐意。 高启后来也想洗白,主动上书请求为朝廷效力,还写了不少歌功颂德的文章,甚至编了《大明一统志》,对明朝政权的合法性进行文献上的包装。 看起来他已经很努力在靠近朱元璋,但问题是,他这个人太直率了,写文章不拐弯抹角,有的时候还夹带一些批评和讥讽。这在别的朝代可能只是文人风骨,可在朱元璋这里,就成了不识时务。 最关键的一件事,是他曾参与为胡惟庸写传。胡惟庸当时是权臣,后来因为谋反被处死,被牵连的人不计其数。 高启虽然只是写了一篇文稿,但在朱元璋眼中,这就是站队太明显了,必须清除。这件事发生在胡惟庸案爆发前不久,高启可能自己也没预料到风向变得这么快。 结果他就成了那场风暴中的一根小草,说倒就倒。腰斩这种刑罚在古代非常残忍,很多人死前就已经疼得昏厥。但高启在刑场上的表现却让人震撼。 据史书记载,他临死前情绪激烈,用鲜血在地上写下三个“惨”字。这三个字不是用来博同情的,而更像是一种宣泄,一种不甘。 他不是怕死,而是觉得自己这样死太冤。一个一生都在读书写诗的人,最后却因为几篇文章被腰斩,换谁都咽不下这口气。 朱元璋为什么要亲自到场?这个细节也让人琢磨不透。有人认为他是想以此震慑文人,杀一儆百。也有人说他其实对高启有点惋惜,但又不能容忍这种人留在朝堂之上。 朱元璋本身出身贫寒,也曾在年轻时读过点书,他敬重有才华的人,可他更怕有才华的人不听话。所以他一方面建立科举制度,一方面又连环清洗文人,这是他统治风格的一部分,矛盾但有效。 高启的死并没有让他的名字被埋没,反而因为这场特殊的死亡变得更有传奇色彩。他的诗文在后世一直被传诵,尤其是那种淡泊名利、直抒胸臆的风格,成为很多文人效仿的典范。 对于喜欢研究文学史的人来说,高启的存在就是一个警钟。他是那种明明可以靠才华吃饭,却因为说了几句不合适的话被处死的人,这种命运让人感慨,也让人警醒。 参考资料:每天了解一位历史名人——高启 2022-10-20 15:41·五彩秦安

少时风流老亦狂

小编为什么不把高启被杀的具体原因讲出来?到了关键的地方就含糊其辞,糊弄无知群众吗?

拒绝融化的冰

难怪文人都柔弱无骨,稍微硬气点的都被朱重八灭了

少时风流老亦狂 回复 10-28 22:06

高启是被魏观案牵涉,这和骨头硬不硬无关,是意识形态和政治立场问题。

胡文忠

胡说八道,说得是朱棣杀方孝孺吧,换2个名字就开始瞎编了,拉黑你

用户16xxx66

给你脸你不要