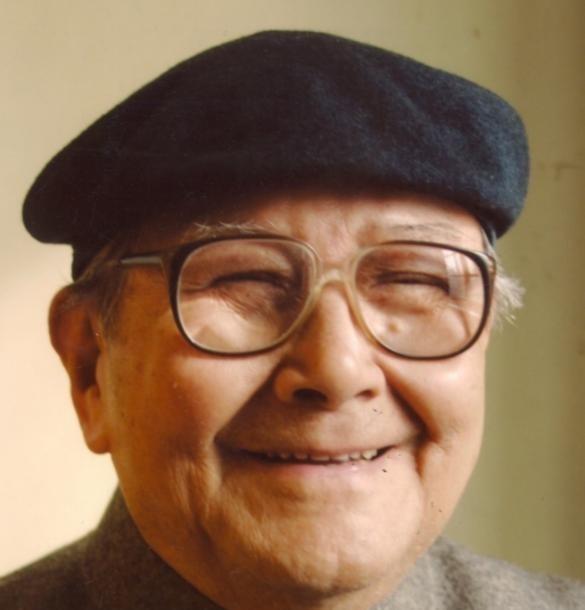

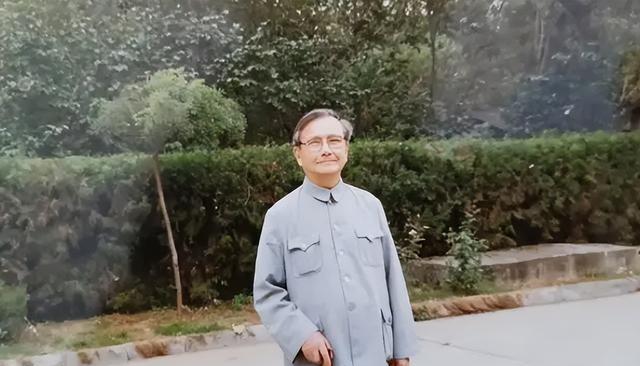

1951年,杨承宗放弃55万年薪,选择了回国,却只得1000斤大米,他因放射源坏掉一只眼睛,落选了两弹一星功勋,甚至房改款都交不起,却依旧坚努力奉献。100岁时却要捐献身体。 杨承宗1911年出生在江苏吴江一个普通家庭,父亲是当地实业家。他从小接受教育,1928年考入上海大同大学物理系。大学期间,他专注学习基础科学,1932年毕业时多门课成绩最优。毕业后,杨承宗留在学校短暂工作,然后1934年进入北平研究院镭学研究所。那时候研究所条件有限,他从助理研究员做起,跟随郑大章学习放射化学基础知识。郑大章是居里夫人的学生,杨承宗在他指导下研究铀和镭等元素,积累了分离放射性物质的经验。到1946年,他已升为副研究员,在研究所从事分析制备工作。那段时期,中国科学界资源短缺,杨承宗靠有限设备坚持实验,逐步掌握天然放射性元素处理方法。这为他后来留学打下基础。 1947年,杨承宗经严济慈推荐赴法国巴黎大学居里实验室留学。他师从伊莲娜·约里奥-居里,那里聚集世界顶尖专家,杨承宗每天投入研究,系统探索元素周期表中难分离的族群。他开发出离子交换法,用于从载体中分离微量放射性核素,这方法后来广泛应用于铀提取。1951年,杨承宗以优异论文获科学博士学位。法国国家科学研究中心开出年薪55万法郎加补贴的聘书,希望他留下来继续工作。那时法国科研环境好,基础设施完备,杨承宗已成有影响的青年学者。但他收到钱三强电报,邀请回国参与核物理,杨承宗选择推掉聘书。他用组织提供的3000美元和个人积蓄买书籍、仪器和药品,装满13箱,包括辐射计数器和10克碳酸钡镭标准源。伊莲娜鼓励他回国效力,杨承宗就这样准备归国。 1951年10月,杨承宗带着13箱资料回到北京,中国核物理专家迎接他。国内那时一穷二白,核研究刚起步,杨承宗得知回国无年薪,只有1000斤大米补助。他接受现实,立刻投入工作,任中国科学院近代物理研究所放射化学研究室主任。研究所设备缺乏,杨承宗和钱三强到处找仪器,只凑到几件基本工具,其中一些还是次品。他从零开始,在清华北大开设放射化学和铀化学课程,亲自讲课,培养人才。到1956年,他带出42名研究人员,这些人成为中国核研究早期力量。杨承宗捐出奖金买设备,建起两个实验室。那时候全国懂放射化学的人少,杨承宗一步步填补空白,推动学科发展。 1953年,杨承宗听说北京协和医院有废弃放射源,那是被日军破坏的设备,气体泄漏危害周边病人。他决定修复,没有防护装备,杨承宗亲自处理源头,封存危险物质。修复成功,获取了珍贵样品,用于中子源制备,实现国内首次人工放射性。但过程中,杨承宗右眼暴露在强辐射下,导致视力下降。到1963年,右眼完全失明,左眼也患白内障。他视这为科研进步的代价,继续工作。那时中国核事业面临瓶颈,杨承宗坚持培养团队,推动铀提取研究。他的努力让研究所从薄弱环节变成关键力量。 1961年,杨承宗任二机部第五研究所业务副所长。苏联专家撤走后,研究陷入困境,杨承宗组织团队自力更生,从矿石中提纯铀化合物。他们处理上百吨原料,解决提取、纯化和转化问题,生产出核纯铀。1964年,中国第一颗原子弹爆炸,杨承宗团队提前交付所需原料。这贡献巨大,但评选两弹一星功勋时,杨承宗因长期在实验室低调工作,未被列入名单。他没抱怨,继续推动铀冶炼技术。1969年,杨承宗被安排到兵工厂劳动,修铁路和铺轨,坚持完成任务。那段经历让他更接地气,理解基层辛苦。 1978年,杨承宗任中国科学技术大学副校长。他看到高考落榜生多,1980年倡办合肥联合大学,这是中国首所自费走读大学。学校起步时只借20平方米空间和桌椅,杨承宗任首任校长,亲自上课,培养实用人才。大学虽简陋,却输出多名工程师。他还担任安徽省人大常委会副主任和科协主席,推动地方科技。杨承宗一生清贫,所有积蓄用于科研和教育。1987年,单位分房时,他87岁,凑不够款项,只能作罢。他保持奉献,到晚年仍关心核化学发展。