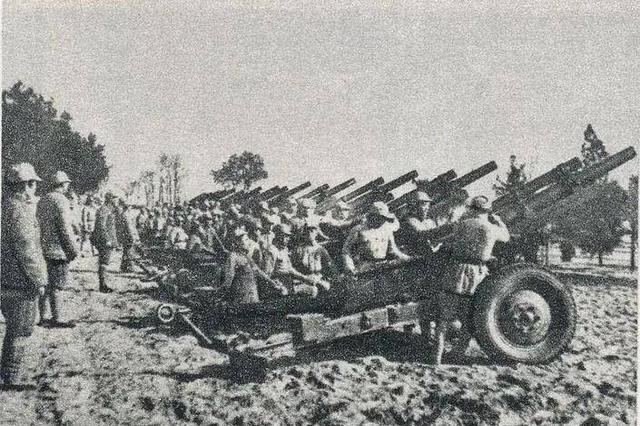

淮海战役胜利的原因是什么? 淮海战役有一个很关键的获胜因素,被严重低估,乃至遗忘了,那就是华野与中野实力,战前已然超过对手了,不仅兵力,还有火力。 您看,当时朱老总在解放军总部作战局战况汇报会上,就明确讲过:华野与中野“在数量上比敌人多一点,质量上比敌人高得多,武器上比敌人也不差,弹药我准备了八个基数。这些就是我们同敌人进行决战的物质基础。” 好家伙,部队数量多质量高,武器也不差,弹药又充足,哪有不胜的道理?其中数量上,战后已改为三野的华野,在淮海战役总结材料上这样说的: 我军“集中了华东、中原两野战军及华东、中原、华北地方军各一部共约百万以上的强大兵力……发起了淮海战役”。其中,华野42万,中野18万,地方部队40万。也就是说我们常讲的60万,只是野战军的数字,若把所有部队加起来,反而超过国军了。 另外,军委作战部在整理淮海战役战史材料时,也讲到我军:“共100万以上的强大兵力…发动了巨大规模的淮海战役”。还有战初,华东局向中央的《关于解决目前山东财政困难的请示》中,也说: "山东...计华野全部四十九万,各军区及俘虏伤兵与起义武装共五十三万...此次淮海战役俘虏冯治安起义人员及我新参军战士...尚未计算在内"。哦!光华东就百万了,而野战军竟有49万,不得了呀。 好了,数量讲清了,再来聊两句武器装备。中野且不说,就华野在那儿,除了空军外,其它都丝毫不逊对手,炮火威力更是超出。 当时华野有2200多门火炮,其中大中口径347门,且炮弹充足,整个淮海战役打出了惊人的61.833万发,而在碾庄战役时,更有过一天内打掉3万发,及45分钟5千发的惊人记录,国军哪能比嘛。 那华野武器弹药从哪来的呢?简单讲三个方面:缴获、自产与东北运来,前俩就不多说了,且看后者。华东局在大连建有大型现代化军工联合企业-大连建新公司,规模大产量高,光淮海战役时,就给华野提供了20万发炮弹。 当然更重要的是,我军还有粟裕们的卓越指挥,及将士们的英勇善战等。如此,国军靠啥赢?

随心豪情

你这是把战役过程中的俘虏和起义部队都算上了,应该以战役发起前计算。

用户10xxx62 回复 09-29 12:17

初始部队就是60万

用户10xxx21 回复 用户10xxx62 09-29 19:59

华野 中野正规部队是60万没有错,但是没有把地方部队计算进去,如果包含接近100万,这个不算山东河南安徽江苏各地支前民工 500多万。

456

中野就是吹牛而已,战力连华野一半都不如,论战功粟裕应为元帅。元帅里论老资格的人太多

用户10xxx10 回复 11-01 17:45

总前委三个都是中野。邓公还总前委书记。

涛声依旧 回复 用户10xxx10 11-04 12:05

有没有总前委给粟裕下达的命令?

沉稳

没有粟裕就没有淮海战役,也不可能有淮海战役的伟大胜利。关键也是有中央军委的支持。

曾竞

淮海战役胜利原因一是人民军队的牺牲精神,二是广大百姓的拼死后勤支援,三是有一个胆大而神机妙算的大将军粟司令的非凡指挥。

用户10xxx94

主力是粟裕的华野,中野没重武器,粟总下的打援任务都啃不动,华野暂停自己的攻势支援中野炮兵后才打下。

用户13xxx98 回复 11-04 08:42

你知道的真多,贵庚

用户13xxx98 回复 11-04 08:42

最权威的是中国革命史

502

中野战斗力相当华野一个纵队

小土豆

原来蒋介石就是个十足的蠢货,明明绝对的劣势,竟然瞪着眼说“优势在我”!

用户10xxx42

若按这么算,那全国4万万同胞有3.5万万支持解放军

用户85xxx42

不要说后来的,莱芜战役后,粟总建了陈锐庭的特纵,经过几次战役锻炼,到打孟良崮时,华野特纵已经很强了,这也是陈粟敢打74师的底气,没有特纵,陈粟敢动74师,做梦吧。灭了74师,获得了74师的全套装备,华野与国军主力的实力已不相上下了。

风和日丽

辽沈战役的胜利,为全国解放奠定了坚实的基础!

凉山鹰

主要还有百姓!国军80万人,包括后勤在内,解放军虽然没有汽车,可是几百万民众小推车不得了!

用户12xxx86

说句公道话,除了统帅的英明和一线中下级指战员英勇,在方面军指挥和各纵队指挥配合方面都堪称高明和天衣无缝。如粟裕的连续精确指挥,没有任何失误,刘帅指挥区区几乎没有重武器的16万中野能把机械化12万的黄维兵团包围在双堆集,战役指挥远高于对手,各纵队指挥官率队坚决完成任务,执行力没问题。要说国民党军在整个淮海战役期间唯一的亮点就是迂回攻击的潘塘之战,解放军也想到了,打了个平手。整个战役国民党军几乎是被动被攻击,被动救援,黄百韬被歼灭,黄维被围,杜聿明帅逃又被围,然后依次被歼灭。完全是被高手宰杀的过程。

上善若水

武器弹荐可以以战养弄战,但后勤补给需后方提供

不会吧

国军吃空饷严重,实际这八十万也要大打折扣,再去掉大量的后勤部队,实际战斗力差远了。就这样,关键时刻还总有起义的。

猛龙

华野还有坦克呢

张煮溪

总计一百二十多万,