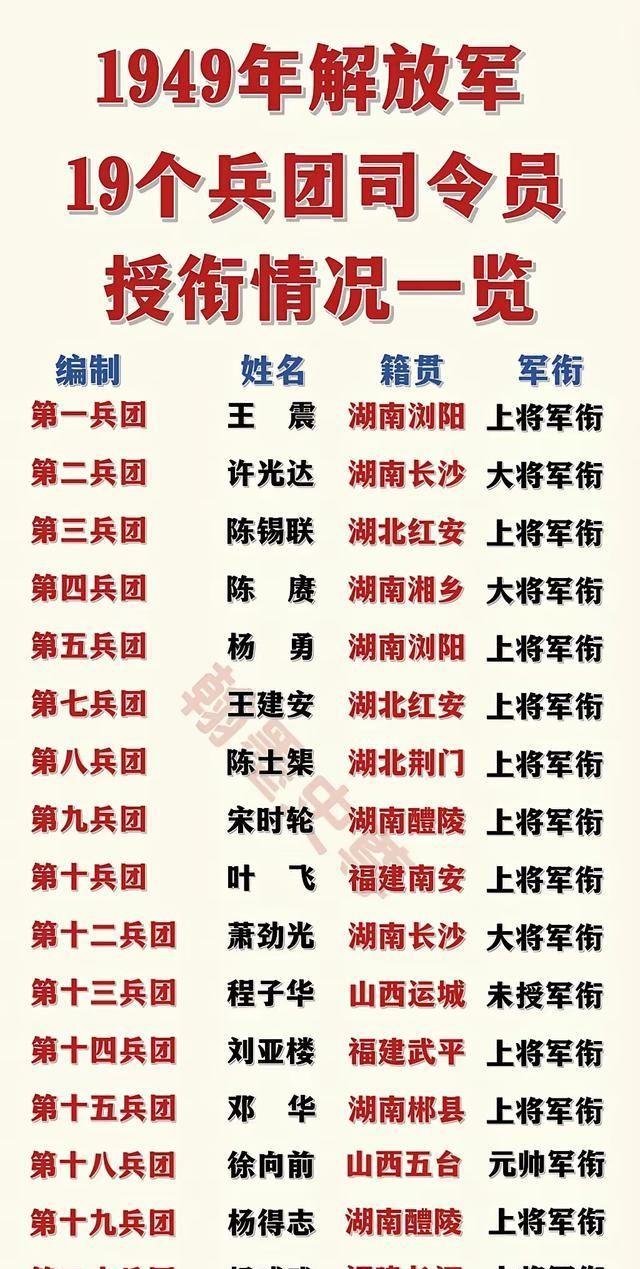

1949年,解放军整编时,原计划预留20个兵团的番号,到了后来,却只组建16个兵团,6兵团、11兵团、16兵团和17兵团为何没有了? 说起1949年的那场解放军大整编,总让人觉得像是在打一场快节奏的牌局,本来手牌齐全,二十个兵团番号预留得明明白白,结果下家一压,实际只落地十六个,空在那的四个——第六、第十一、第十六、第十七兵团,就这么成了历史的空白页。那时候解放战争眼看就要收官了,部队从淮海打到渡江,规模膨胀得像吹气球似的,四百多万人马,得有个靠谱的架子来管才行。中央军委一琢磨,干脆来个统一调整,把四个野战军整顿成标准序列,每个兵团管几个军,方便指挥,也好适应全国范围的推进。整编从淮海战役刚落幕就开始动起来了,部队边打边改,番号换来换去,人员也得合并补充。渡江前夕,长江北岸的军营里头,军官们盯着地图和电报,算计着怎么把散兵游勇捏成铁拳。 要深挖这四个空缺番号的来龙去脉,得从二野的第六兵团说起。二野那会儿挺进大别山,损失可不小,从1947年秋天起,十二万大军硬是扛着敌人的层层围堵,硬生生缩水到1949年初只剩二十来万。一个兵团得七八万人起步,这点家底勉强够三个兵团的份儿,哪还有闲工夫挤出第四个?渡江战役一打响,二野反倒扩到三十八万,中央军委眼看有机会,就打算拿中原军区的江汉、桐柏、鄂豫三个军区部队凑九万人,建个第六兵团归二野管,陈再道本来是要当司令员的。可国民党那边败得太快,二野自己伤亡没那么重,压根儿不用额外补兵团来分担。结果呢,六月一过,这三个军区的部队直接并到湖北军区去了,第六兵团的计划就这么泡汤了。 转到三野的第十一兵团,这边儿计划是山东军区的地方部队加三十二军,合起来九万三千多人,许世友本来定为司令员。可许世友那时身体状况不佳,正在后方调养,三野的其他干部像陶勇、王碧成这些人,虽然打过不少硬仗,但要扛起兵团级别的担子,资历上还差口气。渡江后,三野推进得顺风顺水,除了上海那场巷战打得狠,其他地方基本是追着溃军跑,没必要再多一个兵团来分担任务。上海外围的激战是真激烈,但整体上看,三野的兵力分配已经够用。第十一兵团的方案就搁置了,三十二军转手划到第十兵团里头。 四野的第十六和第十七兵团,说起来最有战略味道。四野南下入关时,已经百万大军在手,猛将如云,兵源也足得很。李天佑和黄永胜本来是要分别当这两个兵团的司令员,四野原有四个兵团,每个管二十万人,占全军近三分之一的份儿。平津战役一结束,四野接着南下追白崇禧集团,部队长途奔袭,抽不出骨干来建新兵团。更关键的是,中央军委得平衡各大野战军的实力,避免谁家太肥了闹出“山头主义”的麻烦。四野自己也识大体,主动压着兵团总数不涨,第十六、第十七就这么没影儿了。这不是小事儿,体现了高层对军队建设的长远眼光,四野的克制,让整个序列更匀称,也为后来的全国统一铺路。 这些空缺番号的背后,其实是解放军在战争尾声的灵活调整。原计划二十个兵团,听着气派,但战场上哪有那么多刚性指标?二野从大别山的低谷爬起来,三野稳扎稳打,四野大局为重,每家都有自己的算盘,却都服务于大局。整编不是纸上谈兵,而是结合实际的活学活用。渡江战役后,国民党防线崩得像多米诺骨牌,解放军的推进速度超了预期,部队不用再层层设防,就能直捣黄龙。这四个兵团的缺席,省下的资源直接用到现有序列的强化上,让十六个兵团的战斗力更集中。 当然,整编的余波没那么快散去。解放战争后期,陈明仁在长沙起义,部队整队接收;陶峙岳在新疆、董其武在绥远相继跟上,这三支国民党部队被编成第二十一、第二十二、第二十三兵团,加上原有的十六个,总共十九个兵团。这下子,番号补得差不多,却又多出三张“意外牌”。1955年授衔时,这十九个兵团的十八位司令员大都上榜,十四个上将,三个大将,第十八兵团的徐向前更是元帅衔。这批人里头,有十八个都参加了授衔,军衔的分布也反映出整编的成效——谁打得猛,谁管得宽,谁就站得高。授衔仪式上,军乐一响,肩章一戴,队伍整齐检阅,那场面虽没亲眼见,但想想也热血沸腾。