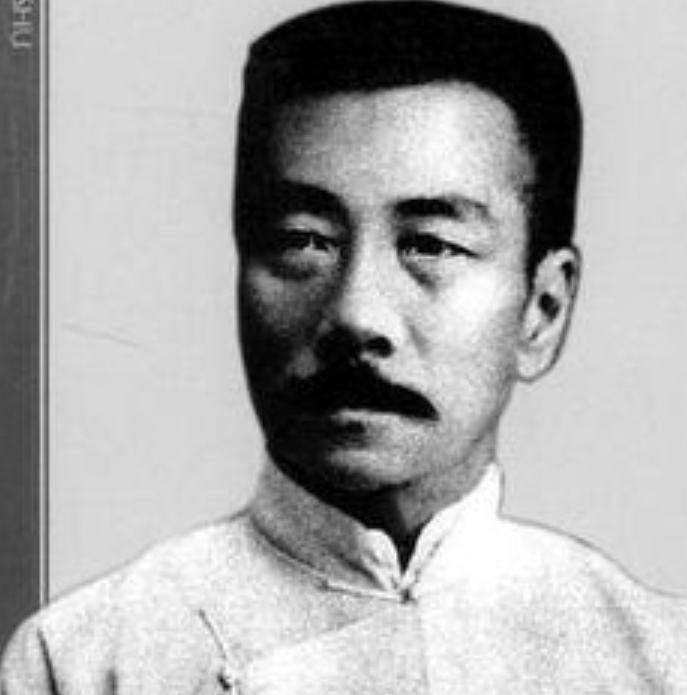

根据李大钊的女婿贾芝所说。鲁迅(周树人)的弟弟周作人与李大钊的关系非常好,两人相处甚得,无话不谈。李大钊牺牲后,周作人多次帮助李大钊一家人。周作人冒着风险照顾烈士遗孤,收留李葆华、李星华兄妹在自己家里躲避。后来,周作人又出面帮助支持李葆华前往日本留学。 1920年代,北京北大红楼的地板缝里经常卡着沙土。有人说,那是从讲台上落下的,带着油墨味。也有人说,那是从讲义夹缝里抖出来的,一点点灰,混着潮气。李大钊常常穿着长衫,风风火火往讲堂里走,袖子一甩,板书一下写满整黑板。声音大,句子短,抬头看人,说话不拐弯。他讲社会主义,讲布尔什维克,学生们都听得直起身子。 周作人就在隔壁教室,讲的不是那些。他讲古文,讲日本诗,偶尔还讲讲翻译的难处。手上翻着书,语速慢,偶尔夹两句调侃。学生喜欢他那种平静里的锋利,觉得他不像个教授,更像个街头老头儿,嘴毒却懂事。 两人有时候课后一起喝茶,不多话,各倒一盏。李大钊说起俄国革命,眼睛发亮;周作人不接话,只是点点头,说:总归得有人先试试。两人算不上知己,但投得上缘分。私下交往不多,碰面也不热情,但彼此清楚对方不是泛泛之辈。 李大钊被捕那年,北京的天也阴。四月的风刮得人睁不开眼,传单像落叶一样满街飞。李家的门一天比一天冷清。四月二十八日,行刑那天没人敢站在街上,只敢躲在窗后听动静。 几天后,李葆华和李星华兄妹到了八道湾。是周作人把他们接进家的,没声张,甚至没让邻居知道。那时候,谁家藏着烈士的孩子,等于把绳套往自己脖子上套。可他还是接了。 孩子们住在后屋。不大,一张炕,一个木桌。窗户糊的是旧报纸,角落还透风。李星华晚上不敢睡,怕有人踹门。她揣着父亲留下的钢笔,一晚上都不撒手。钢笔不值钱,但她说那是她爹临走前唯一塞给她的东西。 周作人不怎么说话。做饭的照常做,孩子们吃什么他也不挑。只是有时候胡同里响起马蹄声,他会停下手里的书,起身把屋门轻轻关上。那时候,家里连水缸边的猫都不敢出声。 警察来查户口那次,是最紧的一回。人来了三四个,站在院里问东问西。周作人没慌,照常倒茶、让座。他提起书架上的几本日本书,说这些要是要封,麻烦留下一本。警察盯着他半天,转身走了。后来谁都没再提这事。 兄妹俩在周家躲了一个多月。后来,通过朋友安排,李葆华准备去日本。手续复杂,得换名字,得走关系,还得有路费。周作人出了钱,没说多少,也没提要还。他把一张银行本票夹在一包干柿饼里,递给李葆华。船开的时候,港口风大,谁也说不清那天的情绪。李葆华下跪,没磕头,只是低着头不说话。周作人站着没动,只是扶了扶帽子。 这事之后,周作人没提起过。别人问,他也不多讲。 几年过去,1933年,李大钊公葬那天,周作人出现在送葬队伍里。没穿礼服,没戴袖章,就在后面默默跟着。街头有人喊口号,有人举横幅。他一个字没说,只走路。有人认出他来,想靠过去说几句,被他摇手挡了回去。 之后的十来年,北京换了天。日本人来了,旧友散了,学校散了,街上的传单换了口号。周作人留了下来,进了文化机关,成了不少人口中的“文化汉奸”。 这话传到延安的时候,李葆华已经是干部。他拿着报纸愣了半天,没说话。别人问,他只说了一句:他以前帮过我。然后就不再提了。 后来有人说,抗战时期,周作人也藏过几个学生。有人说他是为了自保,有人说他还有点良知。审判时,他自己说,他没害人,也没写一篇鼓吹敌人的文章。他说,自己只想让学校别关门。没人信,也没人完全不信。 李星华一直没在公开场合提起周作人。但她的日记本里,有一张旧的浮世绘书签,是那年在八道湾他给她的。她没写这书签的来历,也没写感想。只是把它夹在那一页,几十年没动过。 有人翻出周作人写给朋友的一句话:“乱的时候,谁也别太讲理,护得住几个人就是福气。”这话真假难说。也有人说,他这是给自己找台阶下。可有些人听了,心里却发沉。 人做了什么,不总能留名。没做什么,也可能被记很久。 八道湾那棵枣树,后来还是年年开花。枣子熟的时候掉在砖地上,砸出一个清脆的声响。麻雀吓得飞起来,飞了一圈,又落下。风一过,枣叶哗哗响。声音轻,却能一直响到屋里去。