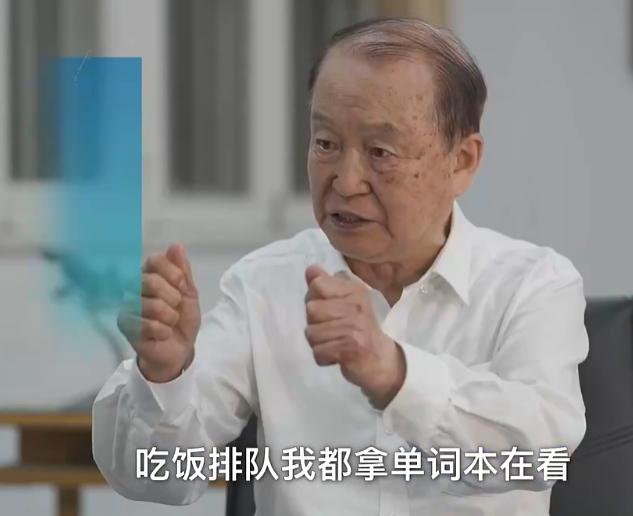

[微风]85岁的中国工程院院士贲德在接受央视采访时表示:五十多年前,为了看懂外国文献,原本只学过俄语的他,不得不从零开始啃英语。那时吃饭排队,他口袋里揣着单词卡;上厕所的几分钟,他也要翻一翻。别人听起来会觉得辛苦得不可思议,可对他来说,这只是科研逼出来的日常。 上世纪六十年代,中国科研条件远远谈不上优越,想做雷达研究,手里的资料却稀稀拉拉,最关键的原理都掌握在别人手里。 如果不看懂英文文献,就等于什么都做不下去,贲德所在的小组等着突破口,而他只会俄语,没有退路,只能硬着头皮学起。 短短两个月,他啃下了最重要的一批资料,翻译速度快到让同事都惊讶,正是他咬牙撑下来的坚持,保证了团队没有落后太多。 其实回头看,贲德的成长并不算特殊,五十年代,他在长春郊区上中学,常要走几十里路去上学,风雨再大也没停过课。 没有补习班,没有额外条件,他靠的就是一股“不能掉队”的劲头,这股子脾气,后来陪他一路走进大学。 原本他学的是电机,因为国家需要,被分去做无线电工程,从那一刻起,他和雷达结下了不解之缘。 真正投入科研后,他遇到的困难远比想象大,那时国内基础薄弱,设备不全,很多实验条件只能自己想办法去凑。 七十年代,他常年在雷达试验场里一待就是大半年,夏天湿热闷人,蚊虫咬得满身是疤,冬天零下二十多度,他和同事们蜷在山洞里住,呼出的白气几乎能结霜。 这样的环境换别人早受不了了,但他总是第一个到实验现场,最后一个离开。 这样的拼命姿态,换来了一个个技术突破,别人看到的是新设备的亮相,却很少有人知道,他在基地里常常熬几个通宵,几个月瘦十几斤,甚至落下心脏问题。 在同事眼里,他像是不会累的人,总能咬住进度不放。 也正因为有像他这样的科研人,中国雷达技术才一点点站了起来,逐渐追上世界水平。 后来,他拿到了不少荣誉,被授予院士称号,也成为业内公认的大师,但他自己从来不以为意,总说:“差距还在,得继续追。” 在他心里,没有什么“满足”,就像当年背单词时的状态一样,驱使他前进的始终是那股紧迫感,雷达等不了,时代拖不得,个人可以选择退,但国家的需求不容停下。 今天的我们,学习环境早就不同,手机点开软件就能查单词,世界信息也触手可得。 可对比那一代人,缺的不是工具,而是那份拼命用上的心气,当年贲德没有退路,只能往前顶,而正是他们的硬撑,才奠下了我们今天的科技根基。 所以当我们享受这个便利时代时,更该记住那些背影,贲德这一代人,用一辈子的努力,把国家的科研推上一个又一个新的台阶。 或许我们很难完全复制他们的经历,但至少应该怀着尊重,知道今天的舒适是他们一步步拼出来的。 【信源:大国院士:“千里眼”的守望者贲德——新华社】

Achilles

致敬中国军工英雄!