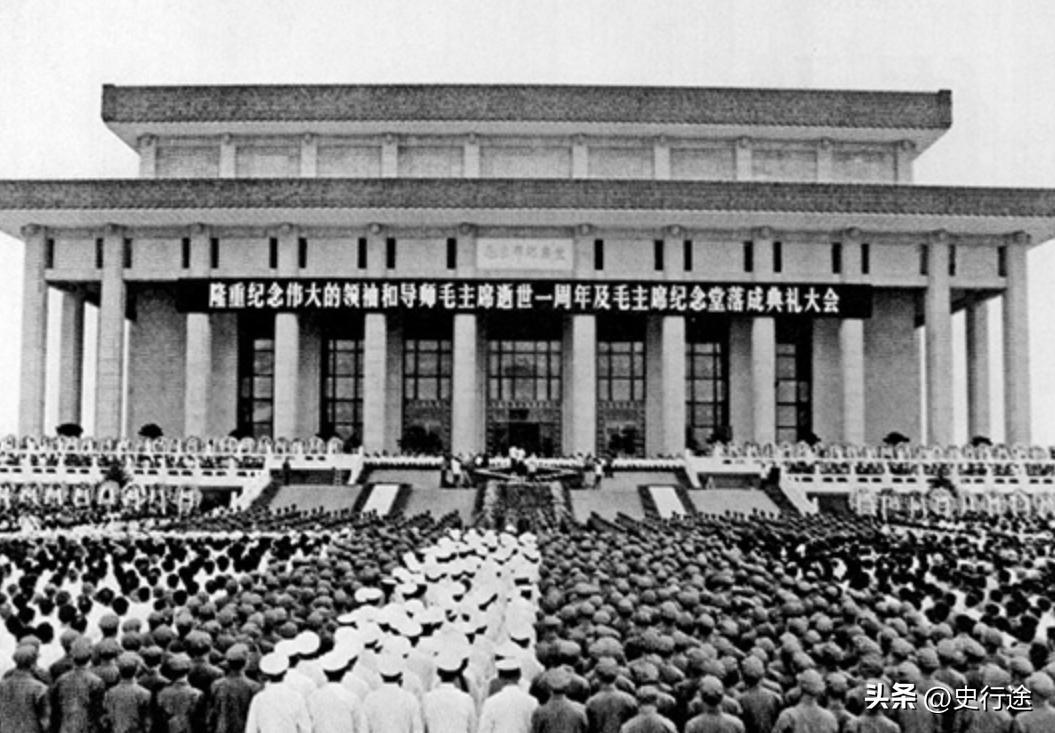

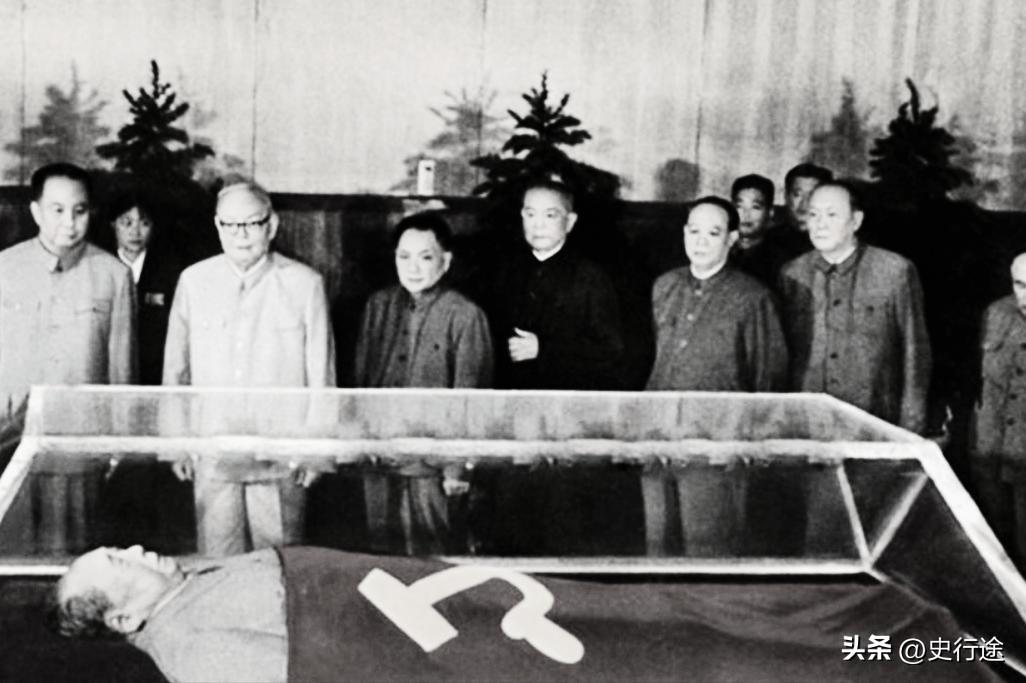

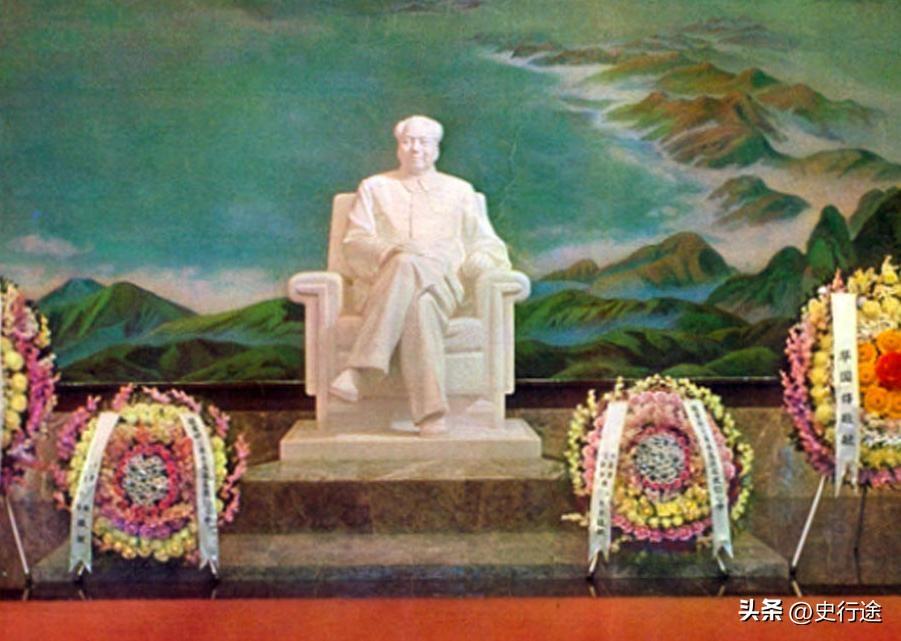

1976年华国锋虽然确定了永存毛主席遗体,但有个大问题没有解决,按照中国人思维,坟墓要建造在偏僻安静、有树有水,鸟语花香的地方,那么纪念堂建在哪里最合适呢? 1976年9月,毛泽东逝世的消息广播一出,全国一下子静了。 街道、工厂、机关单位,哪儿哪儿都没了声音。很多人一听完广播,站在原地,脸上没表情,也不说话。过了好几分钟,有人开始抽泣,有人开始擦眼泪。 也有的,什么都不说,往家里走,门一关,坐下了才哭出来。 没过多久,中央作出决定,要在北京建毛主席纪念堂。 骨灰不火化,遗体要保存。这事一宣布,社会上议论也有,声音不少。有人支持,说毛是开国的第一人,得留下来;也有质疑的,说毛生前反对搞大工程,不愿意铺张。 但那时候的大局,不允许太多杂音,中央定了,就得干。 地点选在哪儿,是个难题。 一开始考虑过湖边,想搞个安静点的地方,也去山上看过,想着高点有气势。 但走了一圈都不合适。 湖边太冷清,山上太远,毛这一辈子没离开过人堆,把他放得太远,总觉得不对劲。 最后选了天安门广场。 那里人最多,事儿也多,节日游行、国庆升旗,都是在那儿。 把毛放那儿,不用多说,意义就明白了。 人群、旗帜、庄严,象征在。 纪念堂就盖在纪念碑和正阳门之间的位置,精确量了距离,保证对称。讲究的是气场,也讲究的是“正”。 纪念堂的高度不能太高,压不过纪念碑,也不能太矮。得遮住正阳门,又不能抢戏。 最后定在33.6米。建筑结构是方正的,讲究稳。 门朝北,有人担心群众开大会会背对它,后来调整了广场布局,让人流自然地围着它走,面向它,敬它,不会尴尬。 施工队很快就组起来了,李瑞环带队。 1976年11月,动工,工地上机器声一天都没停过。 北京那年冬天特别冷,工人们穿着棉衣、戴着耳罩,在广场上一干就是一夜。 灯光打得老亮,夜里和白天没啥区别,有人手冻裂了,有人打桩打得耳鸣好几天。但没人喊苦,全是咬牙干。 石材主要从房山那边拉过来,汉白玉用得多,雕像、栏杆、墙面,都得统一色调。 拉石头的卡车一趟趟跑,一路尘土飞扬,司机脸上全是灰。雕刻那块“奠基”石的老工匠顾士元,那一夜站在石头前不吃不喝,敲了七八个小时,第二天早上,两个字刻完,人也累瘫在板凳上。 纪念堂的整体布局很快成型,到了1977年5月基本完工。 八月,水晶棺运进大厅,九月九日,正好是毛逝世一周年,纪念堂正式开放。 开馆那天,北京天阴,广场上站满了人。 穿军装的、穿干部服的,还有老百姓,都戴着白花,队伍静静地排着。 北大厅里,一尊汉白玉坐像放在正中,毛穿着中山装,腿搭着腿,脸上带着点笑。 有人觉得那动作不够庄重,但后来没改,因为身边人都说,毛平时就是这么坐着,随意,真实,不装。 雕像背后是一幅巨大的绒绣,叫《祖国大地》。 画稿是美院那批人画的,绣活是烟台的女工绣的,四十多个姑娘,一人一块布,一针一线地缝。 绣完后装上墙,色彩看着暖,画面也熟悉,有田野、山川、村庄、河流,像是把整个国家都装进了这座屋子里。 再往里走,就是瞻仰厅。 大理石墙上嵌着“毛泽东永垂不朽”七个金字。 水晶棺静静放着,里头是毛的遗体,穿着熟悉的灰色中山装,身上盖着党旗。空气是恒温的,走进去不冷也不热,但那种肃静感,是所有人都能感受到的。 没人说话,也没人敢说话,鞋底踩在地上都想轻点,生怕打扰了谁。 北门和南门各有一组雕塑。北边叫“丰功伟绩”,南边是“继承遗志”。 石像上都是普通人,有战士,有农民,有妇女,也有孩子,雕得不细腻,但表情到位,硬朗、坚定,不花哨。 外头的游客越来越多,不光是中国人,外国人也来。 有的看热闹,有的拍照,有的真的是冲着这段历史来的。也有人站在纪念堂前发呆,不走,就盯着看。 有人说这是“国家记忆”,也有人说是“政治象征”。但对很多老百姓来说,这就是“那个人在那儿”。 纪念堂完工那年,北京广场重新整了一遍,天安门、纪念碑、人民大会堂、历史博物馆,再加上毛主席纪念堂,组成一个整体。 说是中轴线,但谁都知道,这不是地理意义上的中线,是一条历史线,是国家从哪里来,要往哪里走的线。 几十年过去了,有人说纪念堂是那个时代的遗产,也有人提议该不该保留。 这话年年有人提,但纪念堂还在,没动。 2024年,北京中轴线入选世界遗产,纪念堂也算上了。这层身份一加上,说改更难了。 今天再走进那儿,天还是蓝,广场还是大,人还是多。 纪念堂还是静静地站在那儿。 门口的武警一动不动,游客排着队慢慢进去。 旗帜在头顶飘,风吹得衣角乱摆。有小孩不明白,大人就低头跟他说:“这儿是毛主席的纪念堂。” 没人再喊口号,也没有人唱歌,走进那里面,气氛就自己变了。 哪怕一个没经历过那个年代的人,也会在那片空间里放慢脚步,不知怎么的,就想安静一会儿。