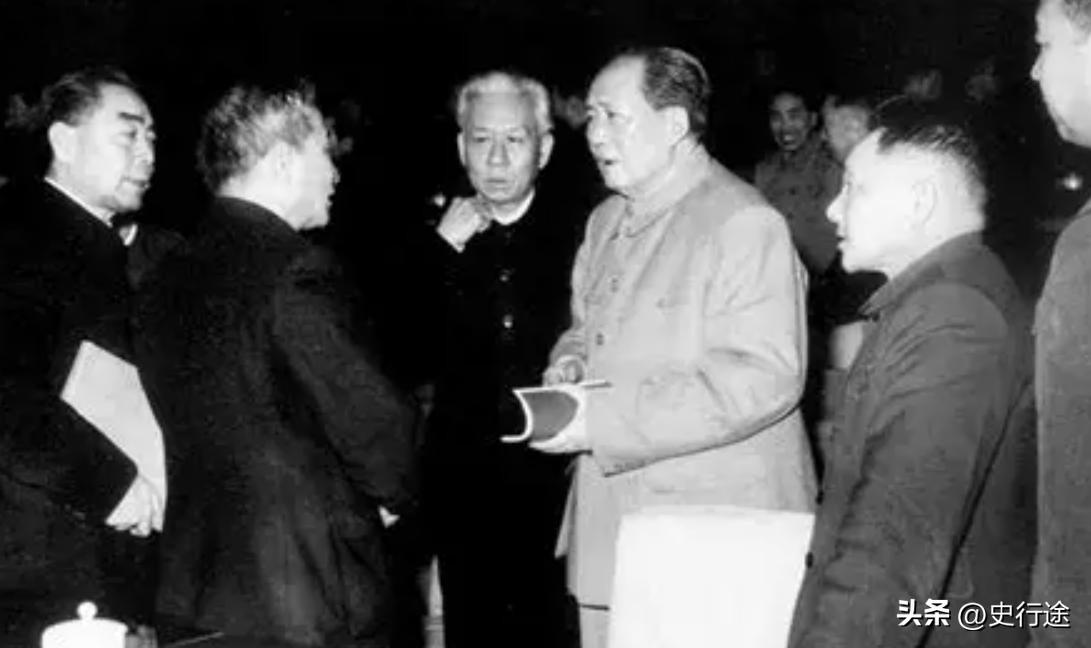

陈云直言:"除了毛主席,我们党里头没有第二个人写出这样好的著作!"陈云曾比较全面而又有重点地评价了毛主席的历史功勋。他指出:"从遵义会议到抗日战争胜利,毛泽东同志的一个无可比拟的功绩,是培养了一代人,包括我们在内的一大批干部。现在这些人在全国各个岗位上都担负着重大的责任。这是一件极大的事情。" 说起来,两人打交道的时间挺长。 从1933年开始,他们就搭上了关系。那时候陈云刚从上海到苏区,对毛了解不多,只听说过一些风言风语,甚至带点贬义。但见了面之后,发现这人不一样。 他说话慢,节奏稳,思路清楚,不空讲道理,讲的都是解决问题的法子。 没几天,陈云的态度就变了,对他有了信服。 后来打仗吃紧,情况越发复杂。1934年红军被迫长征,一路上丢兵折将。 走到遵义,党内的争论到了顶点。那次会议,陈云全程在场,能感受到那种空气都凝住的紧张感。 他在会上支持毛泽东,这不是情绪问题,是现实判断。 他知道继续让教条那一套指导前线,部队迟早完蛋,而毛泽东看问题的方式明显不同,更接地气,也更懂兵。 遵义会议后,陈云被派去莫斯科,向共产国际汇报。 他在报告里提到毛泽东,说这人军事能力强,已经成熟了。 那是个关键节点。他在报告里没堆词藻,也没怎么吹,就是把事实摆上去。这份报告后来成了莫斯科对毛泽东看法转变的依据之一。 1936年,他写了《随军西行见闻录》,讲长征的事情。 那不是那种歌功颂德的写法,都是亲眼看到的。讲路怎么难走,人怎么死的,还有领导人是怎么带着队伍咬牙撑下来的。 他写毛泽东,说这人判断准,能稳住人心。 话不多,但读的人都知道分量。 后来到了延安,两人有了更多机会接触。 毛泽东提倡“实事求是”,这句话陈云听进去了。他根据这个提法,提炼出自己的工作方法,十五个字:“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”。 在干部队伍里传得很广。 这不是口号,是他一边干活一边总结出来的,尤其在组织和财经方面,实用得很。 到了建国初期,全国一片烂摊子,经济特别乱。 物价飞涨,财政紧张,老百姓日子不好过,陈云当时负责财经,整天泡在会议室,眼睛都熬红了。 他提出一套办法,控制物价、整顿金融,慢慢地把局面稳住了。 毛主席听了汇报后,说了一句特别重的话,说这场仗不亚于淮海战役。这不是随口一说,是从心里认可。 1956年,毛主席在中央会议上点了四个副主席的人选,陈云是其中之一。 他当场评价陈云说,这人稳重、眼光好,能抓住问题的关键。 三年后,他们在火车上谈起经济工作,毛主席又提到他,说“国乱思良将,家贫思贤妻”,把陈云放在能管得了大局的位置上。 一个领导人反复提一个人,说明什么,不言而喻。 “文”那几年,很多老干部都了。陈云也被牵连,但他没被彻底打倒。 毛主席没有完全放弃他,虽然没安排具体工作,但没让他遭最狠的那种打击,这种半遮半护的状态,外人很难懂,但确实存在。 到了毛主席逝世之后,社会上开始有种风气,想一竿子打翻的一切。 陈云没出面喊口号,但他写了一篇文章,题目就叫《坚持实事求是的革命作风》。 里面讲得很清楚,毛一生有贡献,也有错误,不能因为后期的问题就全盘否定。他这话不是为了保毛,而是为了稳定人心、稳定路线。 1978年开中央工作会议,有些人又想挑起对毛的否定。陈云发言了,说评价要区分时期,不能混为一谈他的发言起了作用,会议气氛收住了。 到了1981年,定下了毛的历史地位:功劳是主要的,错误也要指出。这个结论,陈云也参与了,而且起了定向作用。 陈云后来谈毛主席,总结了五点。第一,毛培养了一大批干部;第二,他在抗战时期制定了很多有效的政策;第三,提倡学哲学,让全党思路统一;第四,提出一整套理论和实践路径,推动革命成功;第五,他的威望是靠几十年奋斗换来的。这五点,没有大词,全是干货。 他也说过,不能回避错误。 但就事论事,把事情说清楚,不搞情绪化。 这种态度,在那个时期非常难得,要么一边倒赞美,要么一边倒否定,很少有人像他这样冷静。 1983年,他为《毛泽东题词墨迹选》题写书名。 这事没大张旗鼓,就是提笔写了几个字。没花头,没口号,就那么平静地写完,交出去。 但那几个字,是他几十年和毛主席共事、观察、判断之后留下的态度。 回头看,两人共事的时间不短,经历的事也不少。 有合作,也有分歧,但基本的信任一直在。 陈云从不盲从,他是那种认准了才跟着走的人,毛主席,他认过,而且是认得很死。 他们这一代人,说话不绕,做事靠实。 该肯定的肯定,该批评的批评,没有那么多修辞,也不靠包装。他们留下的,不只是话,更是一种判断问题的方式。