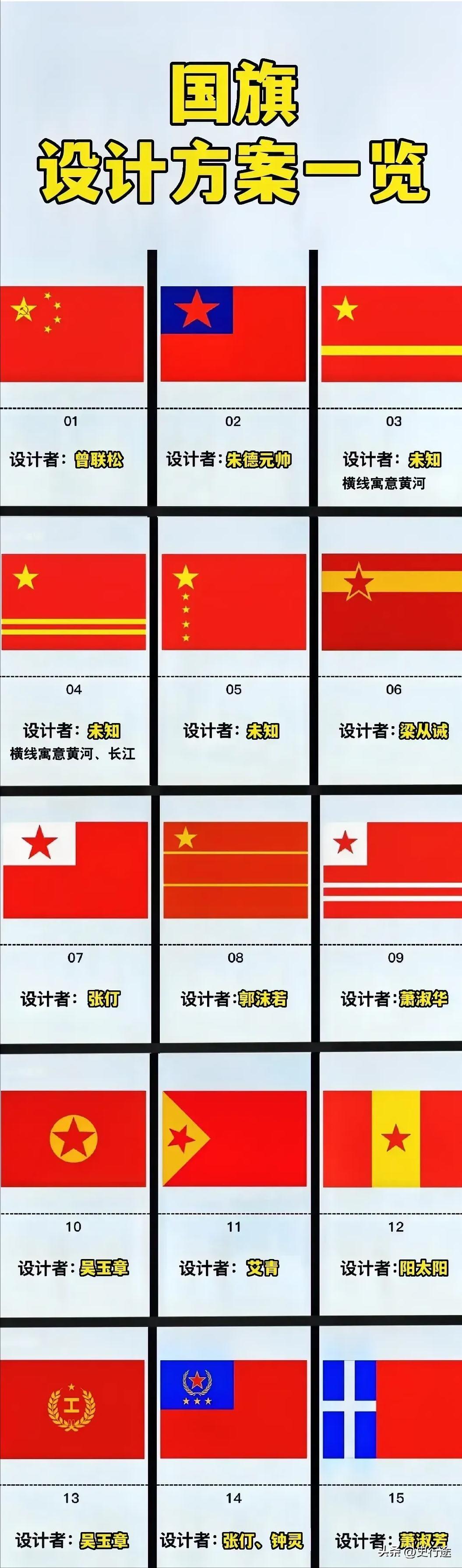

朱德设计的国旗:没选上 郭沫若设计的国旗:没选上 在选国旗这件事上,并不是说谁的名气大,谁设计出的国旗就最有权威性。 那年北平还没改名,北京这个名字虽然写在纸上,但老百姓嘴里一时半会儿还转不过来。 街上尘土多,墙上贴着新的口号,天还没转凉,政协那边忽然放了个消息出来,说要征集新中国的国旗设计。 征图的消息一传出去,全国热闹起来。 火车一趟趟开进北平,邮包一袋袋送进机关大院。不光是美术学校的学生动了笔,工厂里、农村里、部队里,都有人寄稿子来。有的图纸折得整整齐齐,还有人直接在烟盒背后画了就寄。 一共收了多少?快三千,还是三千出头,数不太一致,总之多得翻不过来。 图案千奇百怪。 有的画上了锤子和镰刀,有的画着稻谷、长城、星星、太阳、河流。 还有的稿子看不太明白什么意思,评委们围着那张纸看了十几分钟,最后有人嘟囔一句,“可能是种田的田吧”,大家就不说话了。 那时候不是谁有名谁就能被选上。 朱德送了一份图,画面挺整齐,左上角有一块蓝色,说是代表天空。郭沫若也有设计,颜色多,看上去挺热闹。艾青的设计,有人说像信封,也有人觉得挺有意思。 可这些稿子都没被直接挑出来。 第六小组把所有图纸都编号,不让评委知道是谁画的,一律用代号。 选稿靠图本身,不靠人情关系。 过了一阵子,有一组设计图被放在了评委桌上,说是“复字第1号”。红底,一颗大五角星,下面横一条杠。图纸旁边写着解释,那道杠象征黄河。如果加两道,就是黄河和长江,加三道,就加上珠江。 简单、清楚,逻辑通顺,不少委员觉得这个可以。 讨论了一轮,有人表示这个设计挺好,代表国家大江大河,是文明的根。 但张治中坐在那儿,一直没说话。他盯着那张图看了一会儿,说:“这几道杠……不太像是河,更像是把土地割成了几块。”这句话一出口,会场一下就静了。 大家没说话,有人点头,也有人皱眉。 横杠是好意,可要是看着像“切割”,那问题就大了。那个时候,新中国刚成立,最怕别人说这个国家是拼起来的,怕有人说这里不连着那里,怕有人在旗子里看出不团结。 那之后,“黄河旗”这套方案就慢慢退下去了。 讨论还在继续。有的图案太复杂,一面旗子挂上去,远远一看像乱麻;有的图案太抽象,看不懂;还有的太西化,不像中国自己的样子。 直到有一天,第六小组收到一份从南方寄来的设计稿。纸不新,角上卷着,编号“复字第32号”。设计挺简单,红底,一颗大星,四颗小星围着排,星角全朝着大星的中心。没有横杠,没有复杂的构图,就那么几颗星,位置清楚。 评委把图纸摊在桌上,围过去看了半天。有人说,这个整洁,也稳。再看说明,大星是共产党,小星是工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级。结构上没问题,意义也对。有人说像围绕,有人说像团结,还有人说这种没有连线的构图,反而自然。 但大星里面画着镰刀锤头,这又让人犹豫了。苏联的旗子里也有这个,要是新中国的国旗也这么画,会不会太像?有人建议干脆把锤头镰刀拿掉。图案没变意思,反而更干净了。小组那边照这个改了一版,印出来重新看,果然舒服多了。 这份“复字第32号”就这样被放进了候选的最后一排。 9月25日晚上,中南海丰泽园那边灯还亮着,毛泽东和周恩来叫了几位委员,一起再看图纸。毛泽东先说了一下之前那面“黄河旗”的情况,说分歧太大,几条横杠看着不够圆满。接着他把32号图摊开,说,“你们看看这个。”说完他又补了一句,“大星代表党,小星是人民,结构清楚。” 屋里没人出声,但能看出来,大家在点头。 第二天再讨论的时候,这份设计已经基本没什么争议了。 9月27日,政协会议上正式通过,五星红旗成了国家的正式旗帜。图样和制法随后登上报纸,红底、五颗星、比例、色号、排列,全写得明明白白。10月1日开国大典,天安门广场第一面五星红旗缓缓升起。国歌响起,人群看着那面旗子往上升,没人出声,也没人动,全盯着那一抹红在天上展开。 没人提起复字几号了,也没人再讨论谁的图没被选上。三千多幅设计,最后留下一面。不是最花哨的,也不是出自最有名的人。是一份普通得不能再普通的稿子。设计者叫曾联松,浙江人,不是画家,也不在文联,在一家公司上班。他没特意宣传自己,稿子被选中那会儿,他还在上班呢,过了好几个月才知道自己画的成了国旗。 这事儿挺中国的。不是谁说了算,也不是谁压了谁,而是一群人围着一张纸,反复地看、反复地商量,最后挑出了最合适的那一个。也不是说它最漂亮,但它最稳、最贴合当时这个国家的状态。 现在看,那面旗子天天挂着。大街小巷、学校操场、边防哨所,风一吹,红底金星,照得人心里稳。没人再去想当初还比过“谁的设计更有文化”,也没人拿放弃的方案出来争论了。那事儿已经过去很久,但升旗的画面一直没变。 人站在广场上,风从西边吹来,旗杆顶上的红布展开一点,再展开一点。那种声音不是响的,是轻轻的,却让人记住很久。