作为一部开山式的小说史著作,《中国小说史略》(以下简称《史略》)在小说研究史上有着极其重要的地位,相关的研究[1]已极为丰富。

《中国小说史略》

鲁迅当然是了不起的学者,但是他更是伟大的文学家,《史略》本身就有很强的文学性。曹聚仁很早就指出,鲁迅的散文能得“魏晋的神理”[2]。后世亦多有关于鲁迅杂文、小说创作与魏晋文章、魏晋情结之关系的探究[3],但鲁迅杂文、小说多用白话文写就,须知魏晋文章是文言文,与现代文之间到底隔着一层。李长之曾经敏锐地指出,“鲁迅本人写的文言文,清峻雍容,疏宕齐整,也是很有魏晋析理文字风度的。”[4]

如果我们把眼光转向文言写作的《中国小说史略》,鲁迅文章与魏晋文章之间的关系也会变得更加清晰、更加生动。鲁迅《魏晋风度及文章与药及酒之关系》将魏晋文风总结为“清峻,通脱,华丽,壮大”这四个方面,笔者即采用鲁迅自己的提法来探讨《史略》的写作风格与魏晋文风的关系。

刘师培在《中国中古文学史》讲道:“魏武治国,颇杂刑名,文体因之,渐趋清峻。”[5]鲁迅沿用了刘氏“清峻”的提法:

董卓之后,曹操专权。在他的统治之下,第一个特色便是尚刑名。……因此之故,影响到文章方面,成了清峻的风格。——就是文章要简约严明的意思。[6]

所谓“简约严明”,简约是用词简省、严明是意思表达明确、观点论述有力。而《史略》中的清峻风格正在于“简约”和“严明”两个方面。

《中国中古文学史 汉魏六朝专家文研究》

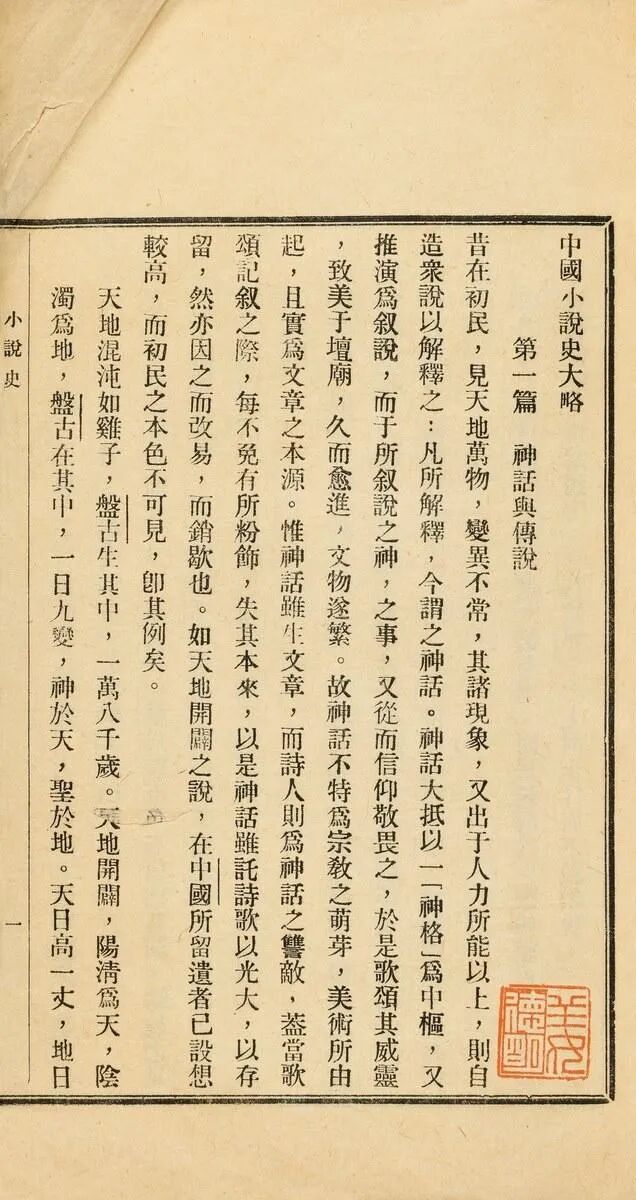

鲁迅在《史略》的多次修订中,始终追求文字的简练,体现出鲜明的“简约”风格。从最初的油印本《小说史大略》到铅印本《中国小说史略》,再到新潮社、北新书局诸版本的修订,直至最终的北新书局再订本,该书在材料不断扩充、论述日趋严密的同时,语言却愈发精练。

兹以油印本《小说史大略》第十三篇“明之人情小说”的开篇段落[7]与1935年北新书局修订本《史略》第十九篇“明之人情小说(上)”的对应文字[8]作一对比:

表1 油印本《小说史大略》与北新书局修订本《中国小说史略》相关段落之比较

油印本《小说史大略》

北新书局修订本《中国小说史略》

明人小说之涉及历史者,若非神怪,即为英贤,而又多偏于武勇,故一方复有述才士之书,以补其阙。其所叙述,虽亦英贤,然大率假立姓名,不必实有其人,盖文士之在史策,常无与显赫之功,而贵人达官之有文名者,又每与风流跌宕不相称,不足为书中主人,故无宁虚造姓名,较便抒写,按其根柢,实亦英贤小说之支流也。

唐人记传中,亦颇有言文人异迹如《游仙窟》,《章台柳传》者,然除《莺莺传》而外,殆与后来之此类小说不相关,倘或相同,亦缘人同此心,因而偶合非必出于仿效矣。惟文翰之士,既无惊人勋业,比拟武人,则所述自不得不以文雅风流功名遇合为主体,以是描写亦渐入于人情。此在唐亦属传奇,宋则隶于小说,又以事迹多始乖而终合,故明人称为佳话,今名之曰“人情小说”。

当神魔小说盛行时,记人事者亦突起,其取材犹宋市人小说之“银字儿”,大率为离合悲欢及发迹变态之事,间杂因果报应,而不甚言灵怪,又缘描摹世态,见其炎凉,故或亦谓之“世情书”也。

平心而论,油印本中关于学术溯源与概念界定的内容并非完全无意义的羡文,但因其偏离“明之人情小说”的主题范围,鲁迅仍果断删削。

鲁迅《中国小说史大略》

事实上,“简约”是鲁迅一贯的作文主张,他曾在答北斗杂志社问时说道:“写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字,句,段删去,毫不可惜。宁可将可作小说的材料缩成Sketch,决不将Sketch材料拉成小说。”[9]

此语本论小说创作,但是这一“宁缩勿拉”的做法无疑在鲁迅的学术写作中得到了进一步的延伸与实践。反观当今学界愈来愈冗长繁复的论述风气,《史略》所呈现得简约风格无疑具有深刻的启示意义。

而在《史略》再版发行的过程中,鲁迅不断精简文辞,斟酌表达,这种对文字的反复打磨则是“严明”的体现。

比如他将油印本《小说史大略》中的“传奇体传记”改为铅印本《中国小说史大略》中的“传奇文”[10],把传奇小说与历史叙事严格区分开来,强化了《史略》中关于唐人“始有意为小说”[11]的学术论断;又把油印本《小说史大略》中的“历史的神异小说”改为铅印本《中国小说史大略》的“神魔小说”[12],使这一概念能够涵盖《后西游记》《续西游记》等完全寓言化的作品,显著提升了术语的准确性和适用性。

这些改动当然体现了鲁迅先生严谨的治学态度,亦来自于他对清峻文风的自觉追求。而经过反复修改的《史略》,本身也符合“严明”的要求:论述上切中肯綮,一针见血,用很少的字,准确地表达观点。

《鲁迅全集》

如鲁迅评《世说新语》“记言则玄远冷俊,记行则高简瑰奇”[13];评《聊斋志异》“用传奇法,而以志怪”[14];评《儒林外史》“秉持公心,指擿时弊”[15]等等。

这些精炼的论断,因其精准性而成为学界定评,至今仍被广泛征引,正得益于《史略》清峻的文风。值得注意的是,这种独特的学术风格,与《史略》作为北京大学课堂讲义的文体属性高度契合。

在鲁迅所处的民国时期,“讲义体”并非简单的课堂材料汇编,而是具有明确的学术规范。《史略》卷首《序言》就明确说:“三年前,偶当讲述此史,自虑不善言谈,听者或多不憭,则疏其大要,写印以赋同人。”[16]

这与蔡元培在《就任北京大学校长之演说》中所强调的讲义编写原则颇为一致:“以后所印讲义,只列纲要,细微未节,以及精旨奧义,或讲师口授,或自行参考,以期学有心得,能裨实用。”[17]即“讲义体”要清峻实用、简约严明,避免借题发挥;语言上简省,意思上明确。

这其实与“讲”本身这种有讲解有解释的特殊的对话式的读者接受方式有关。在讲授过程中,作者(讲授者)具有完整的文本解释权,借题发挥的内容可以体现在口头讲授中,而无需出现在文本里。

有趣的是,这种“讲—听”的传授方式在魏晋时期也是十分盛行。“讲义”一词最早见于西晋陆云“宾友嘉客,讲义于前”[18]的说法。这里的讲义是讲授经义的意思,与当时的玄谈风气直接相关。

熊礼汇在《略论魏晋文风擅变的文化动因》中总结过魏晋清谈对论体文的影响:“清谈讲究‘辞约旨达’,重‘简至’之美,带来说理文的章法严密、语词峻洁,而无辞句缴绕、义不可通之弊。”[19]

因此,从文体发展的历史脉络来看,无论是魏晋说理文还是鲁迅的《中国小说史略》,其不枝蔓、不游离、清峻扼要的特点,都遵循了“讲义体”的核心规范,共同构成了清峻文风的典型特征。

鲁迅《古小说钩沉》手稿

刘师培认为“建武以还,士民秉礼,迨及建安,渐尚通侻。”[20]曹丕记载当时的情境为:“户异议,人殊论;论无定检,事无定价”[21],魏晋时期,世人打破了两汉经学思想体系,进而在思想上呈现出多元化特征。

鲁迅则进一步发展了了“通脱”的内涵:

通脱即随便之意。此种提倡影响到文坛,便产生多量想说甚么便说甚么的文章。更因思想通脱之后,废除固执,遂能充分容纳异端和外来的思想,故孔教以外的思想源源引人。[22]

也就是说,“通脱”就是打破固执,是固执的反面,表现在文学上就是“想说甚么便说甚么”的创作风气。

《中国小说的历史的变迁》日文译本

民国时期有一种耐人寻味的现象:小说批评领域同时存在着两种相互对立的固执倾向。一方面,儒家教化传统将小说创变成一种固执的功利主义。

所谓“而通俗演义一种,遂足以佐经书史传之穷”[23],由于经典的高文大册往往曲高和寡,需要通俗小说以浅俗化的方式向大众传播历史知识,对百姓施行伦理教化。其目标是“令人为忠臣,为孝子,为贤牧,为良友,为义夫,为节妇,为树德之士,为积善之家。”[24]

另一方面,梁启超发起的“小说界革命”在批判传统小说观念时,又陷入了另一种同样固执的思维模式:梁氏表面上认为“小说为文学之最上乘”[25],但是一味推崇西方小说,而给中国传统小说加上“诲盗诲淫,不出二者,故天下之风气,鱼烂于此间而莫或知”[26]的恶谥。

与之对应,鲁迅《史略》则废除了以上两种功利化固执倾向,表现出一种更加开放的态度。

比如《红楼梦》历来就有“刺和珅”“藏谶纬”“明易象”等解读,《史略》认为以上说法皆“悠谬不足辩”[27],而采取了胡适“自叙传”的观点。

再《西游记》就被清人张书绅依据《大学》演绎而成《新说西游记》,虽不无道理,但是求之过深。

《史略》则坚决反对这一类观点,认为《西游记》“实出于游戏”[28]。而在当时受梁启超影响的一众启蒙思想家看来,《金瓶梅》则是“诲淫”的典型。

胡适即在给钱玄同的书信中这样说:“今日一面正宜力排《金瓶梅》一类之书,一面积极译著高尚的言情之作,……此种书即以文学的眼光观之,亦殊无价值。”[29]

胡适题赠鲁迅《西游记考证》

《史略》对《金瓶梅》的评价无疑超越了当时胡适等启蒙思想家的偏激态度:“作者之于世情,盖诚极洞达,凡所形容,或条畅,或曲折,或刻露而尽相,或幽伏而含讥,或一时并写两面,使之相形,变幻之情,随在显见,同时说部,无以上之。”[30]

足见鲁迅对这部伟大小说的重视与激赏。考虑到《史略》是从大学课堂中来,这种通脱之风无疑更加可贵。

《史略》所体现的通脱气质,与民国初期的时代精神密不可分。这一时期的时代特征恰与魏晋形成历史呼应:帝制崩塌、孔教式微所造成的思想真空,为多元思想的萌发提供了契机。

陈平原对此有过精辟论述:“古代中国散文中,‘富于个性的文字’,只能出现在个性比较活泼的‘王纲解纽’的时代,比如两晋、宋末与明末。”[31]

《中国现代学术之建立》

值得注意的是,鲁迅《在现代中国的孔夫子》曾这样说:“我出世的时候是清朝的末年,孔夫子已经有了‘大成至圣文宣王’这一个阔得可怕的头衔,不消说,正是圣道支配了全国的时代。”[32]。

清末与民国相接,汉末亦与魏晋相邻,正是因为这个原因,汉末孔教末流之可鄙,魏晋思想通脱之可贵,鲁迅也看得最清楚:“在党锢之祸以前,凡党中人都自命清流,不过讲‘清’讲得太过,便成固执。”[33]

而《史略》之所以能够废除固执,建立以文学本体为核心的评价标准,则又与鲁迅所论述的魏晋文风之“华丽”有着内在的关联。

刘师培在考察汉魏文学流变时指出两个重要现象:

其一,“献帝之初,诸方棋峙,乘时之士,颇慕纵横,聘词之风,肇端于此。”

其二,“汉之灵帝,颇好俳词(见杨赐《蔡邕传》),下习其风,益尚华靡;虽迄魏初,其风未革。”[34]

鲁迅整合了这两种文学现象,以“华丽”二字概括之:

……不过到那个时候,于通脱之外,更加上华丽。丕著《典论》,现已失散无全本,那里面说:“诗赋欲丽”……曹丕说诗赋不必寓于教训,反对当时那些寓训勉于诗赋的见解,用近代的文学眼光来看,曹丕的一个时代可说是“文学的自觉时代”,或如近代所说是为艺术而艺术(Art for Art’s Sake)的一派。[35]

鲁迅像

具体而言,鲁迅对“华丽”的阐释包含两个层面:在表现形式上,文学更加注重语言本身的美;在本质特征上,就是文学不再依附于“经”“史”,发现了自己本身的价值。

《史略》的文言表达呈现出独特的艺术魅力,其语言风格最显著的特征在于骈散句式的有机融合。正如鲁迅的老师章太炎先生指出的那样,“头绪纷繁者当用骈,叙事者止宜用散。议论者,骈散各有所宜。”[36]

鲁迅在《史略》中展现出即采用了类似的策略:散句铺陈叙事,骈句点睛议论,二者相得益彰,形成张弛有度的语言韵律。

不暇广举,仅以《史略》第十四篇“元明传来之讲史(上)”论《三国志演义》的一段文字为例:“至于写人,亦颇有失,以致欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖;惟于关羽,特多好语,义勇之概,时时如见矣。”[37]

《鲁迅小说史论文集》

在平和的散句中插入“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”的表达,使行文精粹整饬,既保持了史传的庄重,又赋予文本以诗性的美感。

可以说,《史略》不仅仅是一部学术著作,还是一部有着极高艺术魅力的文学作品,这也与魏晋六朝时期的经典文论《典论·论文》《文赋》《文心雕龙》一脉相承。

从更深一层来说,鲁迅选择小说作为研究对象,本身就是一种“文学的自觉”。须知“小说”与“大达”“大道”对应,其命名本身就有轻视的意味。

小说作为一种文体也一直徘徊在“子”“史”之间:依附于“史”则为“史余”,常因包含虚构内容而被指责说“以致观者往往为所惑乱”[38];依附于“子”则为“小道”,又因体裁琐碎而被轻视说“致远恐泥,是以君子弗为也”[39]。

除了金圣叹、张竹坡等少数批评家外,古代很少有人看到小说作为文学之一种的独特价值;即使金圣叹、张竹坡等人,对小说的表彰也大多是零章片语,缺少系统性和条理性。

但是,鲁迅却为不被传统文人所看重的中国古代小说立史,其态度与清代学者治经治史并无区别,但是又有着现代学者的广博视野与思辨精神。

笔者注意到鲁迅在《阿Q正传》中有这样一段文字:

因为文体卑下,是“引车卖浆者流”所用的话,所以不敢僭称,便从不入三教九流的小说家所谓“闲话休题言归正传”这一句套话里,取出“正传”两个字来,作为名目。[40]

这里所说的“文体卑下”“不入三教九流”当然是自嘲,但是何尝不隐含着鲁迅对传统文学等级秩序的不满?

《鲁迅讲魏晋风度》

作为小说家,鲁迅写作了《中国小说史略》,既是对被压抑的文学价值的重估,更是通过自我确证来实现的“文学的自觉”——这一过程,不仅为传统小说文体正名,更清晰地勾勒出现代小说家身份认知与文学观念的转型轨迹。

相比于清峻、通脱、华丽等脱胎于刘师培《中国中古文学史》,“壮大”来自于鲁迅自己的学术体会:

……曹丕做的诗赋很好,更因他以‘气’为主,故于华丽以外,加上壮大。[41]

鲁迅把“壮大”与曹丕所论的“气”相关联。那么什么是“气”呢?考曹丕《典论·论文》:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。”[42]可见“气”就是就是作者的思想性格反映到文章上形成与之相对应的文学风格。

《曹丕集校注》

事实上,《史略》之所以出现亲近魏晋的清峻、通脱、华丽之风,正是因为鲁迅的思想性格与魏晋士人的性情气质之间有相通之处的缘故。

根据寿洙邻的回忆,塾师寿镜吾“常手抄汉魏六朝古典文学,但鲁迅亦喜阅之,故往往置正课不理,其抽屉中小说杂书古典文学,无所不有。”[43]

1908年,尚在日本留学的鲁迅与许寿裳、周作人等人参加“国学讲习会”,成为国学大师章太炎先生的弟子,章太炎对魏晋之文评价极高,认为其“大体皆埤于汉,独持论仿佛晚周。气体虽异,要其守己有度,伐人有序,和理在中,孚尹旁达,可以为百世师矣。”[44]

虽然鲁迅对乃师“把有句读的和无句读的悉数归入文学”等观点并不赞同[45],但是章氏对魏晋文章的推崇无疑促使鲁迅更加亲近魏晋文风。

前边已经说过,魏晋时代与民国具有类似的“王纲解纽”“思想自由”的特征,不过这些特征未免都是表象。

从根本来说,魏晋与民国都是乱世,三国纷争、五胡乱华所造成的大动乱给敏感的士人以极大刺激,使他们对生命、时代的思考更加深入,让魏晋文学染上一种悲剧的色彩,魏晋士人的生命从根本上是受到压抑的。

一方面以嵇康、阮籍为代表的“竹林七贤”通过佯狂避世、放浪形骸来对抗礼教束缚;另一方面,他们的诗文创作却又隐含着最严肃的生命思考。表面的放达其实不过是“作为悲剧性基调之补偿”[46]。

而在民国时期,列强争斗、军阀混战的局面与魏晋时期本质上是相似的,这使鲁迅在心态和气质上与魏晋士人产生了强烈的共鸣,同样的思考导致同样的苦闷,而这种苦闷成为他文学创作的重要基点,即鲁迅翻译《苦闷的象征》所说的“生命力受压抑而生的苦闷懊恼乃是文艺的根柢”[47]。

也正因如此,刘半农以“托尼学说,魏晋文章”一联品评鲁迅时,鲁迅本人亦深以为然[48]。

《刘半农侦探小说集》

而在魏晋士人当中,鲁迅最为欣赏的无疑是正始时期的嵇康。从1913年至1935年的二十三年间,他反复校勘《嵇康集》达十余次之多[49],可谓倾力至深、用功至勤。

鲁迅曾评价:“嵇阮二人的脾气都很大;阮籍老年时改得很好,嵇康就始终都是极坏的。”[50]这看似批评,实则暗含着对嵇康的无限激赏。

鲁迅自陈:“我的笔要算较为尖刻的,说话有时也不留情面”[51],这与他评价嵇康多么相似!于是,鲁迅在《文化偏至论》中所主张的“掊物质而张灵明,任个人而排众数”[52]的思想立场,与嵇康“越名教而任自然”[53]的行为方式形成了跨越时空的奇妙呼应。而在“气”的指导下,《史略》自然形成了与嵇康“师心独见,锋颖精密”[54]类似的壮大之风。

要之,鲁迅与魏晋文风的精神联结,实为多重维度共同作用的结果:少年时期在寿镜吾私塾接触的汉魏六朝文学埋下了最初的种子;师从章太炎时对魏晋古文的系统认知奠定了理论基础;更为关键的是,在民国乱世中形成的气质与心态与嵇康等人产生了跨越时空的精神共振。

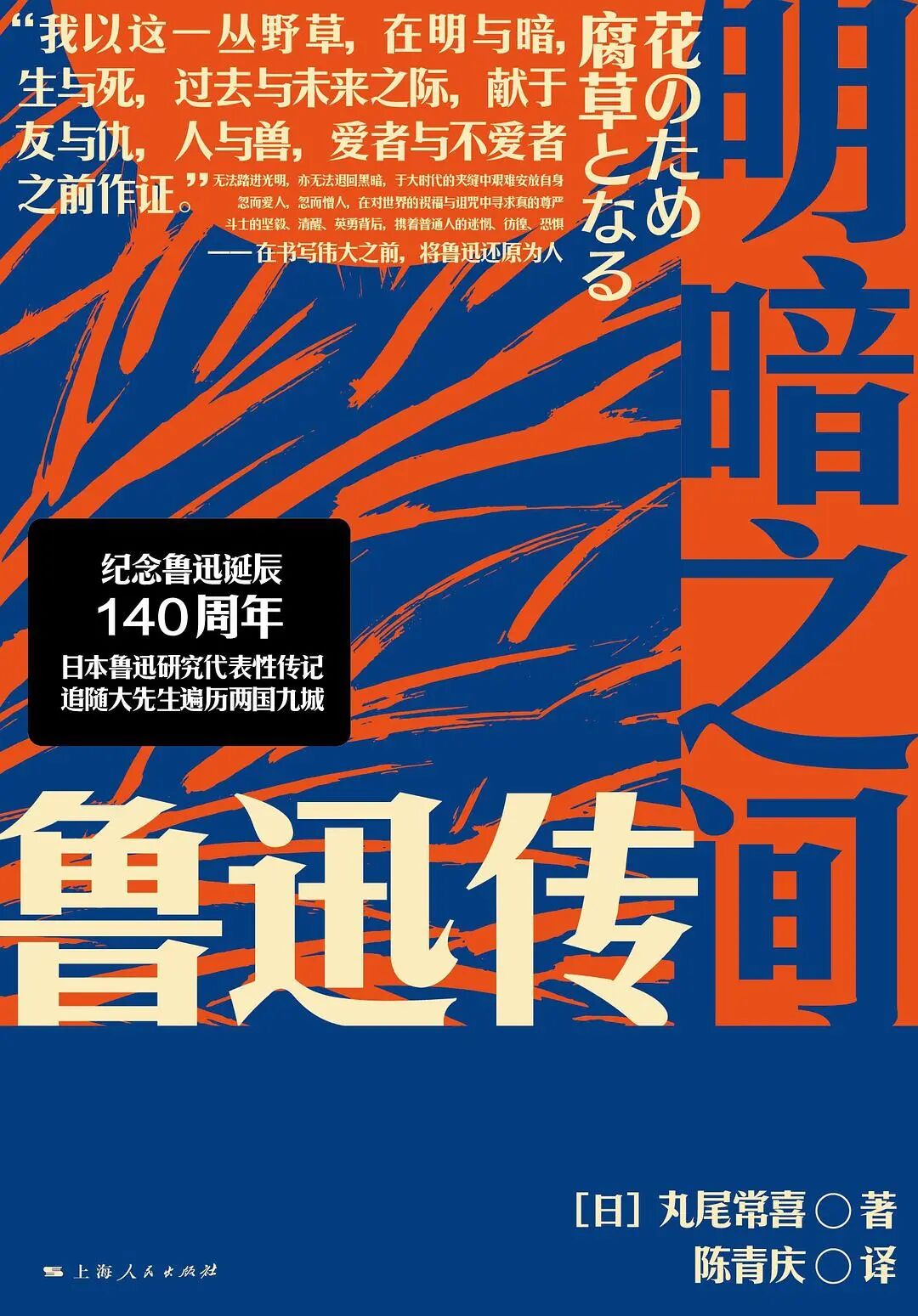

《明暗之间:鲁迅传》

也就是说,《史略》所展现的清峻、通脱、华丽的魏晋文风,正是鲁迅亲近魏晋士人所形成的“壮大”之气的自然流露。

注释:

[1] 参见王瑜锦:《〈中国小说史略〉研究百年述论》,《现代中国文化与文学》,2022年第1期;温庆新:《对近三十年来鲁迅〈中国小说史略〉研究的反思》,《济南大学学报》(社会科学版),2016年第5期。

[2] 曹聚仁:《我与我的世界》,北京:人民文学出版社,1983年版,第399页。

[3] 参见张仲浦:《鲁迅杂文与魏晋文章》,《学习与探索》,1980年第2期;陈方竞:《鲁迅小说的“魏晋情结”:从“魏晋参照”到“魏晋感受”》,《文艺研究》,2004年第5期等。

[4] 李长之:《鲁迅批判》,北京:人民文学出版社,2021年版,第291页。

[5] 刘师培:《中国中古文学史·汉魏六朝专家文研究》,北京:商务印书馆,2010年版,第10页。

[6] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第524页。

[7] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社2024年版,第434页。

[8] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社2024年版,第423页。

[9] 鲁迅:《答北斗杂志社问》,《鲁迅全集》第4卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第373页。

[10] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第187页。

[11] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第175页。

[12] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第380页。

[13] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第157页。

[14] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第479页。

[15] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第497页。

[16] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第51页。

[17] 蔡元培:《就任北京大学校长之演说》,高平叔编:《蔡元培全集》,北京:中华书局,1984年版,第3卷,第7页。

[18] (晋)陆云撰,黄葵点校:《陆云集》,北京:中华书局,1988年版,第156页。

[19] 熊礼汇:《略论魏晋文风嬗变的文化动因》,《人文论丛》,1998年卷。

[20] 刘师培:《中国中古文学史·汉魏六朝专家文研究》,北京:商务印书馆,2010年版,第10页。

[21] 夏传才、唐绍忠校注:《曹丕集校注》,石家庄:河北教育出版社,2013年版,第279页。

[22] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第525页。

[23] (明)无碍居士:《警世通言叙》,黄霖、韩同文选注:《中国历代小说论著选》(修订本),南昌:江西人民出版社,2000年版,第230页。

[24] (明)无碍居士:《警世通言叙》,黄霖、韩同文选注:《中国历代小说论著选》(修订本),南昌:江西人民出版社,2000年版,第230页。

[25] 梁启超:《论小说与群治之关系》,汤志钧、汤仁泽编:《梁启超全集》第4集,北京:中国人民大学出版社,2018年版,第50页。

[26] 梁启超:《变法通议》,汤志钧、汤仁泽编:《梁启超全集》第1集,北京:中国人民大学出版社,2018年版,第66页。

[27] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第525页。

[28] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第395页。

[29] 胡适:《答钱玄同书》,欧阳哲生编:《胡适文集》第2卷,北京:北京大学出版社,1998年版,第34页。

[30] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第425页。

[31] 陈平原:《中国现代学术之建立——以章太炎、胡适之为中心》,北京:北京大学出版社,1998版年,第392页。

[32] 鲁迅:《在现代中国的孔夫子》,《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第325页。

[33] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第524页。

[34] 刘师培:《中国中古文学史·汉魏六朝专家文研究》,北京:商务印书馆,2010年版,第10页。

[35] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第526页。

[36] 章太炎讲演:《文学略说》,诸祖耿、王謇、王乘六等记录:《章太炎国学讲演录》,北京:中华书局,2013年版,第290页。

[37] 鲁迅著,陈平原、鲍国华编注:《〈中国小说史略〉校注》,杭州:浙江人民出版社,2024年版,第321页。

[38] (清)章学诚著,冯惠民点校:《乙卯札记·丙辰札记·知非日札》,北京:中华书局,1986年版,第90页。

[39] (汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷三〇《艺文志》,北京:中华书局,1962年版,第1745页。

[40] 鲁迅:《阿Q正传》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第513页。

[41] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第526页。

[42] 夏传才、唐绍忠校注:《曹丕集校注》,石家庄:河北教育出版社,2013年版,第237页。

[43] 寿洙邻:《我也谈谈鲁迅的故事》,鲁迅资料室编:《鲁迅研究资料》第3辑,北京:文物出版社,1979年版,第225页。

[44] 章太炎:《国学概论·国故论衡》,北京:中华书局,2015年版,第241页。

[45] 许寿裳:《亡友鲁迅印象记》,北京:人民文学出版社,1953年版,第25页。

[46] 袁行霈主编:《中国文学史》第2卷,北京:高等教育出版社,2003年版,第9页。

[47] 鲁迅:《译〈苦闷的象征〉后三日序》,《鲁迅全集》第10卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第261页。

[48] 孙伏园:《鲁迅先生逝世五周年杂感二则》,《鲁迅先生二三事》,长沙:湖南人民出版社,1980年版,第46页。

[49] 赵英:《鲁迅校录〈嵇康集〉》,《鲁迅研究月刊》,1990年第7期。

[50] 鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第532页。

[51] 鲁迅:《我还不能“带住”》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第532页。

[52] 鲁迅:《文化偏至论》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第47页。

[53] (三国魏)嵇康著,戴明扬校注:《嵇康集校注》卷六《释私论》,北京:中华书局,2014年版,第402页。

[54] (清)黄淑琳注,李详补注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》卷四《论说第十八》,北京:中华书局,2000年版,第246页。