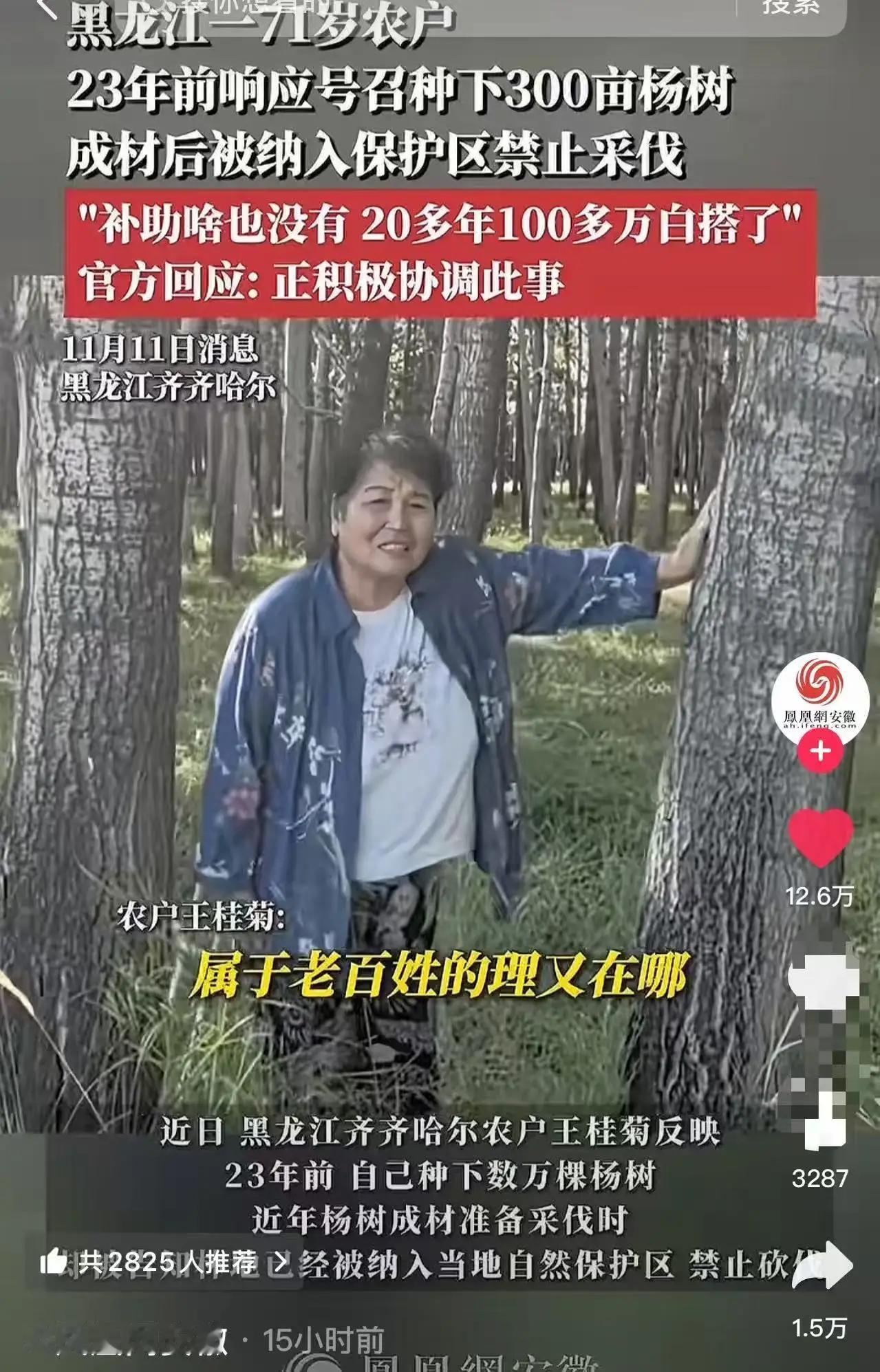

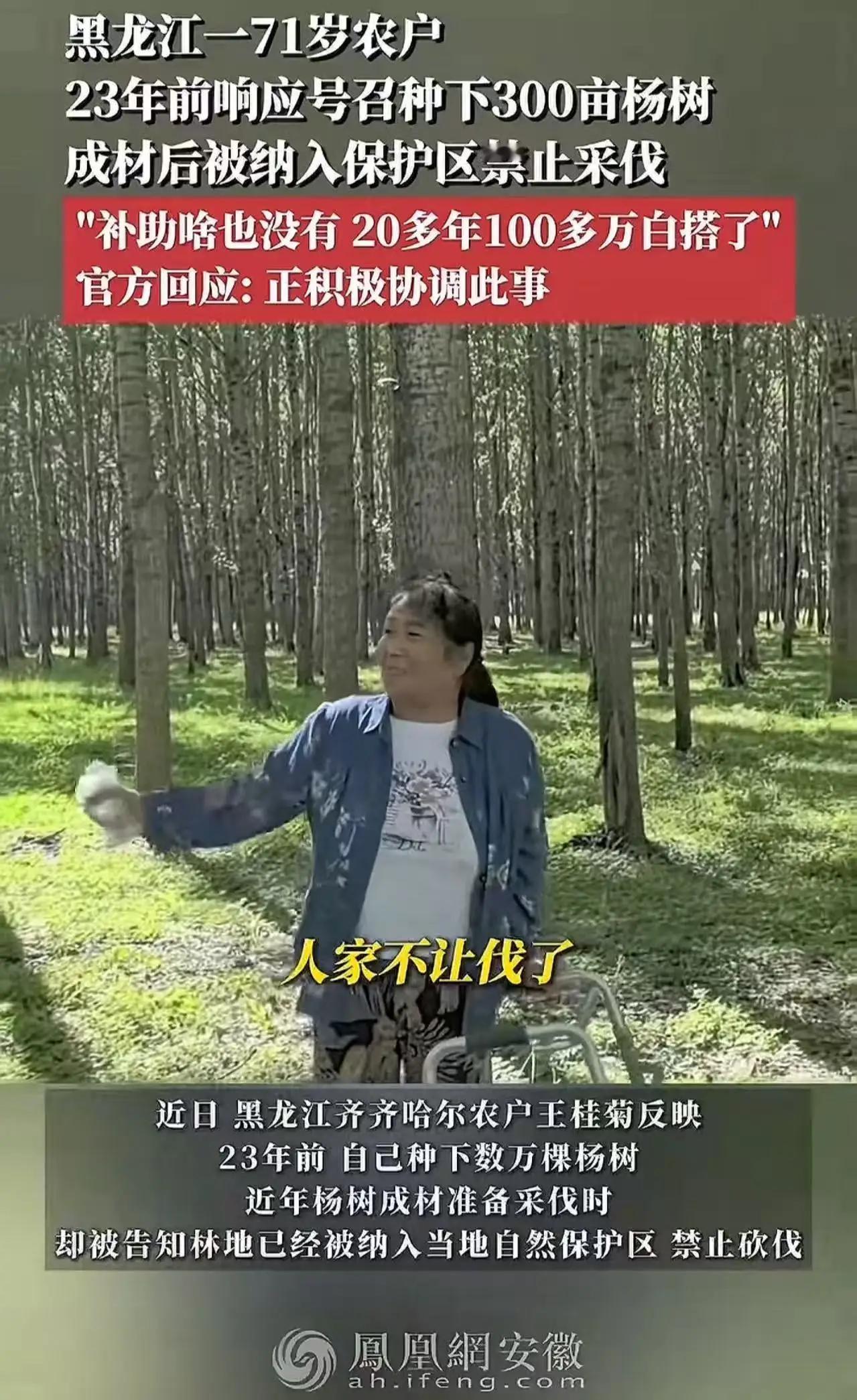

黑龙江icon,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树icon,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 在这片曾经满载希望的土地上,一位71岁的农户用三分之一辈子的汗水,书写了一段关于坚守与梦想的故事。23年前,他响应国家号召,投身植树造林,将心血灌注在300亩杨树林里。那时的他满怀期待,梦想着用绿意点亮未来,用双手筑起一份稳定的生活。然而,命运却在他最得意的时候开了个玩笑。 杨树长成,成材之时,却被划入了保护区。这意味着,他的辛勤付出变成了“禁区”,曾经的希望变成了无声的遗憾。“我投入了20多年的心血,花了100多万,现在却一分钱补助都没有,白搭了!”老人满含委屈,却也满腔不甘。这个故事,折射出许多基层农户的共同心声:他们用汗水和血泪换来的绿水青山,是否真能成为他们的希望?又是否只是一场没有归属感的“牺牲”? 有人说,保护生态是大势所趋,但不能让那些默默付出的人变成“受害者”。他们是守护绿水青山的“无名英雄”,更是国家生态文明建设的基石。政策的制定应当兼顾生态保护与农民权益,让“绿色”不再成为“洪水猛兽”。否则,保护的背后,是否埋藏着一些被忽略的声音?那些为了这片土地付出多年的人们,是否应当得到应有的尊重与补偿? 官方回应也在积极协调中,但只一句“正积极协调”,是否能真正抚平农户的心?或许,更多的关怀与具体措施,才是这场生态保护与农民权益博弈中最需要的答案。毕竟,生态文明建设不是“零和游戏”,而是一场“共赢”的长跑。 这个故事,让我们不禁反思:在追求绿色未来的路上,是否也应该多一些温度,多一些人性关怀?让那些曾经的“绿色守望者”不再成为被遗忘的角落。而作为我们每一个人,又是否应该从中汲取力量,去关心、去理解那些在土地上默默耕耘的农户们?他们的坚守,或许正是我们实现可持续发展的最大动力。 这不仅仅是一个个体的悲歌,更是一面镜子,映照出我们社会在绿色与发展的平衡中,如何更温暖、更公平地前行。让我们共同期待,事情能够得到圆满的解决,让那些用青春和汗水换来绿意的农户,看到希望的曙光。因为,真正的生态文明,是让每一个守护者都能感受到尊重和爱护的文明。杨树种植 种植户树成才被保护区保护