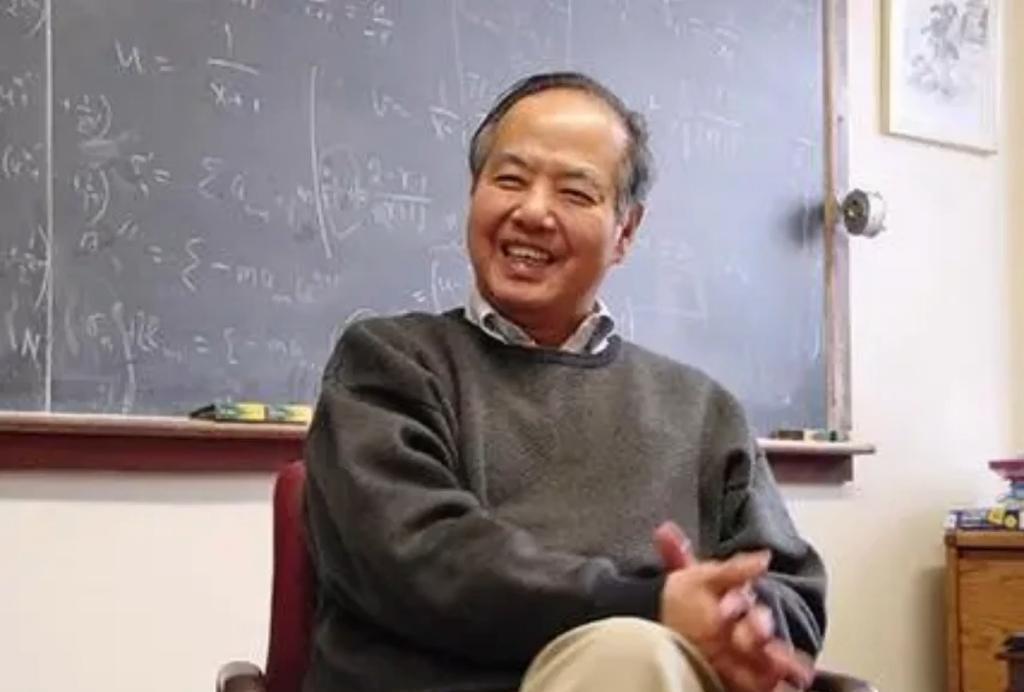

杨振宁离世还不到1个月,三大历史争议就被扒出,原来他并非想象中那样。 杨振宁走了,才一个月工夫,网上到处挖他的旧账,三大争议闹得沸沸扬扬,可你仔细瞧瞧他的整个人生轨迹,就会发现这些说法站不住脚,很多时候是我们没搞懂背后的来龙去脉。 杨振宁1922年出生在安徽合肥一个书香门第,爸爸是数学教授,从小就耳濡目染科学氛围。 他上学时候成绩拔尖,西南联大毕业后,本想留在国内搞研究,可那时候中国战乱频仍,实验室条件差得没法比,他就咬牙去了美国芝加哥大学深造,打算学成归国报效。 谁知命运捉弄人,冷战一打响,回国路就堵死了,他只好在那边扎根,继续钻研物理。 刚到美国没几年,他就跟恩里科·费米这样的牛人合作,很快就崭露头角。 1954年,他和罗伯特·米尔斯搞出规范场论,这玩意儿起初没人买账,大家觉得太抽象,可后来证明它是粒子物理的支柱,好几个诺贝尔奖都靠它铺路,包括希格斯玻色子的发现。 要说他的巅峰,还得是1956年跟李政道联手质疑宇称守恒,那时候物理界都信宇宙左右对称。 他俩偏说在弱力下不对,结果实验一验证,轰动全球,1957年他俩成了第一个拿诺贝尔的中国人,才35岁。 奖拿了,名气大了,可杨振宁没飘,他继续深耕统计力学和凝聚态物理,还拿了国家科学奖章、本杰明·富兰克林奖、阿尔伯特·爱因斯坦奖这些重磅荣誉,影响力横跨好几代科学家。 说起国籍这事儿,最容易让人喷他不爱国,他1964年入美籍,那是为了工作方便,在美国大学教书,办手续顺畅点,可他心里从来没忘根。 1971年中美破冰,他立马打包行李回国看望老朋友邓稼先,听说中国靠自己造出原子弹,他激动得眼泪直打转。 回来后,他就四处演讲,告诉大家中国在进步,鼓动一大批华裔科学家回流。 他不光说,还干实事,募集上千万美元帮清华建高等研究中心,拉来安德鲁·姚这样的图灵奖得主回国教书,还资助上百中国学者去美国进修,这些人后来都成了国内科研骨干。 2003年他第一任妻子杜致礼过世后,他跟翁帆走到一起,那时候他82,她28,年龄差大得让人议论纷纷。 可你看他们俩携手二十年,翁帆陪他到处讲学,帮他打理生活,两人还一起捐出价值三千万的艺术收藏给清华,支持教育基金。 这婚姻不是一时冲动,而是互相扶持的伴侣关系,杨振宁自己说过,翁帆让他晚年重获活力,继续为科学出力。 另一个大争议是跟李政道的恩怨,两人合作拿奖时好得穿一条裤子,杨李公式到处传,可后来李觉得想法主要是他的,杨振宁不同意,说是两人脑力碰撞的结果。 分歧越来越大,到1970年代就闹僵了,李公开说杨抢先署名,杨则觉得李忽略了合作精神。 这事儿学术圈传了好多年,外人看热闹,可其实科学史上这种争执不少见,像牛顿和莱布尼茨也为微积分打过嘴仗。 杨振宁没纠缠太久,他把精力放回研究上,继续发论文,指导学生,晚年他更专注中国科学,2015年干脆放弃美国国籍,正式恢复中国公民身份,住进清华的归根居,名字就取自落叶归根。 他住院前还在写手稿,给中国粒子对撞机提建议,推动大亚湾中微子实验这些项目。 想想看,他一生没少遭误解,可他的贡献实打实摆在那儿,从规范场论奠基现代物理,到帮中国搭起国际科研桥,他用行动证明爱国不是空谈。 那些争议,多半源于不了解全貌,比如国籍是为了生存,婚姻是个人选择,学术争执是追求真相的副产品。 剥开层层迷雾,杨振宁就是个痴迷科学的普通老头,心系故土,从没变过。 杨振宁的一生证明,伟大不怕争议,真理总会闪光,我们该学他那份坚持,为国家多做实事。