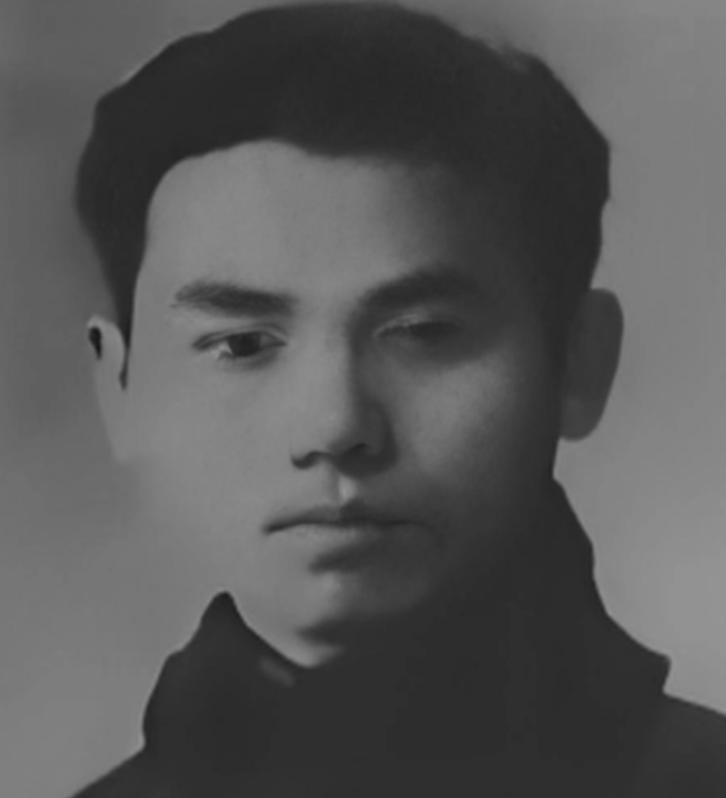

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调,一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 说起新中国情报战线上的传奇人物,吴石这个名字绝对绕不开,他是我党潜伏在台湾军政核心的“红色密使”,被誉为“密使一号”。 1950年在一次代号为“黑虎行动”的大搜捕中被捕,最终壮烈牺牲。那一年,他的儿子吴韶成只有六岁。父亲的牺牲震动中外,但吴韶成却没有因此成为“烈士之子”光环下的焦点人物。 他没有走进军队,也没有在宣传口大展拳脚,而是选择了在河南默默生活,做一名普通的地质工作者,这背后的故事,比表面看起来复杂得多。 吴石是福建人,黄埔军校出身,曾任国民党陆军少将,表面上是蒋介石心腹,实则是我党布下的“超级暗桩”。 在1940年代末期,他向大陆传送了大量绝密军事情报,甚至包括国民党准备迁台的战略部署。可以说,他的情报为解放军顺利渡江、接管南方城市争取了重要时间。 1950年吴石被台湾当局以“通匪”罪名逮捕,随后在台北马场町刑场英勇就义。临刑前,他没有留下任何豪言壮语,但后来流出的资料显示,他在狱中写下的家书,情真意切,至今读来仍令人鼻酸。 吴韶成当时还只是个孩子,母亲带着几个子女从福建一路辗转回到大陆,最终落脚在河南,按理说作为烈士的后代,吴韶成本可以被安排进体制内,享受特殊照顾,但他却选择了另一条路:低调而内敛的科研人生。 吴韶成成年后进入地质系统工作,那个年代地质工作并不风光,常年在野外奔波,风餐露宿是常态,他从未向任何人提起自己的家庭背景,同事们甚至在很长时间里都不知道他是吴石的儿子。没有人给他开小灶,也没人对他另眼相看。 据当年的老同事回忆,吴韶成在野外作业时,从不挑轻松的任务。翻山越岭、背着仪器上山下河,他干得比年轻人还猛。 一年有三百天在外跑,有时一待就是几个月。别人劝他:“你是烈士之后,怎么不申请调个轻松点的岗位?”他一笑了之:“我爸那样的人都不怕死,我这点苦算啥?” 这种话他只在酒后偶尔提起,大多数时候,他对父亲的事三缄其口,连家里人都很少谈起吴石的往事。 直到很多年后,中央电视台制作《密使吴石》的纪录片,剧组找到他家,他才略显局促地说了一句:“我爸的事,是国家的事,我就不掺和了。” 在吴韶成的生活中,几乎找不到“烈士子弟”的那种优越感。他住的是老式楼房,骑的是旧自行车,用的是翻盖手机。曾有记者试图采访他,他婉拒了:“没什么可说的,我就是个普通人。” 他没有利用父亲的名声为自己铺路,也没有去参加那些“英烈后代”的聚会。有人说他太过沉默寡言,但了解他的人知道,他不是冷漠,而是太懂得分寸。吴石是国家的英雄,但这份荣耀不该转嫁给下一代的特权。 他的子女也都走的普通路线,没有人从政,没有人炒作家世。这个家族似乎刻意与“名人”保持距离,甚至连吴石烈士的纪念馆开馆时,他也只是低调现身,不发言、不露脸。 在当今这个“出名趁早”的社会里,吴韶成的存在显得格外特别。他没有微博,没有社交账号,甚至在网络上也几乎找不到他的清晰照片。 他不接受采访,不参加活动,不讲述“红色家史”。但他做事认真、做人低调,这种“沉得住气”的气质,早已成为骨子里的修养。 有人说他是“沉默的延续”,也是对父亲最深沉的致敬。吴石用生命守护信仰,吴韶成则用一生守住了分寸。他不张扬,不炫耀,不消费父亲的荣光,这份克制本身就是一种“英雄的延伸”。 晚年的吴韶成,依旧住在单位分的老楼里,楼下是小卖部和老邻居,谁也没把他当“烈士之后”看。他喜欢坐在阳台晒太阳,偶尔在小区里遛弯,遇见熟人点个头。他从不主动说话,但谁和他聊起“地质”,他能一口气讲上半小时。 在单位的退休名册上,他的备注栏只有四个字:“表现良好”。没有奖章、没有荣誉、没有头衔。他似乎刻意压低了自己的一切存在感,像一滴水,融进普通人的生活。 但谁又能想到,这样一个“吴老师”,是当年台湾“黑虎行动”里烈士吴石的亲生儿子? 有人问他:“你从没想过为你爸做点什么?比如写本书,讲讲你们家的故事?” 他摆摆手:“我爸做的事,是为了国家,不是为了我们家。” 这句话听起来简单,背后却藏了太多沉默和忍耐。每年清明,他都会一个人去河南烈士陵园献花,然后悄悄离开。没有鞠躬长影,也没有故作深情。 在这个家族的身上,我们看不到“烈士后代”的高调姿态。他们不做讲座,不写回忆录,不参加综艺节目,他们就像从历史缝隙里走出来的人,把一切荣耀和痛苦,都藏在了时间的背后。 参考资料: 让荣耀不再沉默 让英雄不被忘却.福州新闻网.2025-10-17 【红色记忆】忆父亲吴石最后的日子‖吴韶成.澎湃新闻网.2025-10-17

用户15xxx71

乱编