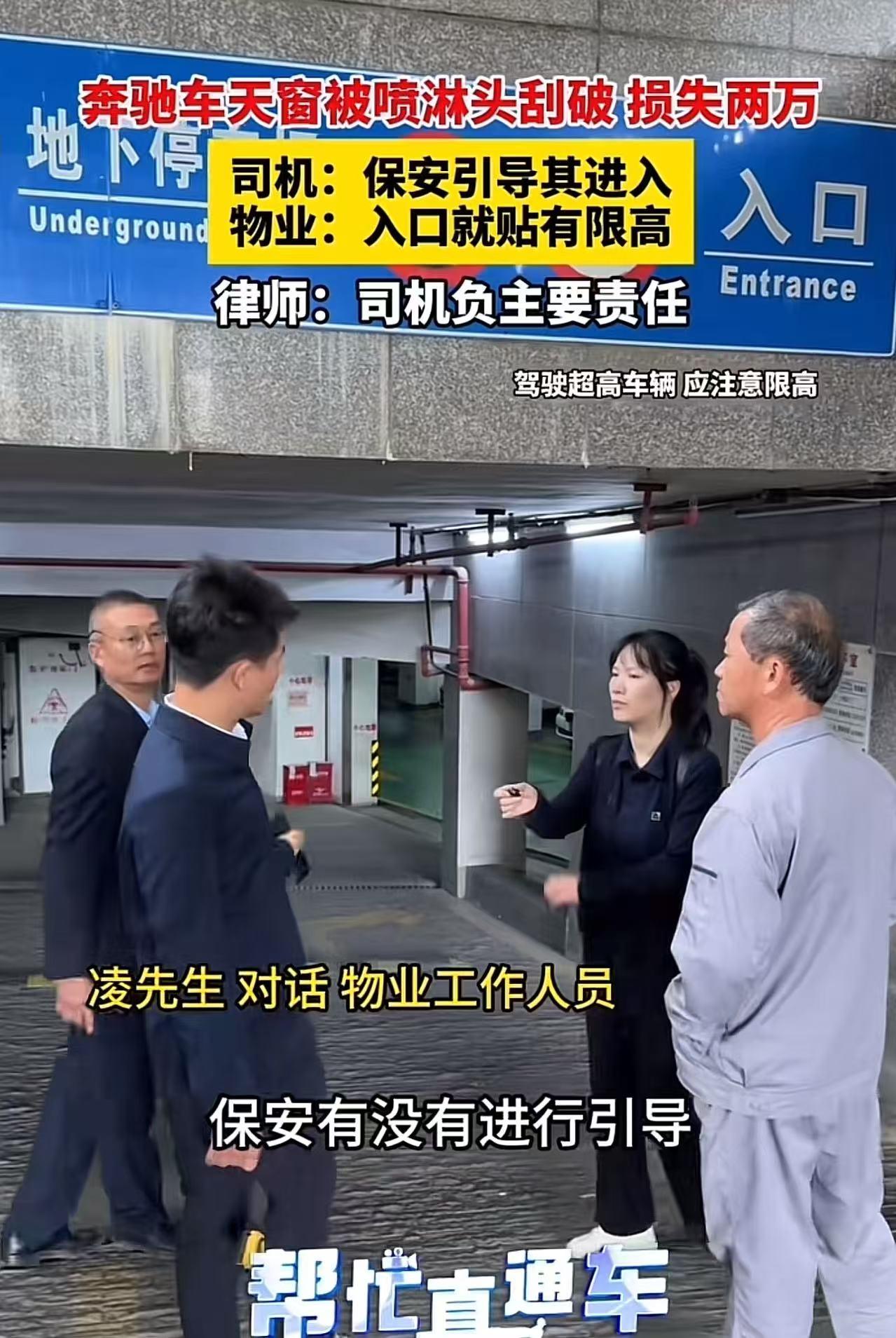

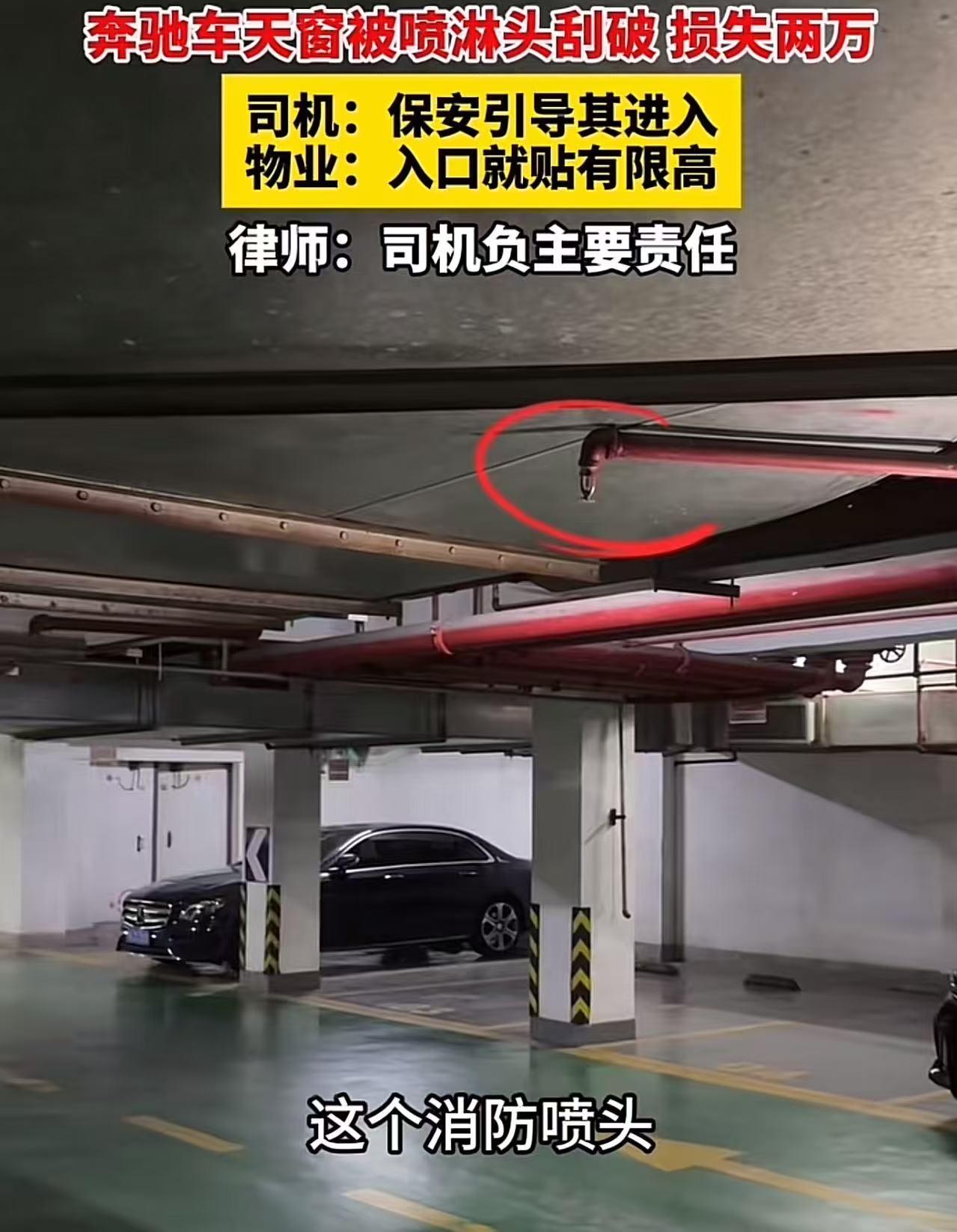

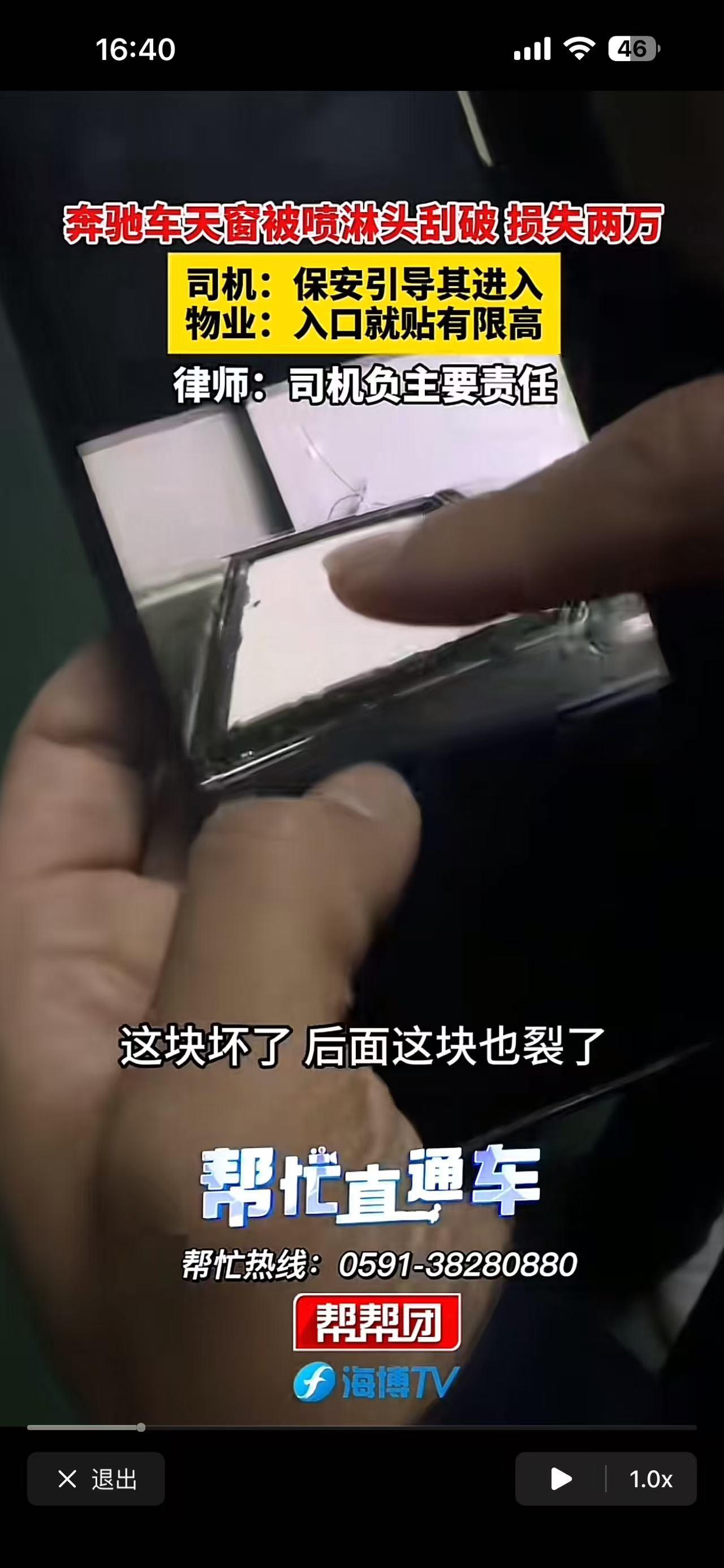

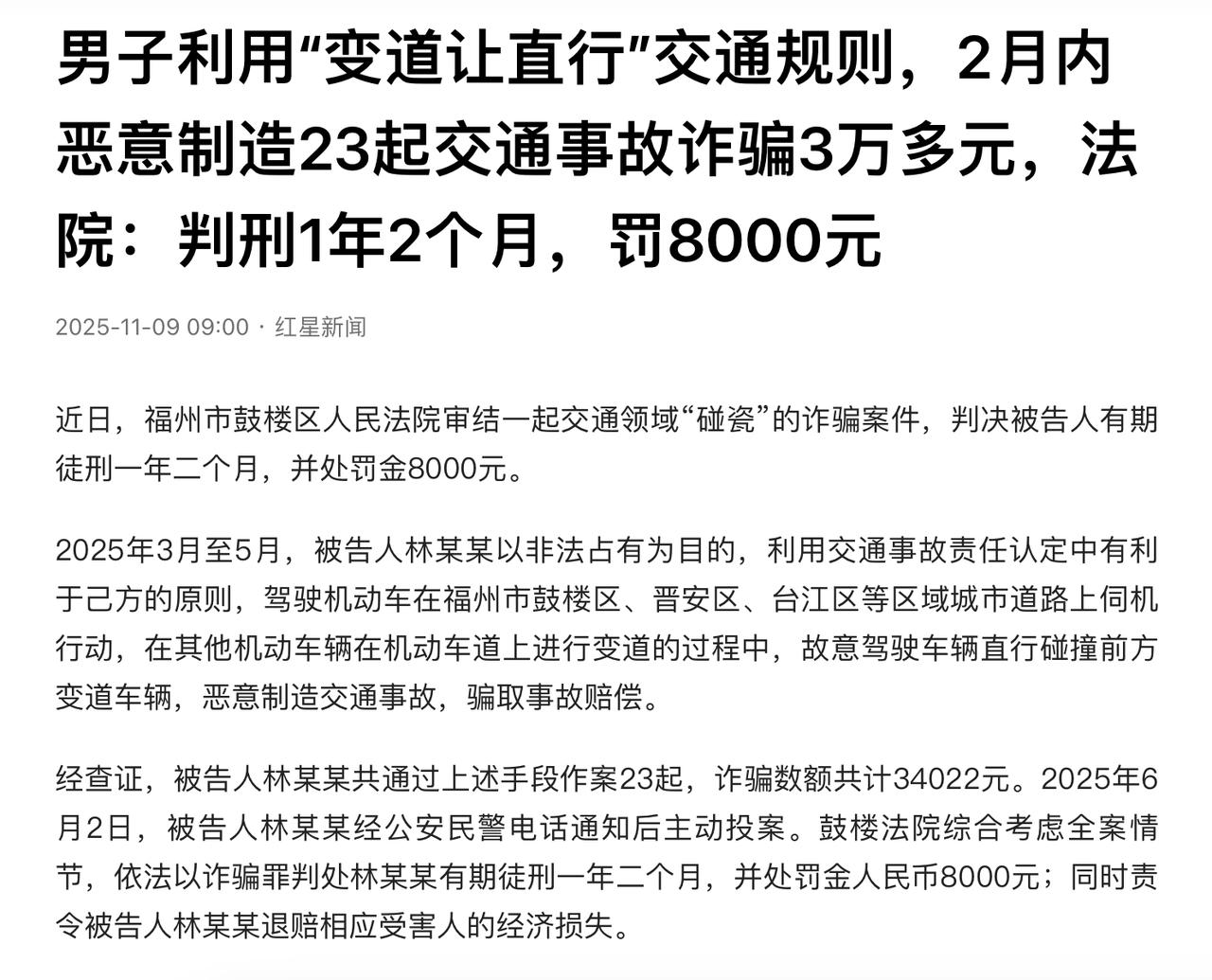

无理找记者?男子开奔驰车进入地下停车场,结果车子太高,天窗被喷淋头刮坏,损失两万多!男子认为物业保安没有尽到提醒责任,要求他们承担赔偿。而物业负责人说:“地下室入口这么大限高的标志,你看不到吗?这跟我们有什么关系呢?” 从法理上讲,那块静静立在入口处的“限高2M”标志,就是一份公开的、无声的契约。它不说话,却明明白白地宣告着物理极限:“此处高度上限在此,能否通行,全看你自身的掂量。” 这就像高速路上的限速牌、商场里的“禁止吸烟”标识,规则亮出来,就等于完成了最直接的沟通。没人会派工作人员挨个提醒,默认每个参与者都有读懂规则、遵守规则的义务。 尤其对凌先生驾驶的那辆本就“高人一头”的商务奔驰来说,法律和常识都默认他该有更高的警惕性。 作为车主,对自己座驾的长宽高了如指掌,是这份“无声契约”能成立的基本前提,也是他需要承担主要责任的核心原因。就像买衣服前得自己看清尺码,总不能怪店家没挨个量你的身材;开车上路,对车辆尺寸和道路限制的认知,本就是司机的必备素养。 在凌先生眼里,那块本该绝对权威的限高牌,可能瞬间弱化成了无关紧要的背景板——保安的动作太有“说服力”了:他抬了杆,就是“放我进来”的信号,那还有什么好担心的? 保安伸手抬杠的那个瞬间,创造了一个充满人情味的互动场景。 原本“司机对规则”的二维关系,因为保安的存在,变成了“司机、保安、规则”的三角拉扯。规则是刚性的,但人的行为是弹性的;司机看保安的动作,保安守规则的底线,三者的微妙互动,让简单的责任划分变得复杂起来。 生活里总有人觉得,只要能找到一个“可指责的对象”,自己的责任就能减轻几分。 而物业这边,手握“有明确限高标志”的铁证,一句“那么大的牌子你看不见吗”的强硬反问,虽然理直气壮,却也彻底堵死了沟通的可能。 网上还有人站队物业,留言“没让你赔偿被撞坏的消防喷淋头就算不错了”,这种“规则至上、人情靠边”的论调,代表了另一种极端——把规则当成免责的挡箭牌,却忘了公共服务的本质,不仅是守规则,更是护安全、解纠纷。 一方想找替罪羊,一方想守死规则,看似都有立场,却共同暴露了一个关键问题:当公示的规则没能拦住实际的损失时,我们的第一反应,究竟是审视自己的疏忽,还是先寻找一个可以指责的对象? 规则的存在不是为了“事后追责”,而是为了“事前防范”;人情的存在也不是为了“模糊责任”,而是为了“更好地落实规则”。 这场围绕奔驰天窗的纠纷,核心从来不是谁该掏那两万块维修费,而是我们该如何校准个人责任与公共规则之间的指针。 司机的主要责任毋庸置疑——对自己的车辆负责、对道路规则敬畏,是开车上路的底线;但物业也不能完全甩锅,既然安排了人工引导,就该把“提示义务”做到位,一句“您的车好像有点高,注意看限高牌”,就能避免后续所有的扯皮。 这场纠纷给我们所有人提了个醒:在规则与人情之间,从来没有非此即彼的选择。 把规则刻在心里,把人情融入细节,既敬畏规则的刚性,也兼顾人情的温度,才能让责任的指针不跑偏,让公共空间的秩序既有底线,又有温度。 信息来源:帮忙直通车