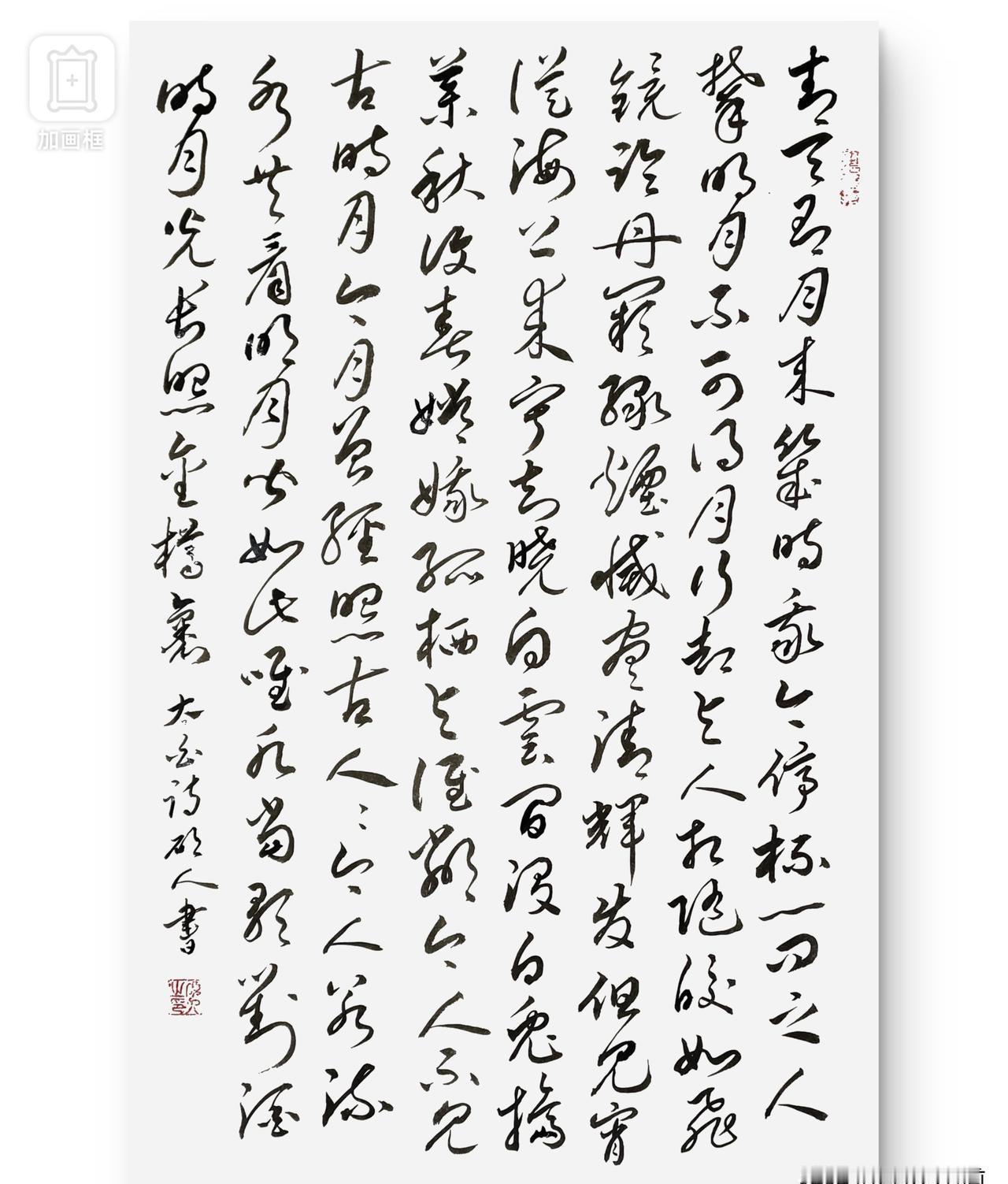

诗句里的盛唐! 当626年的春风吹过初唐的田野,七岁的骆宾王望着池中的白鹅,随口吟出“白毛浮绿水,红掌拨清波”——这是大唐诗歌的第一声啼鸣。 十年后,卢照邻带着“得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙”的柔情走来;又过十四年,王勃在滕王阁挥毫写下“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,让初唐的文采惊艳了千年;同一年出生的杨炯,一句“宁为百夫长,胜作一书生”,又添上了少年意气的锋芒。 宋之问的“近乡情更怯,不敢问来人”藏着归途的忐忑,贺知章的“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”剪绿了江南柳丝,陈子昂登幽州台长叹“前不见古人,后不见来者”,把孤独唱成了千古绝响。而张若虚仅以一篇《春江花月夜》,便让“春江潮水连海平,海上明月共潮生”的清绝,成了“孤篇盖全唐”的盛唐前夜之星。 张九龄的“海上生明月,天涯共此时”牵起天涯共此时的思念,王之涣的“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”吹透了边塞的苍凉,孟浩然的“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”藏着隐士的向往——然后,盛唐的主角们登场了: 701年,王维带着“人闲桂花落,夜静春山空”的禅意,与“绣口一吐就是半个盛唐”的李白写出“天生我材必有用,千金散尽还复来”豪迈,一同撞开了盛唐的大门;王昌龄以“七绝圣手”的笔力写下“秦时明月汉时关,万里长征人未还”,写尽边塞风沙;高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,把豪迈唱遍了长安。 712年,杜甫降生,后来他以“会当凌绝顶,一览众山小”的气魄,写尽了盛唐转衰的沧桑“国破山河在,城春草木深”;岑参跟着“四大边塞诗人”的脚步,把西域风雪写进“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”;孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,又道尽了文人的狂喜与跌宕。 中唐的舞台上,韩愈以“文起八代之衰”的笔力革新文风“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,白居易的《琵琶行》让“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的叹息绕梁千年;刘禹锡在23年贬谪里写下“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的倔强,柳宗元的“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”藏着文人风骨;贾岛“只在此山中,云深不知处”的禅意、元稹“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的深情、李贺“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的热血,把中唐的诗坛织得浓墨重彩。 到了晚唐,杜牧的“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”叹惋着历史的遗憾,李商隐的“此情可待成追忆?只是当时已惘然”把缠绵写到了极致;温庭筠的“鸡声茅店月,人迹板桥霜”开了花间派的先河,罗隐的“今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁”道尽了乱世疏狂,直到851年郑谷的“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦”,为大唐诗歌的长卷,落下了最后一笔怅惘。 从初唐的清俊,到盛唐的豪迈,再到中唐的沉郁、晚唐的深情——这30位诗人的出生与笔墨,串起的不仅是时光,更是一个王朝最璀璨的灵魂。