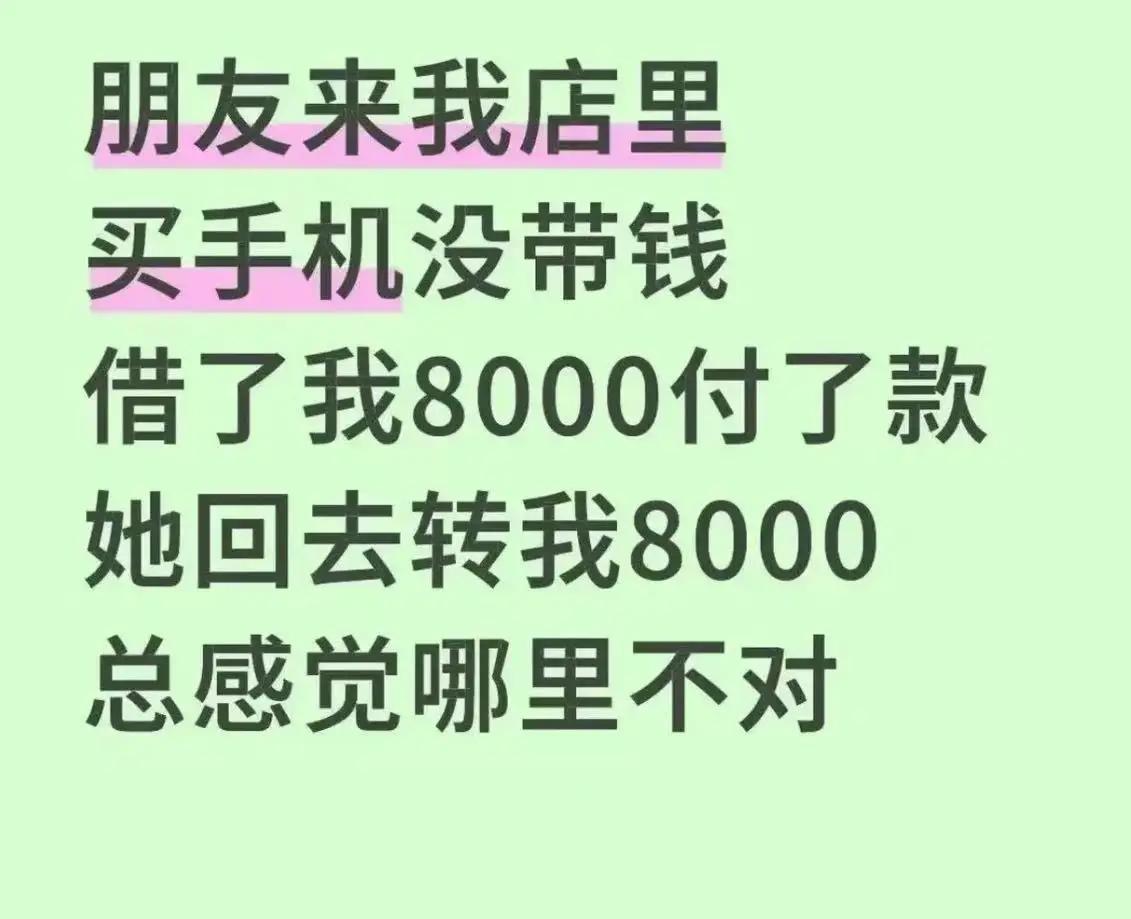

南京小伙借朋友8000元买手机竟陷逻辑黑洞!全网算账算到崩溃,背后真相让所有人沉默 (来源:根据抖音热榜@百姓生活故事及网友评论综合整理) 手机店暖黄的灯光下,小张看着微信里朋友刚转来的8000元,心里却像压了块石头。几小时前,好友小林急匆匆进店选了一部新款手机,结账时却发现忘带钱包。仗义的小张二话不说,从柜台取了8000元现金帮小林垫付。可当小林回家后立马转账还款,小张却越想越不对劲:“这8000元本就是我借她的,现在她还我的是借款,那手机不就等于白送了?” 这个看似简单的“账务问题”,被小张发到网上后竟掀起一场全民脑力风暴。有网友一针见血:“小林借你8000元买手机,又还你8000元借款,本质上她只欠你一部手机的钱!如果她借你的钱去别家买手机,你还会觉得亏吗?”一石激起千层浪,评论区瞬间分化成“亏本派”和“平账派”,双方争得面红耳赤。 更有人用“时空错位”理论调侃:“在小张的认知里,借钱和还钱是两件事。但事实上,小林只是通过他作为中介完成交易——就像你帮同事代购奶茶,同事还你钱,你会觉得奶茶白送了吗?”这种比喻让许多纠结的网友豁然开朗。其实,问题的关键并非数字本身,而是人性中对“付出感”的执念。 心理学家分析,小张的焦虑源于“损失厌恶心理”。当一个人先付出实物(手机)再收到还款时,大脑会潜意识将“手机”和“借款”剥离成两次交易,从而产生“被剥夺感”。但若跳出情绪陷阱,用会计思维看:小张的资产从“手机+8000元现金”变为“16000元现金”,全程并无损失。 这场争论背后,折射的是现代人处理人情与金钱的普遍困境。有网友感慨:“越是熟人之间,越容易用感情代替规则,最后谁都觉得委屈。”现实中,类似“帮忙代付”引发的矛盾比比皆是:有人帮朋友垫付旅游费用后关系破裂,有人因代购礼物被质疑赚差价……其实只要当时明确一句“这钱算借你的”或“手机算我送你”,就能避免后续的猜忌。 值得深思的是,为何一件小事能引发全网共鸣?或许是因为每个人都曾在“人情账”里迷失过。我们总用放大镜审视自己的付出,却用缩小镜看待他人的回报。就像小张的案例,若他换个角度想:朋友第一时间还款已是诚信,而自己用一次逻辑纠结换来了全网关注,反倒成了流量赢家。 归根结底,生活的智慧在于抓大放小。与其在琐事中内耗,不如像网友调侃的那样:“要是真亏了,就当8000元认清一个人;要是没亏,就赶紧删帖请朋友吃饭道歉!”这种幽默化解之道,何尝不是一种通透? 如今小张的手机店因这场“数学风波”意外走红,不少顾客专门跑来和他讨论逻辑题。而他也在网友的调侃中释然:“可能我真正损失的,是纠结时耗死的脑细胞吧!”看来,有时候世间纷扰,不过是我们自己给自己设的局。 人情与金钱