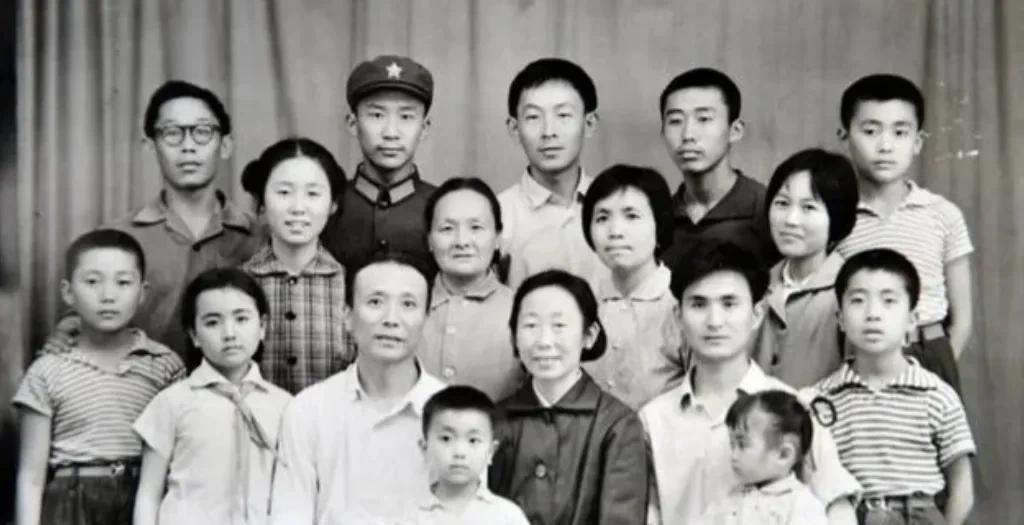

1966年,一对干部夫妇被带走。临行前,他们将家中保险柜钥匙及5个孩子,一起交付给了保姆。10年后,夫妻俩终于得到机会回到家中,推开门的一刹那,他们不禁惊呆了。 1966年的冬天,北京城飘着雪。一对干部夫妇被带走前,把保险柜钥匙和五个孩子托付给了保姆高玉清。这个农村妇女用十年时间守护着这个家。 当铺柜台前,高玉清递出戴了半辈子的银镯子。掌柜给了钱,没多问。那天晚饭有肉香,孩子们吃饭时发现高娘腕间的镯子不见了。这是她为这个家典当的第一件嫁妆。 五个孩子中最小的才三岁,最大的刚上小学。前半年夜里常有孩子哭着找妈妈。高玉清把孩子搂在怀里哄睡,等孩子睡着才去洗衣服。 她每天清晨烧好热水,把孩子们的棉袄烤暖。天亮前就起床准备,确保孩子们穿上的衣服都是温暖的。 胡同里的邻居记得,高玉清每天要跑三趟学校。先送小的去幼儿园,回来给大的热午饭,下午还要检查作业。她识字不多,但会仔细核对作业本上的红勾。 错题要重做三遍,这是她定的规矩。有次老二被胡同孩子欺负,高玉清拿着擀面杖就冲了出去,平时温和的她那天格外严厉。 1972年冬天最困难。粮票不够,高玉清凌晨四点去菜市场捡菜叶。有次老三发烧,她背着孩子走五里地找大夫。 回来时发现灶上的粥糊了,五个人的晚饭只剩半锅焦米粒。那晚她拆了自己的棉袄,给孩子们做棉鞋。 1976年秋天,院门被推开。归来的夫妻看见窗明几净的屋子,五个健康的孩子,和墙上的奖状。衣柜里衣服按季节叠好,厨房咸菜缸换了新盐。 十年前留下的钥匙还在原处,高玉清当掉了所有首饰,但始终留着那把钥匙。这把钥匙代表着当初的托付。 如今老四合院已拆迁,五个孩子每年春节仍会聚在高娘家。当年哭闹的老三,现在总带着新织的毛线袜来看她。 有次社区登记亲属关系,五个中年人在"母亲"栏写下了高玉清的名字。在他们心中,高玉清就是母亲。 这个家里很少有人提起高玉清最初的保姆身份,孩子们记得的是那双有老茧的手,在困难岁月里给他们温暖。 她每天凌晨起床准备热水,深夜缝补衣服。十年如一日的照顾,让五个孩子健康成长。真正的亲情体现在日常生活的点点滴滴。 那些年月里,高玉清用朴实的行动诠释了什么是责任。她没有豪言壮语,只有默默的付出和坚持。 1966年接下这个托付时,她可能没想到这一守就是十年。但她做到了,用最平凡的方式完成了不平凡的使命。 这样的事情在那个年代并不少见,许多普通人在特殊时期承担起额外的责任,用善良和坚韧支撑着别人的生活。 高玉清的事迹让我们知道,真正的关爱不需要血缘纽带。有时候,一个陌生人的承诺和坚持,能够改变几个孩子的一生。 她用十年时间证明,人与人之间最珍贵的情感来自相互的陪伴和守护。在那个物质匮乏的年代,她给了五个孩子最丰富的爱。 这样的平凡英雄值得被记住,她们用朴素的行动书写着人间真情,让我们相信即使在最困难的时候,温暖依然存在。 信源: 央视网 成都真实版“桃姐”侍奉三代