👉先说结论:AI能提升效率,但别把决定权交给它。

金融不是只拼算力,还牵扯政策、流动性、情绪这些“人味儿”。极端行情来了,AI也会失手——把它当“助理”而不是“替身”,你会更稳。

💡AI能做的事:

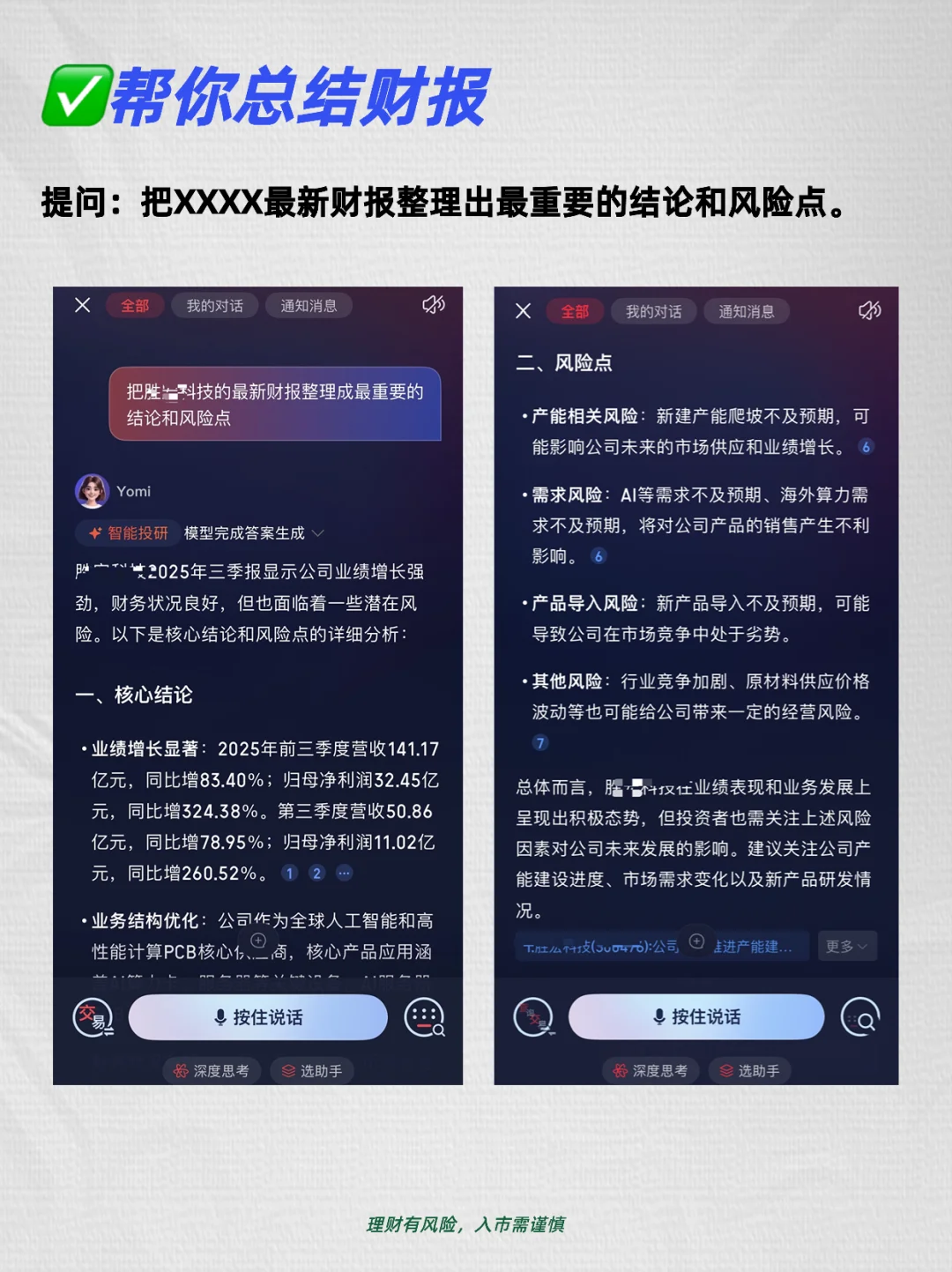

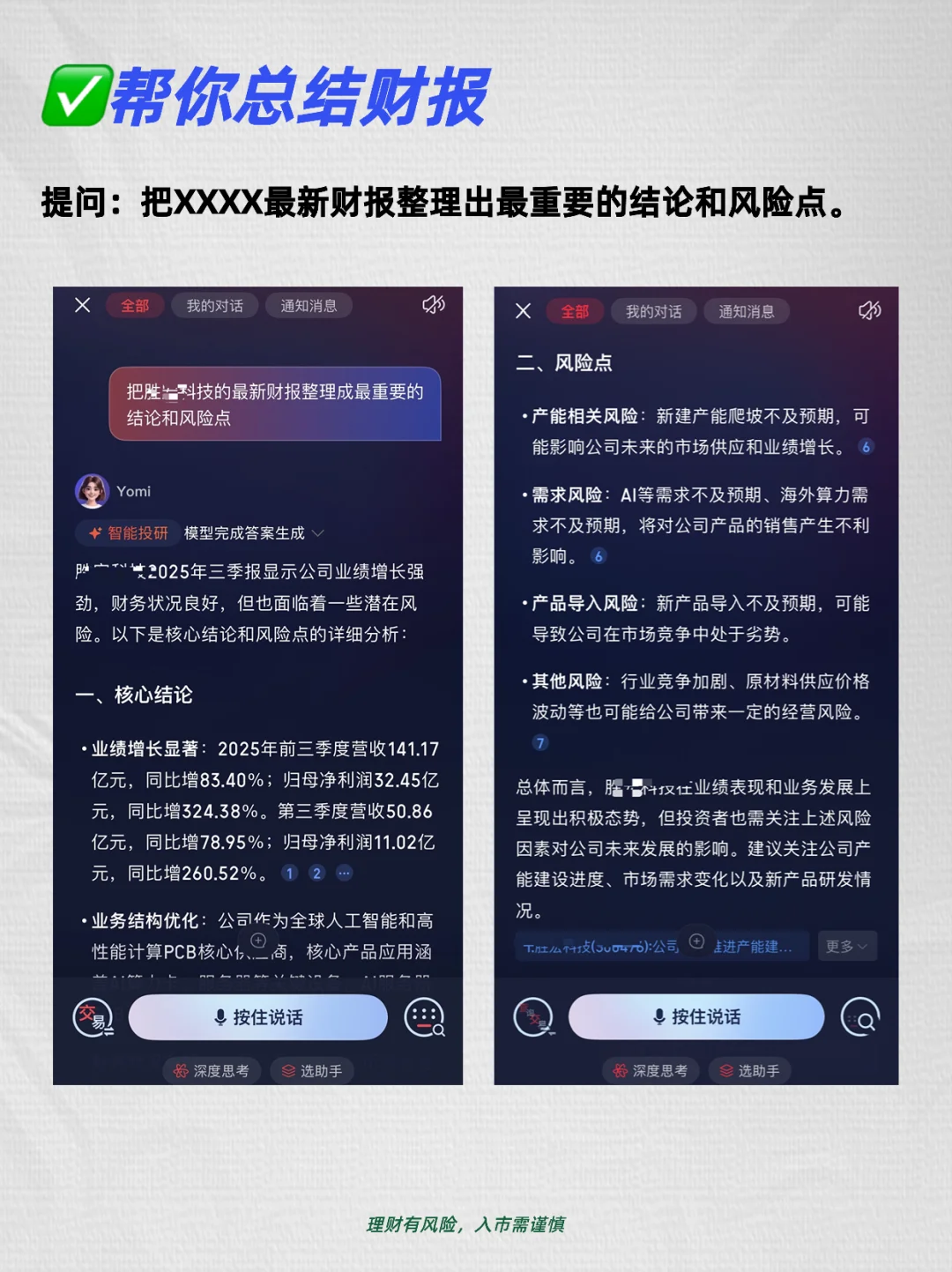

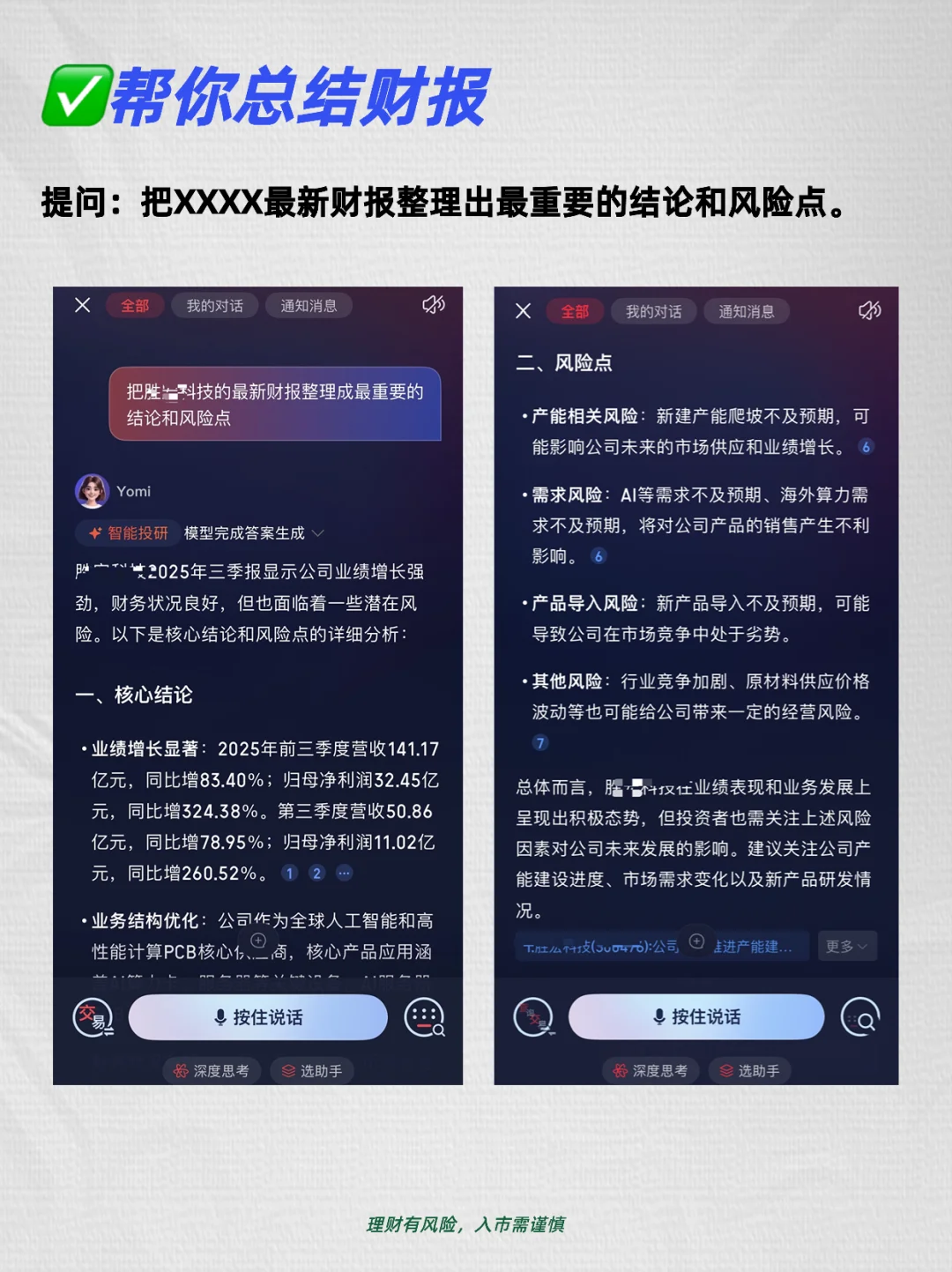

✅财报/公告:把长篇财报与公告纪要压缩成“核心结论+风险点”,更高效;

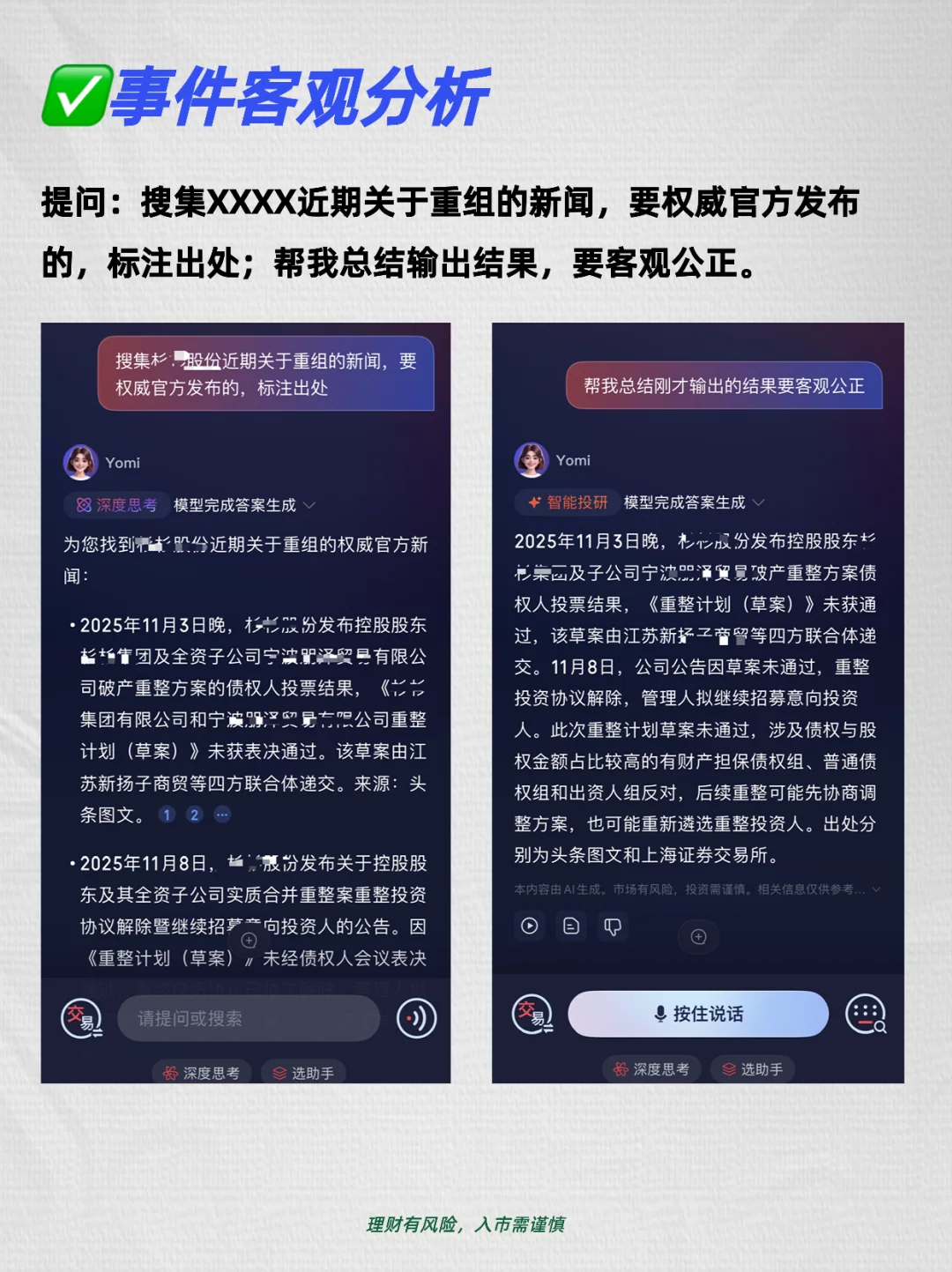

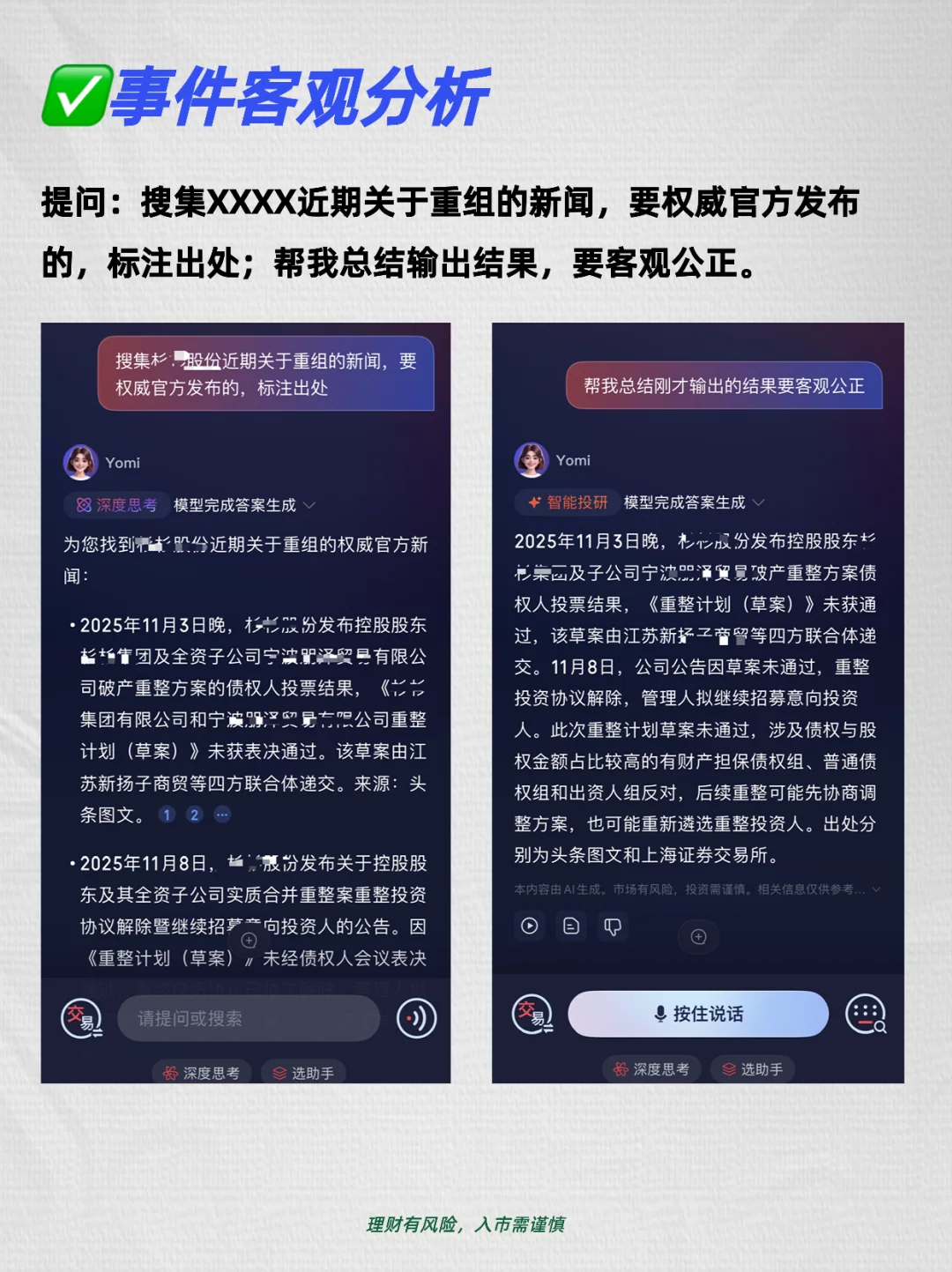

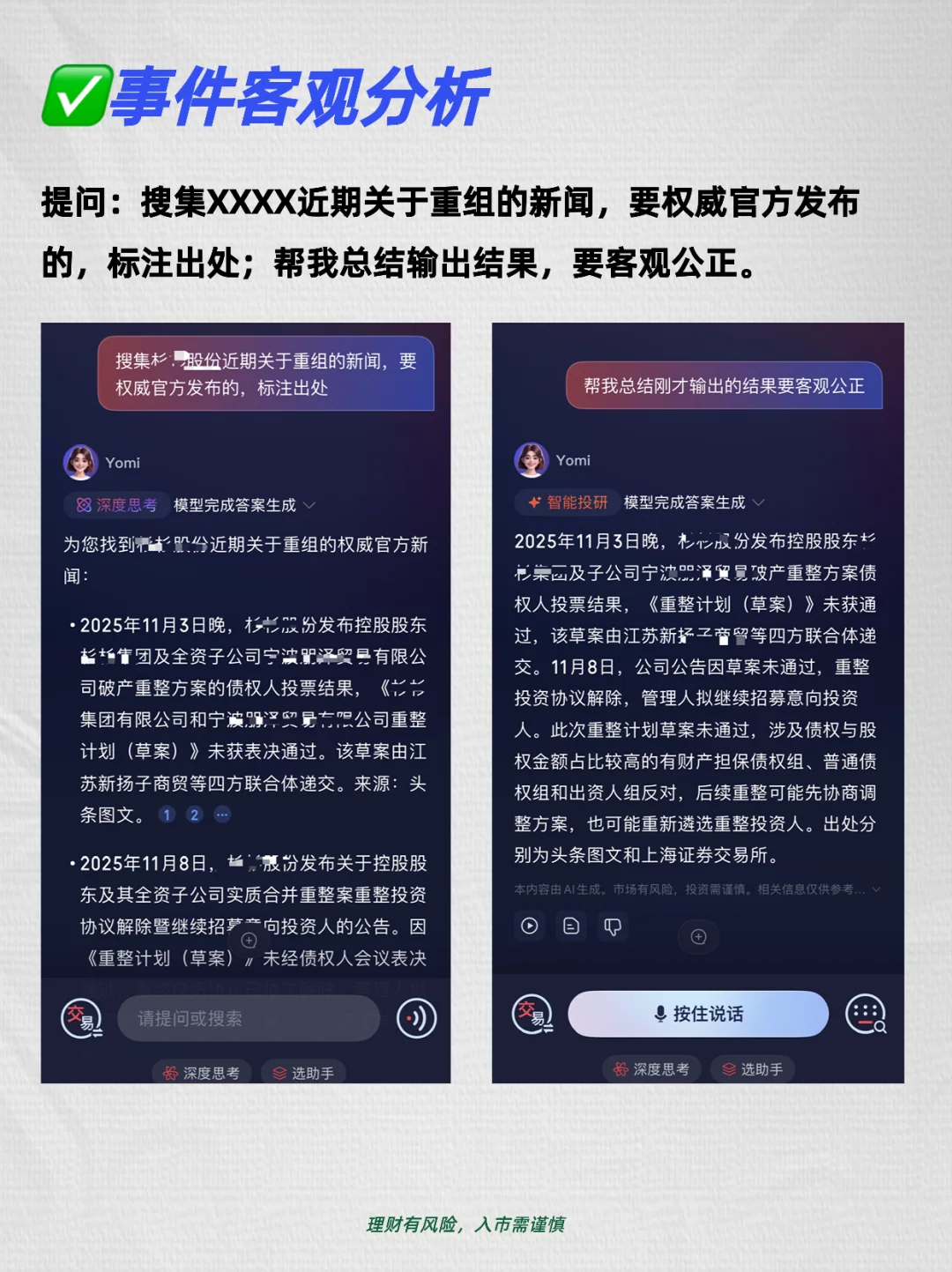

✅信息去噪:让AI聚合同一新闻、公告资讯,标出关键变量(周期/估值/政策/供需),输出“客观要点清单”。

✅舆情与热度:跟踪某主题的讨论温度变化,提示你“热度是否过载”,辅助情绪判断(不是买卖信号)。

✅知识翻译机:复杂术语/模型,让AI用“人话”解释,顺便列出反例和适用边界。

👉为什么说别全信AI?

因为金融的护城河并不是“算法有多炫”,而是“专业+数据安全”。

✅专业——指的是会看财报、懂行业,知道哪些指标重要、哪些只是噪音;

✅数据安全——讲的是合规、完整、及时、可追溯。

没有这些底子,再猛的模型也可能“自信地给错答案”。所以当你看见某些工具只给一个“神结论”,但不说数据来源、不带时间戳、不解释逻辑,先划掉。

还有一个现实:真正能把AI稳稳落地到金融里的,往往是懂业务、也懂技术的专业机构。

原因不复杂——金融场景需要端到端的治理:数据合规、模型监控、以及在监管框架内可追责地运作。这些,并不是一个民间小工具能补齐的。

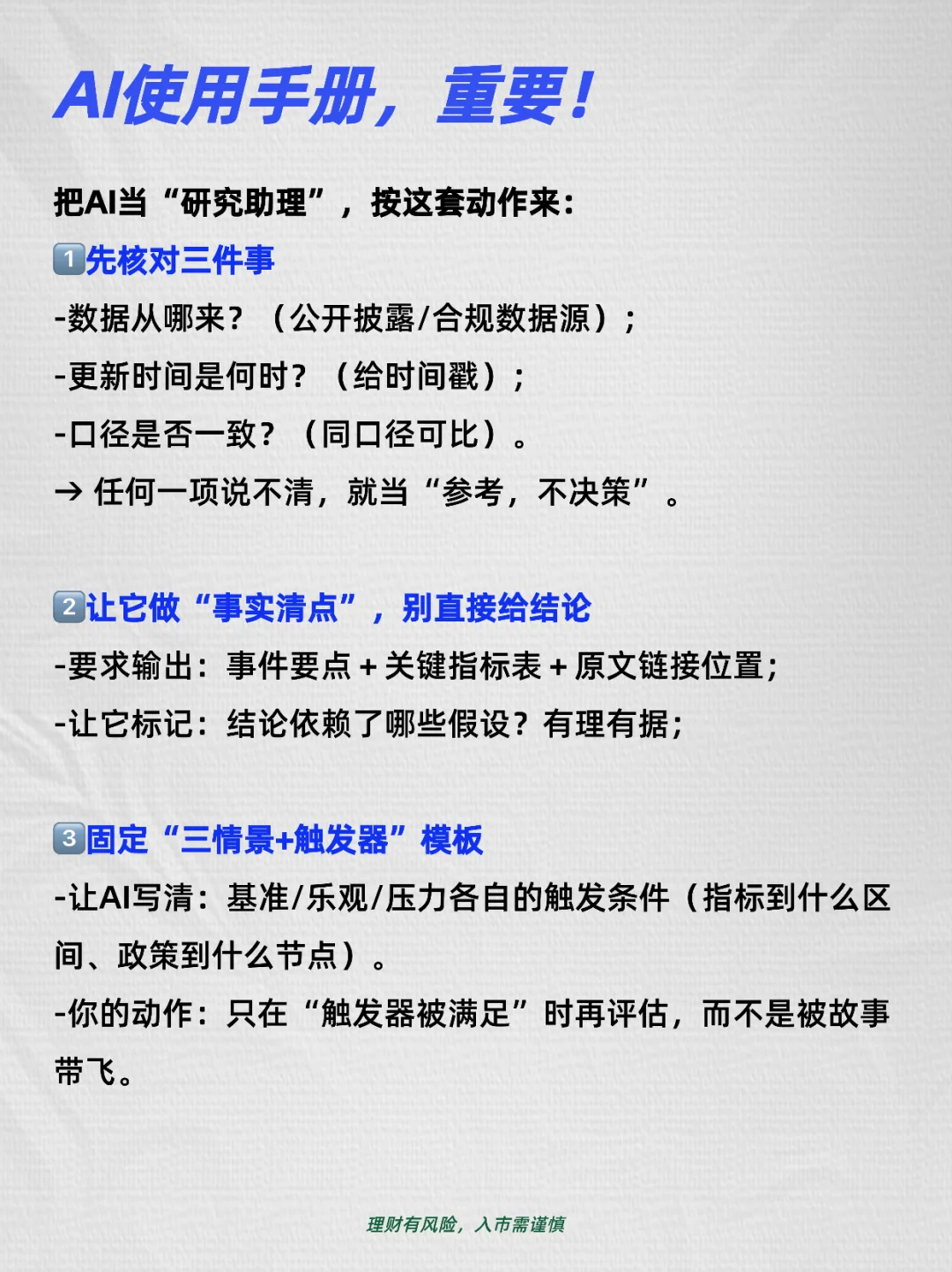

📖AI使用手册,重要!

把AI当“研究助理”,按这套动作来:

1️⃣先核对三件事

-数据从哪来?(公开披露/合规数据源);

-更新时间是何时?(给时间戳);

-口径是否一致?(同口径可比)。

→ 任何一项说不清,就当“参考,不决策”。

2️⃣让它做“事实清点”,别直接给结论

-要求输出:事件要点+关键指标表+原文链接位置;

-让它标记:结论依赖了哪些假设?有理有据;

3️⃣固定“三情景+触发器”模板

-让AI写清:基准/乐观/压力各自的触发条件(指标到什么区间、政策到什么节点)。

-你的动作:只在“触发器被满足”时再评估,而不是被故事带飞。

*理财有风险,入市须谨慎*