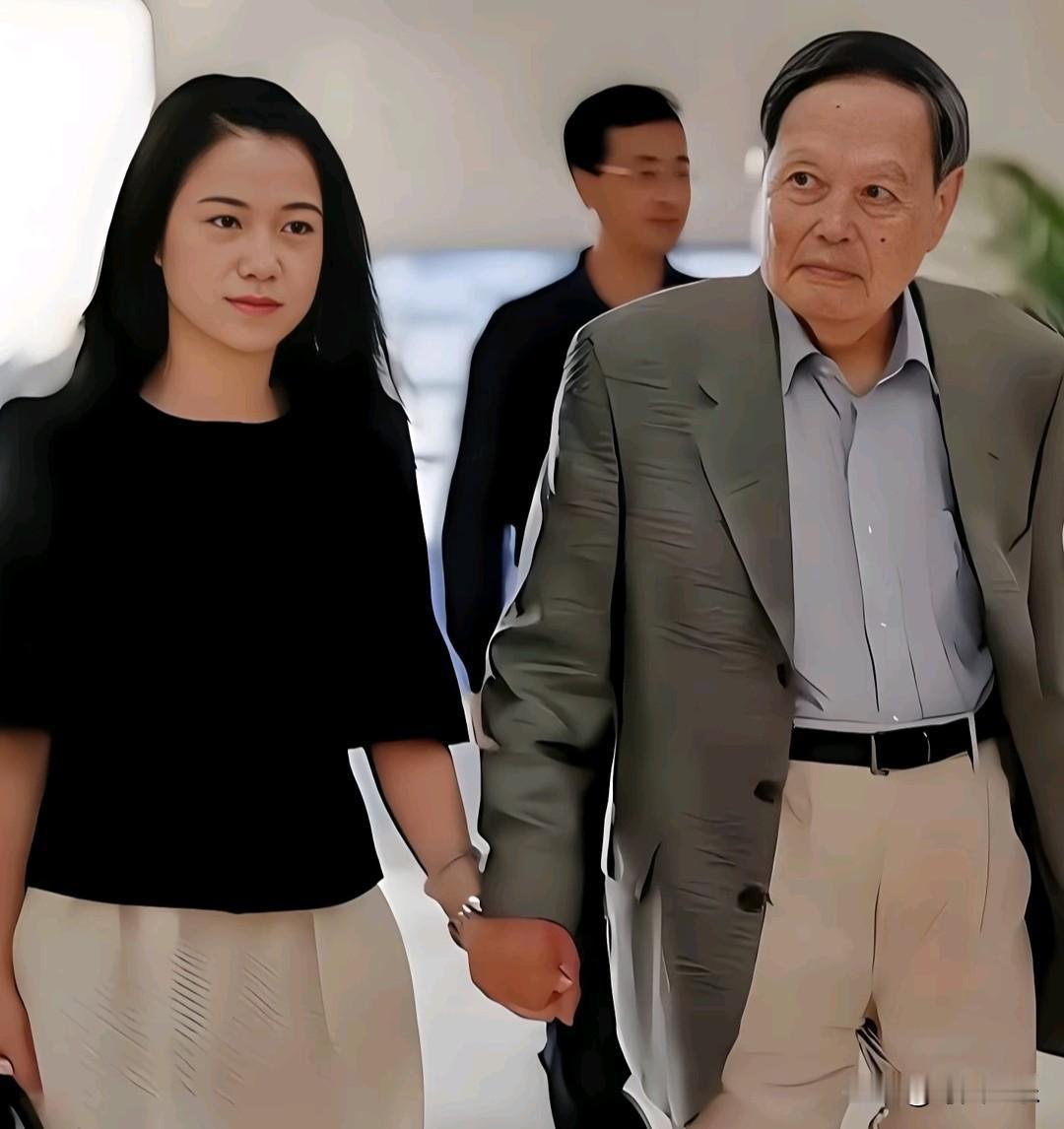

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 每日清晨六点半,清华食堂刚掀开蒸汽帘,就能看到翁帆的身影,她总是背着那个磨破了侧边的帆布包,穿着那双洗得发白的帆布鞋,鞋头边缘已经磨出淡淡的毛边,却被打理得干干净净,知情者说,这双帆布鞋是她在网购平台淘的,只花了35元,已经穿了两年多。 她从不挑剔菜品,每次都点一份两荤一素的简餐,偶尔加一碗小米粥,坐在角落安静用餐,咀嚼时放慢速度,偶尔会翻看手机里存的杨振宁先生的旧照,眼神温柔却不沉溺,遇到相熟的教授或学生,她会轻轻点头致意,声音轻柔却清晰,没有丝毫架子。 饭后,翁帆会直接前往图书馆的古籍部,那里有专门为她整理手稿预留的座位,帆布包里总是装着几本厚重的笔记和一支钢笔,笔记上密密麻麻写满了批注,既有对物理公式的核对,也有对学术背景的补充,图书馆的管理员说,翁帆每天都会准时来,一坐就是六七个小时,中午只在图书馆的咖啡厅买一份三明治和一杯温水,匆匆吃完便继续工作。 清华房管科的工作人员后来透露,按照相关规定,翁帆完全可以凭杨振宁先生的遗属身份,申请条件更好的独栋住房,甚至可以保留原来的别墅,但她接到通知时想都没想就拒绝了,只平静地说:“教授公寓已经足够住,不用浪费公共资源。” 没过几天,同一栋楼的邻居发现,楼道里堆了十多年的废纸箱、旧家具都不见了,楼梯扶手也被擦拭得发亮,后来才知道是翁帆搬家时顺手清理的,她不仅收拾了自己家门口的区域,还把整个楼道的公共空间都打理干净,甚至给墙角的绿植浇了水,邻居们说起这事,都忍不住称赞她的细心与谦和。 这次搬家,翁帆没带走什么私人物品,杨振宁先生生前常用的老花镜、钢笔被她小心地收在抽屉里,其余的衣物、生活用品都极简朴素,最让人在意的,是那34箱沉甸甸的手稿,这些手稿涵盖了杨振宁先生毕生的学术精华,从早期对量子力学的探索笔记,到诺贝尔奖相关的研究手稿,再到晚年关注的凝聚态物理课题,甚至还有他与爱因斯坦、费曼等科学巨匠的通信手稿,总计超过两千余件。 很多人好奇,翁帆的生活为何如此简朴?其实杨振宁先生早已把遗产安排得明明白白,他生前不仅个人捐赠400万美元作为清华高等研究院的启动资金,还募集超1500万美元创立基金会,用于人才引进和基础学科研究;更将自己在清华任教的全部工资捐出,设立专款资助学生。 2021年,99岁的他还将珍藏多年的两千余件图书、论文手稿、影像资料无偿捐赠给清华,留给翁帆的,是一份足够安稳的生活保障,但她主动选择了简朴,因为在她看来,先生的学术遗产才是最珍贵的财富,没必要在物质上花费过多精力。 翁帆的日常远不止整理手稿那么简单,她牵头联络了清华高等研究院的专家,共同对34箱手稿进行系统性分类、数字化存档,还对照杨振宁先生创立的“中美教育交流基金会”“中山大学高等学术研究中心基金会”的历史资料,梳理他推动中美科学交流、资助近百名中国学者赴美研修的历程。 她会仔细核对每一份手稿的时间线,补充相关的学术背景,甚至亲手录入模糊的字迹,为后世研究者提供完整的参考资料。有时遇到不懂的物理专业问题,她会虚心向年轻教授请教,拿着笔记认真记录,那股求知的劲头,丝毫不输在校学生。 在清华园里,偶尔能看到翁帆骑着一辆半旧的自行车穿梭,车筐里总是放着几本厚重的笔记和待整理的手稿复印件,她会骑车去高研院参加学术研讨会,安静地坐在后排,认真聆听每一位学者的发言,偶尔在笔记上写下自己的见解;也会骑车去校史馆,核对杨振宁先生当年回国任教的相关史料,希望能更完整地还原先生的学术人生。 翁帆还主动联系出版社,筹备整理出版《杨振宁学术手稿集》,计划将这些珍贵的研究资料公之于众,让更多年轻学者能从中受益,她常说,先生一生都在践行“授人以渔”的慈善理念,24年间募集超过2000万港元资助基础研究,把全部剩余资产都捐给了科研事业,自己作为传承人,更要把这份精神延续下去。 她拒绝了所有商业合作的邀请,甚至不愿接受媒体采访,只想安安静静地做好手头的工作,让先生的学术思想能滋养更多后辈。 你怎么看待翁帆用这种朴素的方式守护学术传承?在你心中,最好的纪念应该是什么样子?评论区聊聊呗!