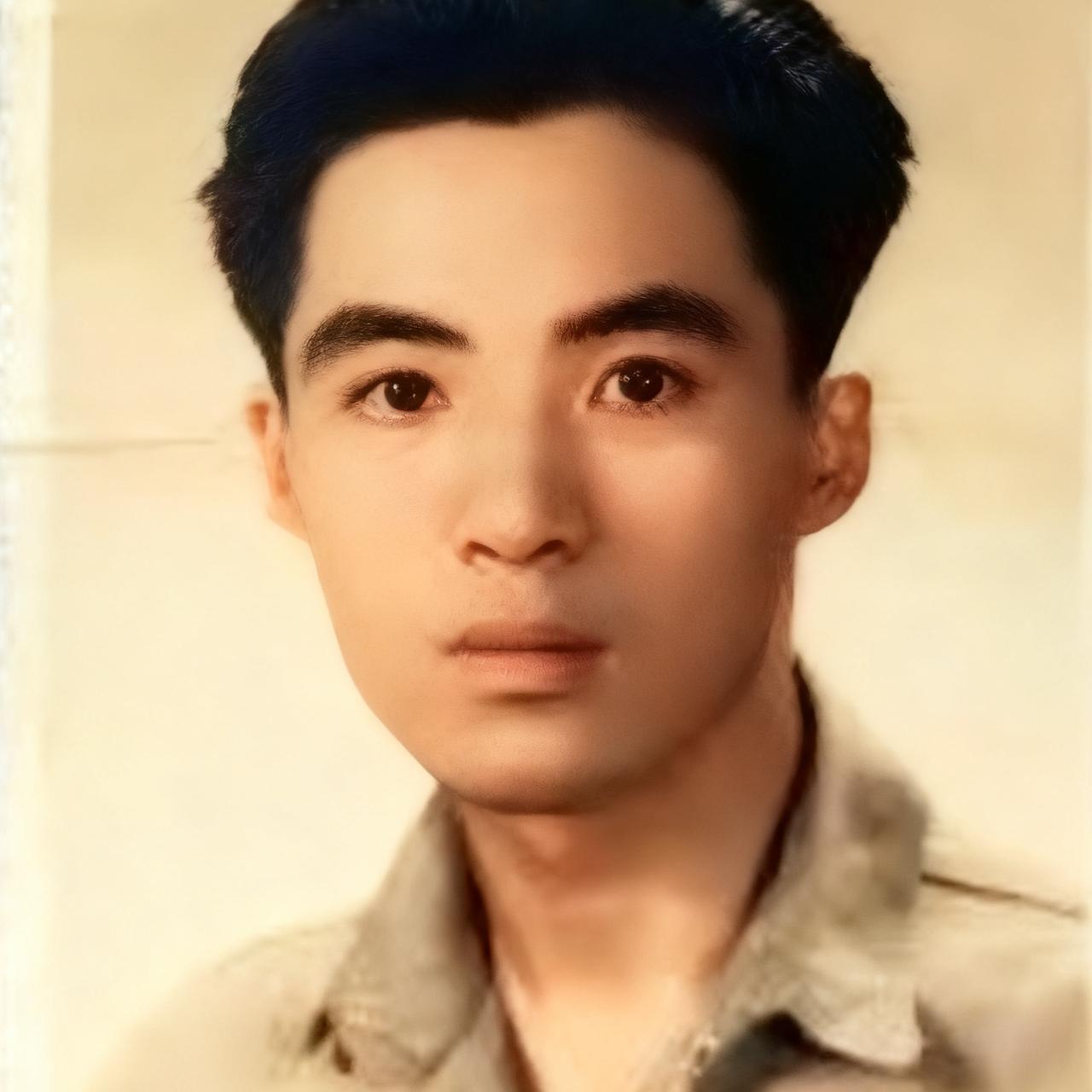

1990年,开国上校黄汉基与失散多年的妹妹黄汉琳重逢,妹妹说:“三哥,母亲说想看一看活着的你。”黄听后,内心五味杂陈,看来台湾他是非去不可了。 主要信源:(网易新闻——开国将校里唯一申请去台湾的人:99岁的母亲病危想去见最后一面) 1990年深秋的北京,金黄色的银杏叶铺满了总参大院的小径。 已离休多年的黄汉基上校像往常一样,在自家小院里修剪着那几株他精心培育的菊花。 午后的阳光透过窗棂,在他斑白的鬓角上跳跃。 这时,邮递员送来了一封特殊的挂号信,信封上的繁体字让他心头一颤。 拆开信封,信纸上是妹妹黄汉琳熟悉的笔迹: "三哥,母亲已卧床多日,每日念叨着想见你最后一面......" 信纸从老人颤抖的手中滑落,那些被岁月尘封的记忆如潮水般涌来。 黄汉基的童年是在福建长乐的海风中度过的。 黄家祖宅坐落在一个可以望见海湾的山坡上,每天清晨,他都能听到远处水师操练的号角声。 家中的书房里挂着一幅巨大的海图,父亲常指着上面的航线,给他讲述黄家三代人与大海的故事。 1934年,这个少年怀着对海洋的憧憬,踏进了马尾海军学校的校门。 然而,战争的硝烟改变了无数人的命运轨迹。 1938年的一个春夜,黄汉基和几位同学悄悄离开学校,踏上了北上的征程。 他们穿过敌占区,昼伏夜出,经过三个多月的跋涉,终于抵达延安。 临行前,他给父亲寄去了一封简短的家书,没想到这竟成了父子间的最后一封信。 在延安抗大的窑洞里,黄汉基第一次接触到了马克思主义著作。 由于英语功底扎实,他被分配到编译科工作。 昏黄的煤油灯下,他常常工作到深夜,将外文军事资料翻译成中文。 1940年,他被派往山东抗日前线,开始了他十余年的军旅生涯。 新中国成立后,这位曾经的海军学员意外地与蓝天结缘。 1951年,他在东北某航校负责培训新中国第一批飞行员。 那些从陆军选拔来的学员文化程度参差不齐,黄汉基创新教学方法,用最浅显的语言讲解航空理论。 每逢飞行训练日,他总是最早到机场,最晚离开。 时光荏苒,转眼到了1985年春天。 南京中山宾馆的一间客房里,黄汉基与失散多年的妹妹终于重逢。 黄汉琳从随身携带的皮包里取出一个录音机,按下播放键,母亲苍老而温暖的声音在房间里回荡: "基儿,妈妈每天都在想你......" 这位经历过无数战火考验的老军人,此刻不禁老泪纵横。 1990年底,黄汉基踏上了赴台探亲的旅程。 飞机降落在桃园机场时,他透过舷窗看到了久违的亚热带阳光。 在医院病房里,101岁高龄的魏韶琴老人似乎感应到了儿子的到来,缓缓睁开双眼。 她用布满皱纹的手紧紧握住儿子的手,嘴角露出欣慰的微笑。 在台湾的两个月里,黄汉基每天都陪伴在母亲身边。 他推着轮椅带母亲在医院花园里散步,讲述这些年的经历。 有时,他会用福清方言轻声哼唱儿时的歌谣,母亲虽然已不能言语,但眼神中流露出的慈爱一如往昔。 这次跨越海峡的相聚,不仅圆了百岁老人的心愿,也弥补了黄汉基心中深藏半个世纪的遗憾。 回程那天,妹妹黄汉琳送他到机场,临别时塞给他一包母亲最爱吃的凤梨酥: "哥,常回来看看。" 2003年春天,黄汉基在北京安然离世。 他的遗物中,珍藏着一张泛黄的全家福照片,背面是母亲清秀的字迹: "但愿人长久,千里共婵娟。" 这张照片见证了一个时代的变迁,也诉说着海峡两岸永远割舍不断的骨肉亲情。 如今,每年清明时节,总会有后人前往黄汉基的墓前祭扫。 墓碑前常会发现一束新鲜的菊花,花瓣上沾着晨露,在阳光下熠熠生辉,仿佛在诉说着这个跨越世纪的感人故事。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!