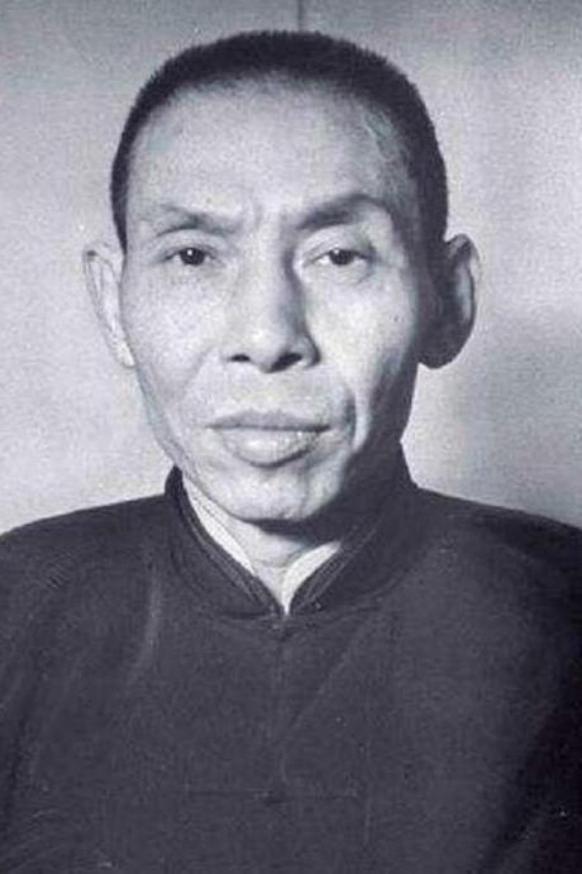

1964年,沈醉说:当年徐远举刑讯江姐时,要扒掉江姐的衣裤,沈醉目睹了江姐怒骂徐远举,免遭侮辱的全过程。罗广斌说:江姐的机智、勇敢没写进小说,太可惜。 2024 年红岩革命纪念馆,小学生攥着讲解员的手问:“江阿姨手被扎烂,为啥还帮别人缝衣服?” 讲解员指着展柜里的粗布衫,上面的针脚歪歪扭扭:“因为她想让大家在牢里也有干净衣服穿。” 这件衣服的布料,是江竹筠当年从牢服上拆下来的,线头还沾着淡淡的血渍。 时间回到 1920 年,四川自贡的农家小院,江竹筠在哭声中出生。 那时家里穷,灾年连红薯都吃不上,八岁时她就跟着母亲逃荒去重庆。 十岁的她进了袜厂当童工,纺机的轰鸣声里,小手被纱线磨得满是伤口。 母亲看着心疼,却只能偷偷塞给她一块粗布,让她裹住伤口继续干活。 1936 年,16 岁的江竹筠考上重庆南岸中学,终于能放下纺机拿起书本。 她白天上课,晚上去夜校读进步读物,书里 “平等”“光明” 的字眼,让她心里有了光。 1939 年,19 岁的她加入中国共产党,从此有了新的名字 —— 江姐。 她以学生身份作掩护,在校园里联络同志,传信时总把纸条藏在书本夹页里。 抗战时期,她去四川大学农学院读书,个子小小的她,在人群里一点也不显眼。 可就是这个不起眼的姑娘,总能在关键时刻,把情报安全送到目的地。 1947 年,丈夫彭咏梧牺牲的消息传来,她躲在房间里哭了一夜。 第二天,她擦干眼泪,接下丈夫没完成的任务,成了重庆市委的交通员。 每天她背着布包,穿行在码头、车站之间,布包里的情报,比自己的命还重要。 1948 年初,组织被叛徒出卖,她去联络点时,刚推开院门就被特务围住。 手铐扣上手腕的那一刻,她第一反应是把藏在衣角的情报,悄悄塞进嘴里嚼烂。 渣滓洞的牢门关上时,她看着黑暗的牢房,心里却没怕 —— 还有同志等着她想办法。 审讯室里,徐远举把竹签拍在桌上,逼她说出组织的秘密。 她挺直脊背:“我什么都不知道,你们别想从我嘴里套出一个字。” 竹签钉进手指的剧痛,让她浑身发抖,可她咬着牙,一声没吭。 沈醉后来回忆,那天他站在旁边,看着江姐的手指流着血,眼神却比钢铁还硬。 回到牢房,江姐疼得握不住筷子,却看到同屋的大姐穿着破洞的衣服。 她忍着疼,拆了自己牢服的袖子,用捡来的缝衣针,一针一线地缝补。 针脚歪了,她就拆了重缝,手指的血滴在布上,她就用衣角擦干净。 “穿着干净衣服,心里也能亮堂点。” 她笑着把缝好的衣服递给大姐。 罗广斌当时也被关在渣滓洞,他后来在《红岩》里写:“江姐就像牢里的灯,照着大家往前走。” 1949 年秋,解放军逼近重庆的消息传来,牢里的同志们偷偷互相传递喜讯。 可江姐知道,特务不会轻易放过他们,她开始帮大家整理个人物品。 有人怕家人找不到自己,她就用炭笔帮他们写名字,记在小纸条上。 11 月 14 日清晨,特务喊她的名字,她平静地整理好衣领,对着同屋的姐妹笑了笑。 “别担心,光明很快就会来的。” 这是她留下的最后一句话。 歌乐山的雾气里,枪声响起,29 岁的江竹筠倒在红土上,再也没起来。 1949 年 11 月 30 日,重庆解放,战士们冲进渣滓洞,只找到她留下的几件遗物。 那件她缝补的粗布衫,被战士们小心收好,后来成了纪念馆里的珍贵展品。 沈醉在改造时,常跟人说起江姐:“她让我知道,有些人的信念,比生命还重。” 1961 年,《红岩》出版,江姐的故事传遍全国,成了无数人心中的英雄。 如今,红岩革命纪念馆里,每天都有人来参观,有人对着江姐的雕像鞠躬,有人在留言本上写下致敬的话。 那个提问的小学生,在离开前,对着展柜里的粗布衫深深鞠了一躬:“江阿姨,我会记住你的故事。” 江竹筠没有留下遗书,也没有留下太多照片,可她的精神,却像歌乐山上的树,深深扎根在人们心里。 每年春天,都会有人在她牺牲的地方献花,花朵迎着阳光开放,就像她当年期待的光明,从未缺席。 信息来源: 李庆生.晚年沈醉香港行[J].文史月刊,2010,(02):35-37. 李清华.沧海沉浮-沈醉回忆录[J].科技文萃,1994,(05):149-161.